11/18『共想』 舞台挨拶

有楽町スバル座

篠崎 誠(監督)

矢崎 初音(俳優)

柗下 仁美(俳優)

櫻井 保幸(俳優)

大杉 樹里杏(俳優・録音助手)

播磨 誌織(俳優)

村上 春奈(俳優)

市山 尚三 (東京フィルメックス ディレクター)

監督:篠崎誠(SHINOZAKI Makoto)

製作:コムテッグ

Wish we were here

Japan / 2018 / 76min.

Director: SHINOZAKI Makoto

11/18『共想』 舞台挨拶

有楽町スバル座

篠崎 誠(監督)

矢崎 初音(俳優)

柗下 仁美(俳優)

櫻井 保幸(俳優)

大杉 樹里杏(俳優・録音助手)

播磨 誌織(俳優)

村上 春奈(俳優)

市山 尚三 (東京フィルメックス ディレクター)

監督:篠崎誠(SHINOZAKI Makoto)

製作:コムテッグ

Wish we were here

Japan / 2018 / 76min.

Director: SHINOZAKI Makoto

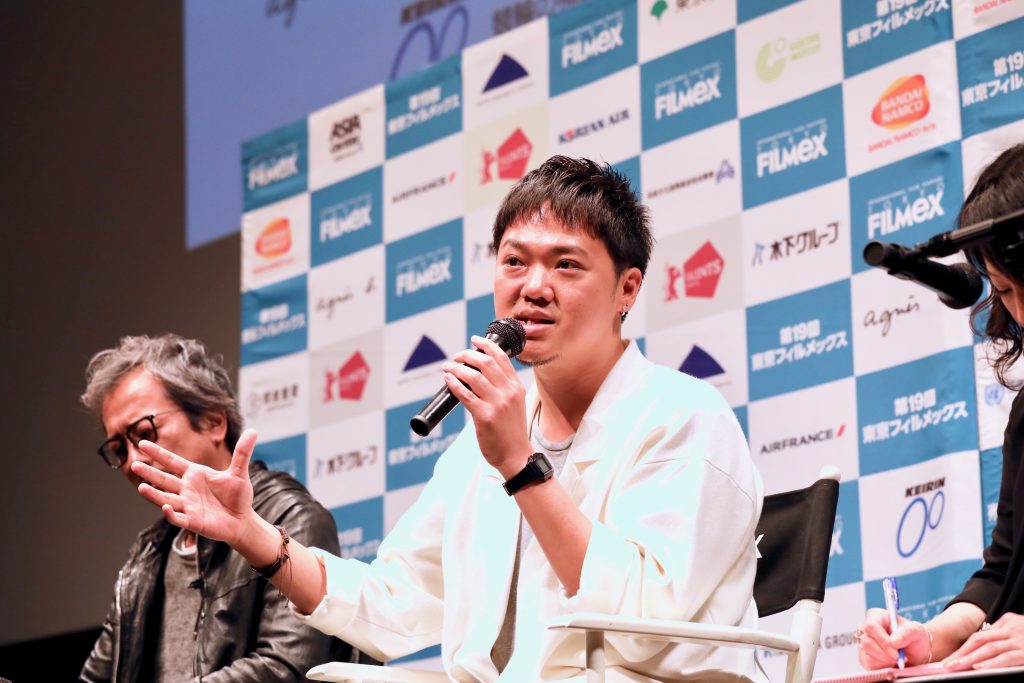

11/18『空の瞳とカタツムリ』 Q&A

有楽町スバル座

斎藤 久志(監督)

縄田 かのん(俳優)

中神 円(俳優)

藤原 隆介(俳優)

荒井 美早(脚本)

市山 尚三(東京フィルメックス ディレクター)

日本 / 2018 / 120分

監督:斎藤久志(SAITO Hisashi)

配給:太秦

Love Dart

Japan / 2018 / 120min.

Director: SAITO Hisashi

11/17 『川沿いのホテル』 Q&A

TOHOシネマズ 日比谷

キ・ジュボン(俳優)

市山 尚三(東京フィルメックス ディレクター)

根本 理恵(通訳)

韓国 / 2018 / 96分

監督:ホン・サンス(HONG Sang Soo)

Hotel by the River

Korea / 2018 / 96 min.

Director: HONG Sang-soo

11月19日(月)、有楽町朝日ホールにてコンペティション作品『幻土』が上映された。シンガポールの刑事ロクは、埋立地の建設現場で働く中国人移民労働者ワンの失踪事件を担当する。次第に明らかになっていく男の過去。上映後のQ&Aにはヨー・シュウホァ監督と、撮影監督の浦田秀穂さんが登壇した。

ヨー監督は、東京フィルメックスの映画人材育成プログラム「タレンツ・トーキョー2015」の修了生でもある。「この映画の企画は、タレンツ・トーキョーから始まりました。完成した作品をフィルメックスのお客様に観ていただけて嬉しいです」と挨拶し、企画の着想を語った。

「原題『A Land Imagined』は、私が魅了されている母国シンガポールを表しています。シンガポールは50年以上前の植民地時代より、他国から輸入した砂で土地を埋め立て、今では国土を25%拡大しています。人口の1/4が移民であり、重労働者の99.9%が移民です。シンガポールを描くには、彼らの物語が欠かせないと思いました」

浦田さんは、2011年からシンガポールのラサール芸術大学で教授を務めている。脚本の草稿は3年前に受け取り、クランクイン前に6~8ヵ月かけて監督と撮影場所を探した。監督からの唯一のリクエストは、「今まで見たことのないシンガポールの夜を撮ること」。美術監督はイギリス人、プロデューサーはスペイン人であり、浦田さんは「僕も含めてアウトサイダー的なスタッフを集めたのではないか」と指摘する。撮影では事前にカット割りはせず、現場で決めたという。

劇中では様々な音楽が使われている。観客から「途中で懐かしい感じのする曲が流れましたが、選曲の理由を教えてください」と尋ねられると、ヨー監督は「夢の世界を作り上げるため、記憶の引き金となるような音楽を選びました」と明かした。「ご質問いただいた曲は、80年代の日本の曲をマレーシア人の歌手がカバーし、台湾で人気を博したバラードです。そういうミックスされた要素も、この作品にぴったりだと思いました」

現実的な労働問題に、幻想的な夢の要素を取り入れた理由について、「敢えて違う手法で撮りたかった」とヨー監督。「シンガポールは、繁栄しているという意味で夢の都市といわれますが、埋め立てによって自らをつくり直し続け、変容する国でもあります。たった数年で国の形が変わります。そこで生きる私自身が、いつも夢の場所にいるかのようなふわふわした感覚を味わっています。足元にあるのは堅固な土ではなく、砂です。映画をつくる過程で様々な移民労働者に会いましたが、面白いことに彼らもシンガポールでの生活は夢の中にいるようだと言っていました。私自身の立場は映画の刑事ロクと同じ。移民労働者と背景は違いますが、映画では夢で皆の意識を繋げました。厳しい労働環境だけでなく、シンガポールで生きるという経験を表したかったのです」

ヨー監督の発言を受けて、浦田さんは「中国語のタイトル『幻土』の『土』には、マイノリティーという意味もあります。刑事ロクは、シンガポールのメタファーと捉えて撮影しました」と解説。「実は許可が下りず、きれいな景色はほとんどマレーシアで撮っています。そういった意味で、現実的な描写とコントラストが生まれたと思います。シンガポールに山はありません。そういったことも含めて、この映画は監督が夢見たシンガポールだったんでしょうか?そうですよね?」と浦田さんが念押しすると、会場から笑いが起きた。

ヨー監督は「そうです。かつてはシンガポールにも山があったのですが、埋め立てで平地になりました」と同意。「私は前作でドキュメンタリーを撮り、半分はドキュメンタリー作家という意識があります。撮影の制約はありましたが、できるだけリアルなシンガポールを捉えたいと思い、様々な手法を使いました。主役以外は本物の移民労働者です。それは作り物ではいけないと思ったからです」

本作は第71回ロカルノ国際映画祭で金豹賞、第63回バリャドリッド国際映画祭で撮影監督賞を受賞。『幻土』は11月22日(木)、有楽町朝日ホールでも上映される。

文責:宇野由希子、撮影:村田麻由美、明田川志保

11月19日(月)、有楽町朝日ホールでコンペティション作品の『マンタレイ』が上映された。本作は、世界的に注目を集めるロヒンギャ難民の問題を念頭に、1人の漁師と彼に助けられた男、そして漁師の別れた妻が織り成す人間模様を綴ったドラマ。上映後にはプッティポン・アルンペン監督がQ&Aに登壇し、客席からの質問に答える形で、作品に込めた思いを語ってくれた。

登壇したアルンペン監督はまず、「ロヒンギャ難民に捧ぐ」と冒頭に表示される意味を含めて、本作が誕生した経緯を語った。

企画がスタートしたのは2009年。具体的な内容は未定のまま、国境を舞台にアイデンティティをテーマにした作品を作りたいと考えていたアルンペン監督は、2010年にあるニュースを目にする。それが、迫害を逃れてミャンマーを出国したロヒンギャの難民300人が、タイから入国を拒否され、行方不明になったという痛ましい事件だった。

「国籍や宗教の違いがこの悲劇を生んだと考え、それを物語にしたいという思いから、この映画が生まれました」。

さらに、2015年にはマレーシアとタイの国境付近で、地中に埋められたロヒンギャの難民の遺体が多数発見されるという衝撃的な事件も発生。この事件も映画に取り入れたいと考えたアルンペン監督は、発光する石や赤ちゃんの人形など、地中から様々なものが出てくるという形で表現している。

また、本作で強い印象を残すのが、夜の森に浮かぶ色とりどりの光や色彩感覚に溢れた遊園地の照明など、随所に盛り込まれた鮮やかな光のイメージ。

ここには、アルンペン監督自身の体験に基づく思いが込められている。2009年にタイとミャンマーの国境地帯を旅した時のこと。国境を守る施設もなく、警備の兵士すらいない場所に辿り着いたアルンペン監督が目にしたのは、モエイ川という小さな川。そこでは、タイ側からやって来た少年2人と、ミャンマー側の少年1人が、一緒に仲良く遊んでいたのだという。

「その時、感じたのです。想像上の国境や私たちを隔てる線のようなものは、実際には存在しないのだと。その想いを映画的言語に落とし込もうとした結果、生まれたのがこの光を使った演出です。有機的で美しい森に、人工的なLEDの光が入り込む様子が、それを象徴しています」。

タイトルになっている「マンタレイ」とは、日本名「オニイトマキエイ」という巨大なエイの一種を指す。劇中ではラストにそのイメージが挿入されるが、ここにも監督の深い思いが。

ダイビング好きなアルンペン監督は、2009年に初めて訪れたアンダマン海でマンタレイに遭遇する。未知の生物だったために恐怖を感じたものの、「後で調べてみたところ、実はとても人なつこい生き物だと分かりました」。

タイトルは、その時の経験からつけられた。未知の相手に対して、無条件に恐怖を感じる人間の性質を実感したアルンペン監督の中で、それがロヒンギャの問題と結びついたに違いない。

この他、漁師の妻役にタイの有名な歌手を起用したというキャスティングの裏話や、フランスなどとの合作映画になった経緯など、アルンペン監督はひとつひとつの質問に丁寧に回答。Q&Aは短いながらも充実した時間となった。

取材・文:井上健一、撮影:明田川志保

11月18日(日)、有楽町スバル座にて特別招待作品『空の瞳とカタツムリ』が上映された。上映後、舞台挨拶とQ&Aが行われ、斎藤久志監督、出演者の縄田かのんさん、中神円さん、藤原隆介さん、脚本を担当した荒井美早さんが登壇した。

左より斎藤監督、縄田さん、中神さん、藤原さん、荒井さん

斎藤監督より「どういう感想を持たれたかぜひお聞かせいただければ」と一言。本作が初めての主演作であった縄田さんは「撮影期間は10日間で、本当に濃い毎日でした」と振り返り、「役と自分が同化する瞬間や、観ている景色、光、匂い、空気が触れる瞬間を味わうことができて、贅沢でかけがえのない瞬間を経験させてもらった」と挨拶。初めてセリフのある役をもらったという中神さんは「斎藤監督はカメラを回すまでのテストを何回もするので、映画でこんなにカメラが回らないものなんだ」と思ったそうだ。初めて映画出演となった藤原さんは「オールアップがちょうど19歳の誕生日でその日に、濡れ場のシーンがあって、前貼り記念で19歳になった壮絶な誕生日でした」と笑いながら話し、「スタッフさんから貰ったケーキと花束をもらって、それを見ながら僕は役者で生きていこうと覚悟した作品」だと語った。荒井さんは「不器用な人たちもいるんだと思ってもらえたらうれしい」と挨拶した。

そのままQ&Aに移り、市山尚三東京フィルメックスディレクターが作品制作の経緯を尋ねたところ、アクターズ・ビジョンのワークショップから始まったそうだ。「相米慎二さんが遺したタイトル案である『空の瞳とカタツムリ』で荒井さんに脚本を書かないかという話が荒井さんに伝わって物語が出来上がりました」と斎藤監督。続けて、市山ディレクターがタイトルからインスピレーションを得て書いたのかという問いに「タイトルをいただいた時に、カタツムリのことを調べました」と荒井さん。調べるとカタツムリが交尾をする時、恋矢(れんし)という生殖器官を頭に突き刺すことを知り、その恋矢を突き刺すことは相手の寿命を低下させることを知って、本作を着想したそうだ。

本作は縄田さんをキャスティングすることは早めに決まっており、脚本が出来上がった時に、ワークショップに受講していた中神さんが決まったそうだ。中神さんは「もともとワークショップの時は縄田さんが演じた役を与えられていて、縄田さんがその役に決まったので、もう一人が決まらなくて、オーディションすることになり、立候補しました」と配役のエピソードを話してくれた。

リハーサルも本番テイクも重ねる制作方法に質問に対し、斎藤監督は『サンデイドライブ』(2000)まではフィルムでテイクをあまり重ねることはできなかったが、デジタル以降はそれが可能になったと前置いたうえで、「演じるということより、そこに存在してほしい、芝居しているかわからなくなるくらい彼女たちを麻痺させたいという想いが伝わっているのでは」と斎藤監督は話した。

作中の2人の女性が再会するのではという質問に荒井さんは「10代、20代は付き合ったり別れたりしてたんですけど、30代になってまた一度別れても40年後に会うことができるのかもしれないように、2人はまた出会うかもしれないです。出会うことができなくても別の人の中に生きていて出会うことができるのだと思います」と答えた。

作中に出てきた映画館はどこにあるのか、という質問が上がり、斎藤監督は「あれは高崎電気館という場所で、今は映画館として機能していませんが、イベントとして高崎映画祭で使用される場所です。映画館のシーンは朝から夜中の2時までかけて撮影しました」と回答した。

市山ディレクターが映画評論家の宇田川幸洋さんが出ていられましたね、とコメント。それを受けて、「宇田川さんは面白い人で、過去にも作品に出てもらったのですが、今回もお願いして高崎まで来てもらいました」と斎藤監督。

本作が映画初出演の縄田さん、中神さん、藤原さんの映画で演技をしたことについての質問が及び、まず縄田さんは「今までは舞台が多かったんですけど、自分の中であまり違いは感じていません。でも、撮影を経ていく上で、アンテナのようなものが張った気がします」と語った。中神さんは「今まで頭の中で役を考えて演じていましたが、すごく楽にお芝居ができるようになりました」と答えた。藤原さんは「演じていたというより、存在しようって思いました」と語った。

作品の物語性の質問に対して、斎藤監督は「お話という部分に関しては脚本家が作っています。一緒に話しながらつくっているものもありますが、基本的に荒井さんのオリジナルストーリーです」と話したうえで、「特殊な人たちかもしれないけれど、特殊であると簡単に捉えず、存在している一人一人は誰の心の中にもある存在として、自分自身の中に投影して作っていました」と語った。

本作は2019年2月に公開を予定している。市山ディレクターが「ぜひとも知り合いの方にお勧めいただきたい」と締めの言葉を語り、会場より温かい拍手が送られた。

文責:谷口秀平、撮影:明田川志保、吉田(白畑)留美

11/17 『コンプリシティ』 Q&A

有楽町スバル座

藤竜也(俳優)

近浦啓(監督)

神谷直希(東京フィルメックス ディレクター)

日本、中国 / 2018 / 116分

監督:近浦啓 (CHIKAURA Kei)

製作:クレイテプス

Complicity

Japan / 2018 / 11 min.

Director: CHIKAURA Kei

11月18日(日)、有楽町スバル座にて特別招待作品『共想』が上映された。本作は『あれから』(2013)、『SHARING』(2014)(第15回東京フィルメックス特別招待作品)に続く東日本大震災を見つめた篠崎誠監督の最新作だ。上映に先立ち舞台挨拶が行われ、篠崎監督、善美役の矢﨑初音さん、珠子役の柗下(まつした)仁美さん、さらに櫻井保幸さん、大杉樹里杏さん、播磨誌織さん、村上春奈さんが登壇した。

挨拶の前に、市山尚三東京フィルメックスディレクターが本作は出来上がったばかりでこの後も変わるかもしれないというギリギリで完成した作品だとコメント。

第1回、第15回に続き第19回東京フィルメックスに参加することとなった篠崎監督は「東京フィルメックスに帰ってくることできて嬉しいです」と喜びの言葉が。また本作品はとても小さな作品だと表現し、「市山さんが観た段階から、ワンシーン増やしました。数日前に出来上がった作品で、まだ僕しか観ていません」と語った。矢﨑さんは「小さな映画ですが、私の中で大切にしたい作品」と話し、柗下さんは「タイトルの通り、皆さんと一緒に大切な人や会えなくなってしまった人を共に想える作品だと思います」と話した。櫻井さんは「すごい心に残る作品」、大杉さんは「演者、スタッフが一人一人自分たちの役割を考えて作った作品です」、播磨さんは「伝えられることは言いたいことは大事に言わないといけないと思えることができる映画です」、村上さんは「篠崎先生は大学の先生で、大学に入学したての頃に撮影に呼ばれて、撮影が始まって、試写が始まって、舞台挨拶をしているのでとても緊張しています」と想いを語った。

上映後、質疑応答には篠崎監督、柗下さん、矢﨑さんが登壇。本作品が持つ雰囲気は脚本の段階から考えていたのか、編集の段階で作ったのかという質問が上がると、「最初から最後まで書いたシナリオではなくて、ワンシーンだけセリフはしっかり書かれていて、あとは大体の展開を考えて、説明しました」と篠崎監督。また柗下さんと矢﨑さんに本作撮影の前に3月11日に何をしていたのかをインタビューをするところから始めたそうで、矢﨑さんは「1回目は実際に自分たちが経験した話を撮影して、その後、善美はこうだ、珠子はこうだったというのを付け加えて、2回目で実際役を通して撮影しました」と語ってくれた。出演者に「こういう経験はありますか」と聞いて、それを踏まえて矢﨑さんや柗下さんと話して、さらに撮影当日に2時間くらい話して、テストなしで本番撮影を行ったそうだ。「なので、脚本の段階というより、撮りながら考えて作っていきました」と篠崎監督は語った。また編集の段階でも順番を変えたり、一回撮影したものを落としたり戻したり、悩みながら作っていくうちに作品の雰囲気が形作られていったと話していた。

本作から2人でいることについての映画だと感じた観客より、監督や出演者にとって、2人でいることの意味について質問があった。回答に当たって、矢﨑さんが自分と柗下さんが同じ専門学校出身の友達同士であることや、ラストシーンは撮影の2日目、3日目の早い段階で撮影したというエピソードを語り、「自分たちのどこがゴールなのかわからない状態でラストシーンを撮ったのですが、柗下さんとの関係もあって、珠子が柗下さんで良かった。ラストシーンが2人で居る意味の答えになって、そこに向かってどんどん映像を埋めていったって感じです」と振り返っていた。柗下さんも「矢﨑さんじゃないと成立しませんでした。何もセリフを決まっていなかったんですが、私がしゃべったらそれに応えてくれると信頼して委ねていたので、2人でできてよかったです」と語った。篠崎監督は「2人は僕が言ったことを覚えてくださって、頑張ってくれていました。(撮影時は)緊張しながら観ていて、ラストシーンでは2人の何年か積み重ねがちゃんと映っていて、僕はカメラ脇で観てて泣きそうになりました。そのシーンを見た時、この映画は出来た。ここに向かっていければいい」と話した。

作中に出てきた詩についての質問があり、詩は篠崎監督の娘が小学校の時に学校の課題で書いた詩で、非常に印象に残ったそうで、「いつか映画で使ってもいいと、許諾を得たんです」と言うと会場から笑い声が。続けて「この映画を撮った時に、これはいいかな、と思って使った」と答えた。

ラストシーンは丘で撮影した理由を聞かれ、篠崎監督が学生時代、『おかえり』(1996)で撮影に使用した場所であり、35年かけて3回撮影しているエピソードを語ってくれた。また、本作は室内で撮影する映画なので、最後は広い場所で終わりにしたいと考え、採用したそうだ。

今作はエチュードの手法が取り入れられた経緯を問われると、「1本撮り終えてから次の映画まで時間がすごくかかります」と語り「もう少し身軽にとは言わないのですが、かつて中学校の時に8mm映画を撮った時は、同級生に『今日夕方空いてる?』と声をかけて、そこで集まったメンバーの顔を見ながら即興で話を作っていたのを思い出し、その場で『一緒に何かやりませんか』と言って、『いいよ』って言ってくれた人たちとやってみたい」と話した。

2017年3月に撮り始めて、今まで時間をかけるつもりはなかったが、「自分の中で映画が終わり切れていないという想いが消えずにいて、無理やりまとめるより、少し距離を置いて作ろう」と思ったそうだ。「本来はデッサンとかエチュードのつもりでしたが、結果としてものすごく中断しつつ長い映画になりました。そうしないと次の映画が作れないような気がしました」と篠崎監督。

質疑応答後、篠崎監督は東京フィルメックスのスタッフ、本作品に携わってくれたさまざまな人への感謝、何らかの形で本作品を上映したいと想いが述べられた。東日本大震災を通じて変化していく人々を描く篠崎監督の作品に胸を打たれた観客から盛大な拍手が送られた。

文責:谷口秀平、撮影:明田川志保

11/18 『名前のない墓』 Q&A

TOHOシネマズ 日比谷

リティ・パン(監督)

市山 尚三(東京フィルメックス ディレクター)

福崎 裕子(通訳)

フランス、カンボジア / 2018 / 115分

監督:リティ・パン (RITHY Panh)

Graves Without a Name

Cambodia / 2018 / 115 min.

Director: Rithy PANH

11/17 『草の葉』 舞台挨拶

TOHOシネマズ 日比谷

キ・ジュボン(俳優)

市山 尚三(東京フィルメックス ディレクター)

根本 理恵(通訳)

韓国 / 2018 / 66分

監督:ホン・サンス(HONG Sang Soo)

Grass

Korea / 2018 / 66min.

Director: HONG Sang-soo