11月3日、TOHOシネマズ シャンテ スクリーン1にて、東京フィルメックス・コンペティション作品『泣く子はいねぇが』が上映された。本作は第68回サン・セバスティアン国際映画祭オフィシャルコンペティションでワールドプレミア上映され、最優秀撮影賞を受賞した。

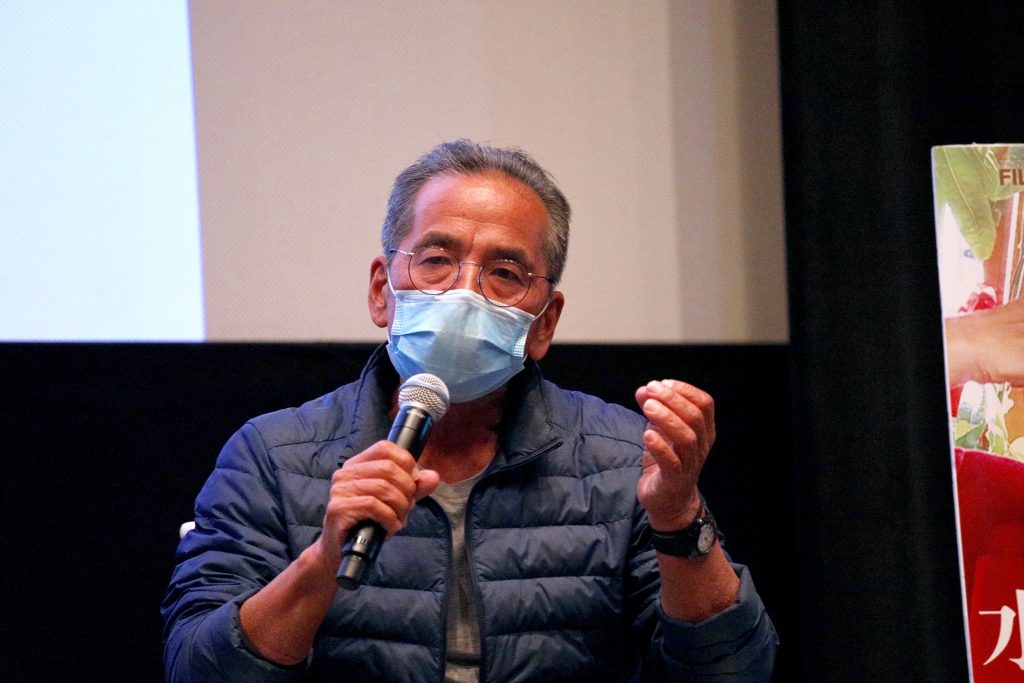

上映前の舞台挨拶に佐藤快磨監督が登壇。「今日はジャパンプレミアということで、大変緊張しているんですけれど、ここからこの映画が広がってくれることを願っております」を佐藤監督。

上映後、佐藤監督が登壇し、Q&Aがスタート。まず、市山尚三東京フィルメックスディレクターよりどのように主人公を作り上げたのかと問われ、佐藤監督は「20代後半を迎え、同級生たちが結婚して子供が生まれて父親になっていく中で、自分も当たり前のように父親になれると思っていたのですが、その未来がどんどん遠ざかっていく感じがありました。自分は父親になれるのだろうか、どういうきっかけで父親になるのか。父親でない自分が、父性を探す映画を撮りたいというのがスタートでした。なので、主人公には自分が投影されている感じがあります」と答えた。

続けて、脚本の制作期間について問われると、5年ほど前にラストシーンは出来ていたそうだ。3年前に分福で是枝裕和監督の助監督募集があり、「志望動機の欄に本作のあらすじを書いたところ、脚本持ってきて、と言われて急いで脚本を書きました」と制作のきっかけを語ってくれた。それを受けて、市山ディレクターは「それはラッキーでしたね」とコメントすると、佐藤監督も「ラッキーでした。運がよかったです」と答えた。

会場より舞台である秋田県男鹿市と佐藤監督の関係についての質問が。佐藤監督は秋田県秋田市出身で「男鹿市は近くて遠い場所で、最初は男鹿市のことをよくわかっていませんでした。ただ、ナマハゲは男鹿にしかない文化です」とコメント。佐藤監督は子供の頃、友人の家でナマハゲを体験したそうで、友人は父親に抱きついて泣き叫んでいるのだが、「自分は泣きつける父親がいなくて心細い思いをしました」と振り返る。「ナマハゲは子供を泣かせるイメージが強いですが、父親が子供を守るという父親としての自覚や責任を芽生えさせる側面があると思ったんです。その記憶と自分が撮りたい映画がリンクして男鹿を舞台に映画を撮りたいと思いました」と丁寧に説明した。

仲野太賀さんを主演に起用した理由について、佐藤監督はndjc:若手映画作家育成プロジェクト2015で『壊れ始めてる、ヘイヘイヘイ』(16)を監督した際に仲野さんと出会ったと語り、「その時は太賀君に出てもらった感覚でしたが、太賀君は新人の自分と対等に作品づくりをしてくれる姿勢を見て、長編デビュー作を撮る時は太賀君で撮りたいと思っていたので、この脚本も当て書きみたいな感じで書いていました」というエピソードを披露してくれた。

折坂悠太さんを劇伴にした経緯について、劇伴を誰にするか悩んでいてプロデューサーにも相談していたところ、仲野さんが折坂さんを推薦したそうだ。「太賀君はロケハンの時から、『今、折坂さんの“さびしさ”って曲を聞いてるんですよ』と言ってくれてたんです。『あー、いいよねー。折坂さん好きだよー』って返してたんです。今思うと、その時から折坂さんをそれとなく僕に推薦してくれていたんだと思います」と佐藤監督。

折坂さんとの作業について、「最初は気を遣い合っていた部分もありますが、途中でLINEを交換して電話するようになってから、音楽が煮詰まっていったと思います。最初、折坂さんは『この映画に音楽は付けなくてもいいんじゃないですか』と言ってくれて、それが嬉しかったですね」と振り返った。また、折坂さんから各シーンで折坂さん独自の視点でアドバイスをくれたことで、作品に深みが加わったと感じたそうだ。

ラストシーンの着想について質問が。「ラストシーンから着想した映画なので、そこは変わっていません。キャストさんもスタッフさんも一番大事なシーンだと共有していたので、撮影時は緊張感が一番あったと思います。キャストが作り上げて、スタッフが掬いとるような撮影だったので、自分が想像していたよりも素晴らしいシーンになった」と回想した。

サン・セバスティアン国際映画祭にリモートで参加した際、「日本は女の子が生まれたら残念がるのか」という質問があったそうで、「そんなことはないです」と答えたと佐藤監督は苦笑しながらコメント。

主人公の母親の存在についても聞かれ、「その時はうまく答えられなかったのですけど」と踏まえた上で、「脚本の時は息子から見た母親という視点で書いていたんですけど、余貴美子さんが演じていただいたことで、シーンによっては母でもあり、女性でもある一面を見せていただいたと思っています」と感慨深く語っていた。

市山ディレクターより「ナマハゲの保存会というのはあるのか」という問いに対し、町内ごとに保存会はあるが、町内ごとに独立しているらしく、「お互いがどういうことをしているかあまり知らない」と佐藤監督は説明。

また、「ナマハゲは子供にとってトラウマになるイベントだったのか」と訊かれ、「男鹿市の子供たちはみんな憂鬱だと思いますね」と答えると会場から笑いが漏れた。「そういう体験をして良かったと思っているから、ナマハゲを残そうとしているんだと思います」と佐藤監督。

撮影を担当した月永雄太氏は撮影前、個人的に男鹿市に訪れたそうで、「そこで感じた印象で映画を撮ってくださったと思います。構図やアングルは月永さんに頼ったところがあります」と振り返る。

佐藤監督より「初めて商業映画を撮らせていただきました。本当に恵まれた環境で好きなように撮らせていただいたんですけど、ちゃんとキャストやスタッフの皆さんと『今までにない映画を撮りたい』という想いを共有して作った感覚があります。一人でも多くの方に見ていただけたらと思います」と挨拶をした。

質問に真摯に答える佐藤監督に観客からは盛大な拍手が送られ、Q&Aは終了。

本作は2020年11月20日より全国公開される。ぜひ、ご家族、ご友人を誘って、劇場に足を運んでいただきたい。

(文・谷口秀平)