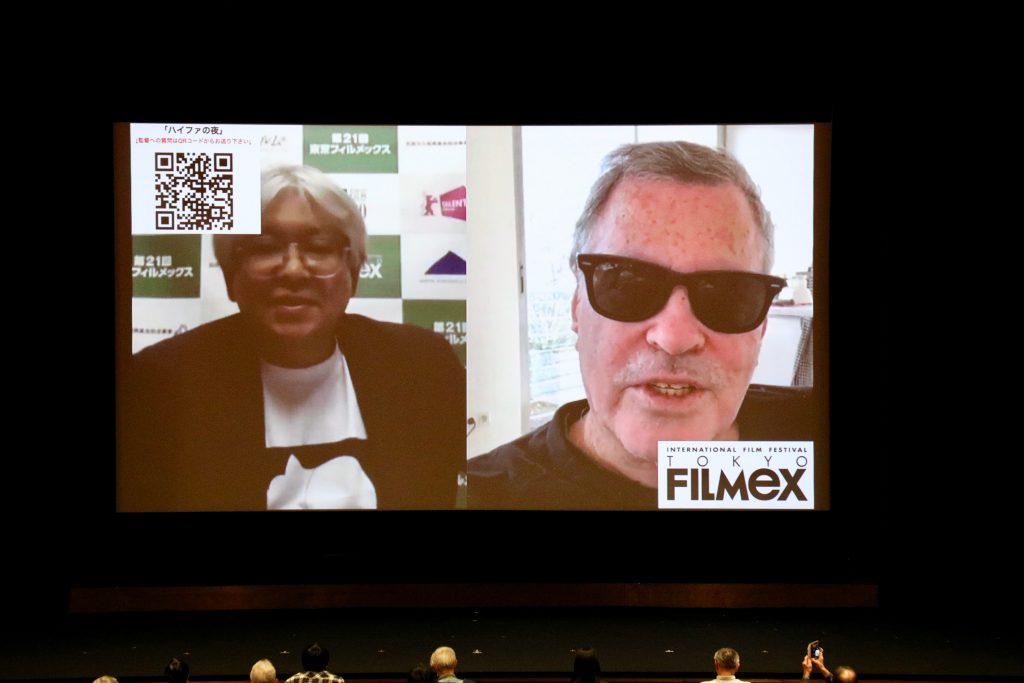

11月7日(土)、有楽町朝日ホールで特別招待作品『デニス・ホー:ビカミング・ザ・ソング』が上映された。本作は、『奪命金』(11)などで俳優としても知られる香港の歌手デニス・ホーさんの歩みを追ったドキュメンタリー。アーティストとしての彼女の魅力に加え、同性愛者であることを公表し、香港の民主化運動に参加するなど、1人の人間としての生き様が収められている。上映後にはリモートによるQ&Aが行われ、アメリカにいるスー・ウィリアムズ監督が、観客の質問に答える形で製作の舞台裏を語ってくれた。

「長年、中国で映画制作を行い、香港でも長い時間を過ごしてきました」と自己紹介したウィリアムズ監督だが、当初はデニスさんのことを全く知らなかった。共通の友人に紹介され、2人が初めて出会ったのは2017年の夏。「一週間ほど一緒に過ごし、人生や音楽について様々な話を聞くうちに、デニスのアーティストとしての姿勢や生き方に共感し、映画を制作しようという話になりました」。

こうして2018年に撮影を開始。2019年10月の完成を目指していたところ、香港の民主化運動が始まる。そこでの彼女の姿も捉えたいと考え、2019年末まで撮影を継続し、映画が完成したのは2020年3月だった。

ただ、作中でも言及されている通り、デニスさんはかつて香港の民主化運動に参加したことが原因で、現在は中国国内で活動できない。そのため、「周囲の人たちに、彼女について語ってもらうことは非常に難しかった」とウィリアムズ監督は打ち明けた。

「長年、デニスと一緒に仕事をし、彼女を心から尊敬している人でさえ、『話すのが怖い』と。音楽界でも、映像界でも、友人関係でも『カメラの前では話せない』と何度も言われました」。作中では、その困難を乗り越え、デニスさんの友人で歌手のアンソニー・ウォンが証言を行っている。

また本作には、民主化運動で警察とデモ隊が衝突する様子を至近距離で捉えた生々しい映像も収められている。これは、予算的な都合で香港に行けなかったウィリアムズ監督が、現地のチームに撮影を依頼したもので、デニスさん自身も撮影に参加。「冒頭で警察が彼女に迫るシーンは、彼女と彼女のアシスタント数人が、スマホで撮った映像です」。

ところが、当時は自由にできた撮影も「今年の夏に成立した国家安全維持法によって、全てが変わってしまった」といい、香港を取り巻く状況が厳しさを増していることを窺わせた。

一方、アーティストとしてのデニスさんの歩みも追った本作では、彼女のヒット曲が全編を彩る。その選曲作業を「大変でした」と振り返ったウィリアムズ監督は、「彼女には膨大なディスコグラフィーがあるので、『キャリアの中で特に大事な曲は何か』と尋ね、出してもらったリストに基づき、使う曲を決めました」と、そのプロセスを説明。さらに、「アーティストとしてのデニスを、アジア外に紹介したい」という意図から、歌詞の英語翻訳では「広東語の細かい機微は伝わらないかもしれないが、ポップソングとして、映画を見てくれた方に響くように」という点を心掛けたとのこと。

現在も連絡を取り合っているが、「監視されていることはわかっているので、あまり話し過ぎないように気をつけています」というウィリアムズ監督は、デニスさんの近況を次のように語ってくれた。「彼女は香港を出るつもりはないと思います。私には、以前より香港という場所にコミットしているように見えます。今はポッドキャストや音楽制作に励んでおり、『アーティストとして、自分が香港のためにできることはまだある』と考えているのではないでしょうか」。そして「大変勇敢な女性です」と評した。

現在の公開状況について「香港では不可能。コロナ禍のためアメリカではバーチャル公開されたが、全体的にはかなり消極的な印象。フィルメックスのような勇気ある配給会社や団体はまだまだ少ない」とウィリアムズ監督が悔しさを滲ませた本作は、映画祭終了後、期間限定ながらオンライン上映が予定されている。ぜひこの機会に、本作を通じてデニス・ホーさんの勇気ある生き様に触れてほしい。

(文・井上健一)