第22回東京フィルメックスの上映作品のうち、許諾の取れた7作品をONLINE FILMeXにて配信開始しました!

配信期間:11月7日(日)〜11月23日(火・祝)23:59まで

料金:1作品1,700円

配信サイト:配信特設サイトにて配信しています

第22回東京フィルメックスの上映作品のうち、許諾の取れた7作品をONLINE FILMeXにて配信開始しました!

配信期間:11月7日(日)〜11月23日(火・祝)23:59まで

料金:1作品1,700円

配信サイト:配信特設サイトにて配信しています

第22回東京フィルメックス最終日となる明日11月7日(日)の12:

特別上映として『時代革命(Revolution of Our Times)』(2021年、香港、キウィ・チョウ監督)を上映します。

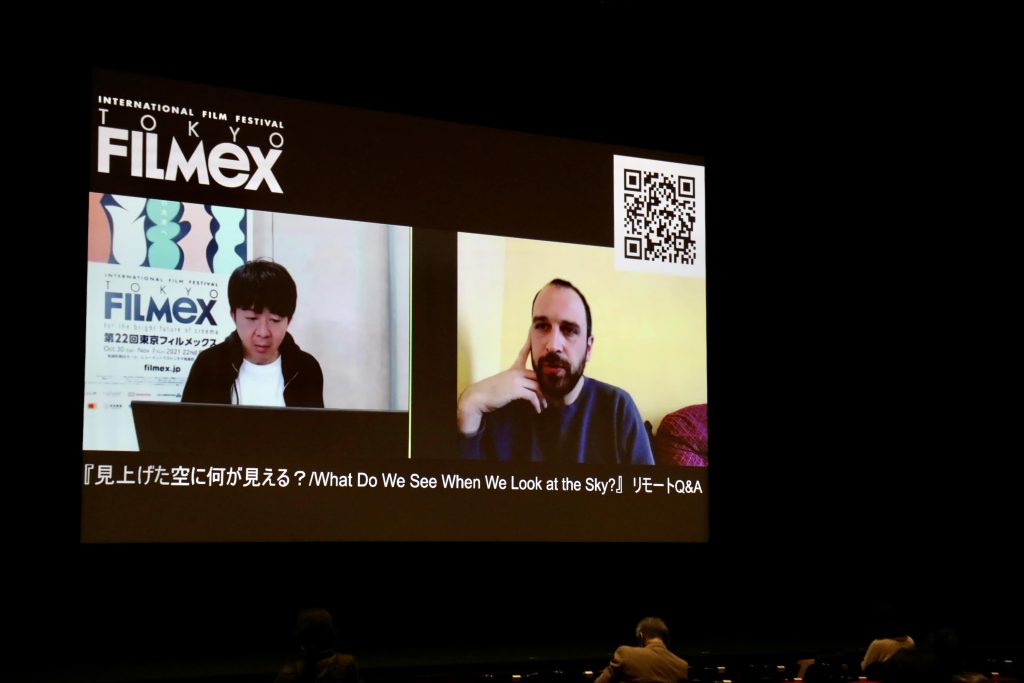

11月2日(火)、有楽町朝日ホールでコンペティション部門『見上げた空に何が見える?』が上映され、上映後にはアレクサンドレ・コベリゼ監督によるリモートQ&Aが行われた。本作は、ジョージアのリオニ川の河畔に広がる都市クタイシを舞台に繰り広げられる物語で、コベリゼ監督の長編2作目となる。ベルリン映画祭コンペティション部門で上映された。

リモートで登場したコベリゼ監督は、「上映していただいたフィルメックスには感謝しております。みんな、すごく喜んでいます。また、観に来てくださった方、わざわざ足を運んでくださったこと、Q&Aに残ってくださったこと、とても嬉しく思っています」と挨拶。

早速、質疑応答に移った。

まず、本作をとても自由な作風と評した観客からは、どのように企画を通したかという質問があがった。本作は、コベリゼ監督が在籍していたベルリンの映画学校の卒業制作作品で、選ばれた卒業作品に対して支給される助成金を得て、さらに、ジョージアのフィルムセンターからも助成金を得て制作されたそうだ。そのため、制作時には「ある程度、安心感があった」とのこと。低予算の学生映画ながら、スタッフにも少額ではあったがギャラも支払えたそうだ。

次に、劇中によく登場するサッカー、子ども、犬、アイスクリームといった要素が果たす役割について尋ねられると、コベリゼ監督はその意図を次のように語った。「この作品では、演技はとてもシンプルで、エモーショナルなものを喚起させるようなドラマティックなものではありません。通常、ひとつのシーンをドラマティックまたはエモーショナルにするための多くのツールを使いますが、この作品ではあえて使っていません。その代わり、エモーション(感情)を観客に伝えるためのコミュニケーションとして、自分が好きなものを映画の中に取り入れています。挙げられた要素は、すべて僕が好きなもので、わくわくする興味深い対象です。」

また、本作のキーとなる「呪い」と「映画」とのかかわりについて話が及んだ。呪いは魔法に通ずるが、どのように呪いを解くかということを真剣に考えるなか、「魔法には魔法で対抗しよう」と思いついたというコベリゼ監督。「自分にとっての魔法は映画です。映画を観るとき、映画の技術やツールは理解できても、それがどうして自分の心に届いているのかを考えると映画はとてもマジカルなものに感じます」と、映画への想いを語ってくれた。

登場人物の足元を映した場面が印象的な本作。特に主人公の2人が偶然に出会うシーンも足元だけが映し出される。このシーンの意図について、コベリゼ監督は「役者にどういうふうに演出するかとても難しい。こういう瞬間、どういう表情をすればいいのかわかりませんでした。顔を見せずに足もとだけを見せて、あとは観客のイマジネーションに任せることにしました」と説明。続けて、「もうひとつ意図したことは、こういう瞬間は2人のプライバシーなので、足元だけでいいだろうと考えました」と付け加えた。

さらに、本作では、光、風、自然がとても柔らかく描かれているが、撮影時にはどのようなことを意識したかという質問が寄せられた。コベリゼ監督によると、監督自身もスタッフたちもクタイシ出身ではなかったため、クタイシで撮影するということ自体を意識し、気を配ったという。ジョージアで3番目に大きな都市であるクタイシは、地理的にも、文化的にも、政治的にも、国のハート(心)のような存在で、特に、文化面では、重要な文筆家、詩人、ミュージシャンを輩出しているとか。わくわくする面もあったが、気を遣うことも多かったそうだ。絵コンテを描いては描き直し、描いては描き直しの日々で、準備期間中に観た他の作品から影響を受けたことも明かしてくれた。

最後にコベリゼ監督は、「長い映画を観ていただきありがとうございます。制作者にとって、観客に観ていただくことが大きな贈り物となります」と観客にあらためて謝意を述べ、質疑応答をしめくくった。コベリゼ監督の今後の活躍に期待したい。

文・海野由子

写真・白畑留美、明田川志保

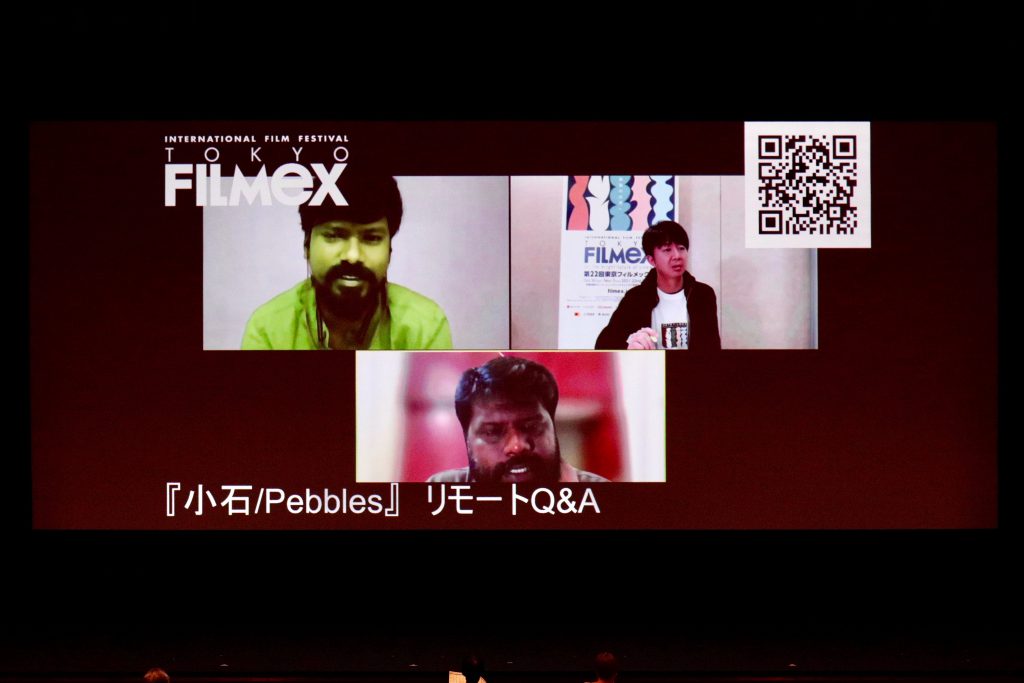

11月1日(月)、有楽町朝日ホールでコンペティション作品『小石』が上映された。本作は、気が短く暴力的な父と寡黙な幼い息子が、家を出ていった母を呼び戻すために旅する姿を通じて、家父長主義的な社会の問題を炙り出した意欲作。インドの俊英P.S.ヴィノートラージ監督の長編デビュー作で、ロッテルダム映画祭でタイガー・アワードを受賞した。上映後にはリモートによるQ&Aが行われ、ヴィノートラージ監督とクリエイティブ・プロデューサーのアムダヴァン・カルッパィアーさんが、観客の質問に答える形で映画の舞台裏を語ってくれた。

ヴィノートラージ監督自身の経験に基づいて生まれた本作について、まず「子どもの頃から一緒に暮らしてきた人たちの生活がベースになっているので、とても現実に近い作品、現実に近いキャラクター造形になっています」と背景を説明。その上で「舞台をタミルという地域に限定していますが、物語としては非常に普遍的で、世界中の人たちが共感できると思います」と付け加えた。

その物語を彩るリアルな佇まいの出演者たちについては、「主役の父親以外、演技経験はありません」と舞台裏を告白。唯一、演技経験を持つ父親役のカルッタダイヤーンさんも、ポストモダンの劇団に所属する役者だが、映画に出演するのは初めて。その劇団をヴィノートラージ監督が知っていたことから、脚本を書き上げた時、父親役に起用することを真っ先に思いついたという。「舞台を見たら、怒りの表現が素晴らしかったので、『ぜひやってほしい』とオファーしたところ、すぐに作品の意図を理解し、参加を決意してくれました」。

その一方で、息子役のキャスティングは難航。80人くらいオーディションを重ねたものの、相応しい少年が見つからなかったため、役と似たバックグラウンドを持つ子を探し、ようやく出会ったのがチェッラパーンディくんだった。期待通りの演技を見せたチェッラパーンディくんについて「現実の彼の境遇が、役より過酷だったこともあり、監督の意図をスムーズに理解してくれました」と満足そうに語った言葉からは、同時に現実の深刻さも伝わってきた。なお、この2人以外の登場人物は、現地の住民たちが演じたとのこと。

また、本作の大きな特徴は、舞台となる広大な大地を様々なアングルから撮影し、時には延々と続く長回しのワンカット撮影を取り入れるなど、工夫を凝らしたカメラワークだ。脚本執筆中からヴィノートラージ監督は「キャラクターは3人」と言い続けていたそうだが、父と子に次ぐ3人目に当たるのが「風景」だという。それは、「育った土地の風景が、その人の行動に影響を与える」という考えに基づいたもの。そのため、「大地をどう撮るかが重要」で、撮影場所を探すロケハンには8か月を費やした。その意図については、「広大さや干ばつの雰囲気を捉え、観客にも大地の灼熱感や湿気を感じてほしいと考えていました」と語った。

そして、「小石」という象徴的なタイトルについては「様々な意味がある」と言い、まず「旅をするとき、のどの渇きを抑えるために小石を口に含むことが昔から行われている」と現地の風習を説明。もちろんそれは、ヴィノートラージ監督自身もかつて経験したことで、劇中でも描かれている。さらに「子どもにとっては、どんな問題も小石のようなものだという意味も含まれている」と続け、最後にタイトルに込めた想いを次のように打ち明けた。「ここで描かれていることはどこでも起きていて、(小石のように当たり前の)日常を切り取っただけの物語に過ぎないということを示しています。こういうことは過去にも起きたし、未来にも起きるかもしれない」。

最後に、客席からリモートでつないだ2人に拍手が贈られ、Q&Aは終了した。

文・井上健一

写真・明田川志保

10月30日(土)、有楽町朝日ホールで第22回東京フィルメックスが開幕し、オープニング作品『偶然と想像』が上映された。上映前には、濱口竜介監督をはじめ出演者6名が登壇し、にぎやかな舞台挨拶が行われたが、上映後には、濱口監督と舞台挨拶に登壇できなかった中島歩さんを迎えて、観客からの質疑応答が行われた。

まず、中島さんから、「こうして本日、日本で公開できることを嬉しく思いますし。キャストのみなさんや監督にも会えてとても嬉しいです。ありがとうございます」と挨拶。

また、残念ながら登壇がかなわなかった森郁月さん(第二話出演)からのメッセージを濱口監督が代読した。メッセージは次のとおり。

「このたび、『偶然と想像』を第22回東京フィルメックスのオープニング作品として選出していただけたことを嬉しく思います。想像もしていなかったことが偶然によって引き寄せられるという、この作品のような出来事が人生には起こりえますが、私にとってこの作品、そして濱口監督との出会いはまさにそうでした。リハーサルから撮影までの制作期間を通して、言葉の海を深く潜っていくような、刺激的であり、心地よくもある不思議な時間を過ごさせていただきました。きっと、みなさんにもこれから同じ体験を味わっていただけると思います。この作品との出会いがみなさまの一つの偶然となることを期待しています。森郁月」

早速、観客との質疑応答に移った。まず、制作のきっかけについて質問があがった。濱口監督は好きな映画作家としてエリック・ロメール監督の名を挙げて、エリック・ロメール作品の編集を担当しているマリー・ステファンさんにフランスで会ったときのことを回想した。ステファンさんからは、エリック・ロメールにとって短編製作がどれほど大切だったかということを聞いたという。短編制作によって長編と長編のリズムを作ることができ、短編で試したことを長編に生かすことができる。より自由度の高い、より親密な作り方で、どうしてやらないと?と言われたこともあり、やるとしたらこういうやり方がいいと思い、本作が制作されたとのこと。実は7本あるシリーズのうちの3本で本作が構成されているという。

続いて、タイトルと作品の成り立ちについて話が及んだ。本作の英語タイトルは「Wheel of Fortune and Fantasy」で、wheel(車輪)に関連して、本作の各話には、バス、タクシー、エスカレーターと、物語の転換点で乗り物が登場する。もともと乗り物が好きだという濱口監督は、「ひたすら人がしゃべっている作品だと、観客は大丈夫か?と気になることがあります。そういうときは乗り物に頼ると、たわいもない会話であっても、観客が聞いていられる、観ていられるのではないかと思います。乗り物によって意外な言葉や関係性が生まれることがあります」と説明した。

舞台挨拶で本作を「俳優を見る映画」とアピールしていた濱口監督だが、キャスティングの方法について質問が寄せられた。「いいなと思った人とやっています。演技が上手いとか下手とかよくわからないのです。ポイントとしては、話していて人柄がいい人、自分自身が自然体でいられる人を選びます」と濱口監督。中島さんも「オーディションでは、監督やプロデューサーと友達になるぐらいの気持ちでいます。自分の人柄も相手の人柄もわかって、信頼関係を結んだうえで決まる方がいいです」と呼応した。濱口監督は、新しい役者さんとの新鮮な出会いも楽しんでいるとのこと。新しい出会いにはドキドキ感とある種の不安が混ざるが、うまくはまった時の喜びが大きく、思ってもいなかったところに映画をもっていってくれる、そういう出会いを楽しんでいるという。

さらに、脚本はどのようなところから着想を得て、どのように書いているのかということについて訊かれた。喫茶店で脚本を書くことが多いという濱口監督は、本読みで実際に声を出してもらって、それを聞きながら違和感があればそれを手直ししていくという手法を取っているそうだ。着想は身の回りの細かなところから拾い上げ、例えば、本作の第一話は喫茶店で実際に耳にした会話、第二話は大学教授の知り合いに聞いた話、第三話は人生で誰にでも一度はあるエスカレーターですれ違う瞬間、そうしたものをとらえて話を広げていくという。監督自身が喫茶店で話をするときは、隣に座った人の人生を変えるつもりで話すというジョークを交えて、会場の笑いを誘った。

濱口監督といえば、長いリハーサルや本読みの繰り返しが有名だが、実際に演者として参加した中島さんは、これまでと違った準備方法で戸惑うと同時にわくわくしたという。「リハーサルを繰り返して、相手と一緒に覚えていくという過程が、これまでと違うテキストへの入り方でしたが、台詞がだんだんと自然なコミュニケーションとなり、それにリアクションがついていくようになりました。他にはない、とても有効な時間でした」と回想した。また、濱口監督は、本読みの繰り返しで、感情を込めてしまうと、撮影で新鮮な感情が出てこないこともあると指摘。ただ淡々と台詞を入れて、撮影の日になるまで、相手がどうやるか、自分がどうやるか、明かされないまま進めるからこそ新鮮で、そうやって役者さんたちが主体的にシーンを作っていくという。

最後に、音楽と撮影について話が及んだ。本作ではシューマンのピアノ曲集「子供の情景」が使用されているが、濱口監督は、「シューマンのピアノ曲はシンプルで優しく、どこか不安。この音楽をかけると、感情のうねりをフラットにすることができる、感情をなだめてくれる、見るための準備をしてくれる」と選曲の理由について語った。また、撮影では、濱口監督の大学院の先輩である飯岡幸子さんを3話通して起用しており、「その場にあるものをすべて引き受けて、足したり引いたりしないカメラマン」と飯岡さんを評し、飯岡さんへの信頼感と安心感を起用の理由として挙げた。中島さんも「飯岡さんの撮影は、撮り終えたとき、居心地がよく、安心感がある」と絶賛。飯岡さんは、今回の東京フィルメックスのメイド・イン・ジャパン部門で上映される『春原さんのうた』(監督:杉田協士)でも撮影に参加している。

QRコードから次々と入力される質問が追いきれないほど多く、観客の本作への関心の高さがうかがわれる質疑応答であった。

本作は12月17日(金)にBunkamuraル・シネマ他で、順次全国で公開予定。また、濱口監督と黒沢清監督とのスペシャル対談も当映画祭期間中に公式サイトで配信予定。本作とあわせてお楽しみいただきたい。

文・海野由子

写真・明田川志保、白畑留美

10月30日(土)、有楽町朝日ホールで第22回東京フィルメックスが開幕し、オープニング作品『偶然と想像』が上映された。本作は短編3本からなるオムニバスで、第71回ベルリン国際映画祭で審査員グランプリ(銀熊賞)を受賞した。上映前には舞台挨拶が行われ、濱口竜介監督をはじめ、第一話「魔法(よりもっと不確か)」に出演の古川琴音さん、玄理さん、第二話「扉は開けたままで」に出演の渋川清彦さん、甲斐翔真さん、第三話「もう一度」に出演の占部房子さん、河井青葉さんが登壇し、会場から大きな拍手で迎えられた。

まず、濱口監督が「2008年に『PASSION』で初めて呼んでいただき、13年経ってから、オープニング作品として『偶然と想像』を上映していただけることを嬉しく思っています」と感慨深げに挨拶した。

続いて、登壇者一人一人に本作を振り返ってもらった。

濱口監督作品に初参加だった古川さんは、撮影時に強く印象に残ったこととして、リハーサルでの経験を挙げた。「リハーサルでは多くの発見があり、今でも演じる上で大切にしていることを教えていただきました。ワークショップでは無言でジェスチャーを使わずに相手と会話するという不思議な体験をしました。監督の作品は言葉が美しいのですが、それと同じぐらい肌感覚で伝わるものを大切にしているということがわかりました」と振り返った。

第二話で長回しのシーンを演じた玄理さんは、演技で工夫した点を尋ねられると、「台詞を覚えるときには、感情を抜いて棒読みで覚えてから、台本を手放して、そのあとに台詞のやり取りの中に感情が出てきたらそれはそれでいいよというのが監督のスタイルと解釈しています」と、濱口監督の独特な本読みの手法を説明。そのうえで、お客さんが退屈しないようになどと余計なことを考えずに、「ただ台詞をしゃべって、リアクションを返すということだけのことをしたので、工夫しないことを工夫しました」と語った。

第三話での役作りについて尋ねられた渋川さんと甲斐さん。濱口監督のことをあえて「濱ちゃん」と呼ぶ渋川さんは、濱ちゃんに全幅の信頼を寄せて、「台詞を丁寧に理解するということが役作り」と明言した。これまでに演じたことのない役柄だったという甲斐さんは、「最初は僕の中にないものを求められている気がしていたのですが、結局、僕の中にある嫌な奴の要素を発掘したことが役作りだった」と回想した。

また、『PASSION』にも参加していた渋川さん、占部さん、河井さんからはさまざまなエピソードが飛び出した。渋川さんは『PASSION』のときにすごく驚いたこととして、全員初対面の状況で濱口監督がいきなり「1曲お願いします」と切り出し、自らスピッツの曲を歌い出したというエピソードを明かしてくれた。今回もまた変なことをするのだろうと思っていたという渋川さんの予想どおり、濱口監督は初日に全てのシーンを撮影したにもかかわらず、次の日もまた最初から撮影し始めて、渋川さんは驚かされたという。そして、占部さんからは、チームで四股を踏んだというエピソードが明かされた。同じチームの河井さんは、「四股を踏むってなんじゃそりゃ?と思ったのですが、これにも何か意味があるのかなと思っていました」と述懐。これに対して濱口監督は、「四股はいいよ! 腰ができてくるんだ」という友人の受け売りで、どのような意味があるのかわからなかったと白状して、会場を笑わせた。

占部さんと河井さんは『PASSION』での共演時に絡みがなかったが、今回は2人きりで会話するシーンが多い。リハーサルの時には、濱口監督が2人の間に入り、台詞は2人なのに3人で会話しているような気分だったそうだ。河井さんは、濱口監督が時間をかけたリハーサルに以前より確信を持っているように感じたという。

本作を短編集にした理由について尋ねられた濱口監督は、「いろいろと理由はあるんですが、基本的に自分が仕事をしたい役者さんたちと自由に仕事ができる場を持ちたかったんだなということが、こうやって話を聞いていてわかりました。長編映画では自由に時間を使うことは難しい。じっくり時間をかけられるようなプロジェクトということでこの短編集を考えました」と率直に答えてくれた。

さらに、本作はコメディとも呼べるほど、笑いの多い作品だが、この点について濱口監督は、本作を自身の作品の中で「一番軽やかで、風通しのいいもの」と評し、「一生懸命生きている人って、多少滑稽に見えるんですね。一生懸命やっている人をお客さんに受け取っていただきたいなと思っています」と語った。

最後に、濱口監督は本作の魅力を次のように語り、舞台挨拶を締めくくった。「役者さんたちと過ごした時間は宝だと思っています。カメラの後ろで自分が素晴らしいと思っていたものを皆さんにご覧いただきたい。『偶然と想像』は役者を観る映画だと思っています。」

濱口監督と役者さんたちの真剣、かつ、笑いを交えたやり取りの中に、深い信頼関係が垣間見え、作品への期待が大いに高まる舞台挨拶となった。

文・海野由子

写真・吉田留美、明田川志保

10月30日(土)、第22回東京フィルメックスの開会式が有楽町朝日ホールで開かれた。今回も前回同様、東京国際映画祭と連携し、同時期の開催となった。会期は9日間、コンペティション・特別招待作品・特集上映「メイド・イン・ジャパン」の3部門で24作品が上映される。最近では新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いてはいるものの、コロナ禍での映画祭開催には変わりなく、会場では検温やマスク着用等の感染対策が徹底されている。

開会式では、まず、作品選定の責任者であるプログラム・ディレクターとして新たに就任した神谷直希さんが登壇し、「パンデミックでどうなるかわからない中で準備を進めてきましたが、初日を迎えることができ、こんなにもたくさんの方に会場に来ていただき、本当に嬉しく思っています」と挨拶。さらに、個人及び団体協力者、スポンサー企業、サポーター会員への謝意を伝え、「みなさまに支えられてこうして開催できていることを実感しています。ぜひ1本でも多くの作品をご覧になっていただき、このお祭りを楽しんでいただければと思います」と語った。

続いてコンペティション部門の審査員が紹介された。審査員を務めるのは映画監督の諏訪敦彦さん、ゲーテ・インスティトゥート東京 文化部コーディネーターのウルリケ・クラウトハイムさん、アンスティチュ・フランセ日本 映像・音楽コーディネーターのオリヴィエ・デルプさん、映画監督やアーティストとして活躍する小田香さんの4名。審査委員長として挨拶した諏訪監督は、「500本以上の作品から選ばれた10本、これからみなさんと一緒に、この会場で1つ1つの作品と出会っていきたいと思います。非常にわくわくしており、刺激的な1週間になることを望んでおります」と高まる期待を語った。

会期中の11月1日〜6日にはアジアの若手映画監督や製作者を育成する「タレンツ・トーキョー2021」もオンラインで開催する。日本を含むアジア各国からタレント15名が集い、現在世界で活躍するプロフェッショナルをエキスパートとして迎え、レクチャーや合評会を通じて次世代の映画の可能性を広げる。また、10月23日から3作品のプレ・オンライン配信を実施中。会期後には、一部の上映作品のオンライン配信も予定している。

文・海野由子

写真・明田川志保、白畑留美

第21回東京フィルメックスにSTILL BY HANDが初めて協賛し、スタッフユニフォームとしても提供した

今年は小林一毅さんのグラフィックがメインビジュアルとして採用

角ばったもの、丸いもの、有機的なもの、幾何的なもの、様々な内

背面にはSTILL BY HAND/IKKI KOBAYASHI at TOKYO FILMeXをプリントしています。

サイズ 肩幅 / 身幅 / 着丈 / 袖丈(cm)

1) 43 / 51 / 62 / 22

2) 46.5 / 54 / 66/24.5

3) 49.5/ 56.5 / 70/ 26

こちらがURLとなります。

https://styledepartment-store.

『魔法使いのおじいさん』上映プログラムは10月29日(金)19:00より発売いたします。発売が遅れましたので、10月31日(日)23:59までは前売券料金でご購入頂けます。

ご不便おかけしたこと、お詫び申し上げます。

チケット詳細ページはコチラ:https://filmex.jp/2021/ticket