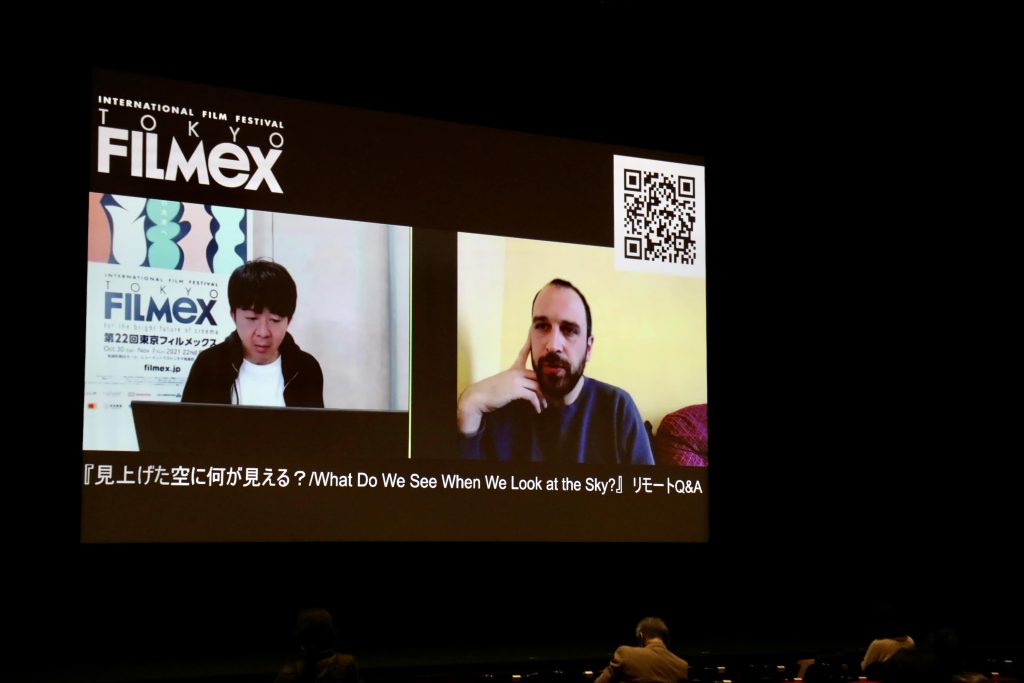

11月2日(火)、有楽町朝日ホールでコンペティション部門『見上げた空に何が見える?』が上映され、上映後にはアレクサンドレ・コベリゼ監督によるリモートQ&Aが行われた。本作は、ジョージアのリオニ川の河畔に広がる都市クタイシを舞台に繰り広げられる物語で、コベリゼ監督の長編2作目となる。ベルリン映画祭コンペティション部門で上映された。

リモートで登場したコベリゼ監督は、「上映していただいたフィルメックスには感謝しております。みんな、すごく喜んでいます。また、観に来てくださった方、わざわざ足を運んでくださったこと、Q&Aに残ってくださったこと、とても嬉しく思っています」と挨拶。

早速、質疑応答に移った。

まず、本作をとても自由な作風と評した観客からは、どのように企画を通したかという質問があがった。本作は、コベリゼ監督が在籍していたベルリンの映画学校の卒業制作作品で、選ばれた卒業作品に対して支給される助成金を得て、さらに、ジョージアのフィルムセンターからも助成金を得て制作されたそうだ。そのため、制作時には「ある程度、安心感があった」とのこと。低予算の学生映画ながら、スタッフにも少額ではあったがギャラも支払えたそうだ。

次に、劇中によく登場するサッカー、子ども、犬、アイスクリームといった要素が果たす役割について尋ねられると、コベリゼ監督はその意図を次のように語った。「この作品では、演技はとてもシンプルで、エモーショナルなものを喚起させるようなドラマティックなものではありません。通常、ひとつのシーンをドラマティックまたはエモーショナルにするための多くのツールを使いますが、この作品ではあえて使っていません。その代わり、エモーション(感情)を観客に伝えるためのコミュニケーションとして、自分が好きなものを映画の中に取り入れています。挙げられた要素は、すべて僕が好きなもので、わくわくする興味深い対象です。」

また、本作のキーとなる「呪い」と「映画」とのかかわりについて話が及んだ。呪いは魔法に通ずるが、どのように呪いを解くかということを真剣に考えるなか、「魔法には魔法で対抗しよう」と思いついたというコベリゼ監督。「自分にとっての魔法は映画です。映画を観るとき、映画の技術やツールは理解できても、それがどうして自分の心に届いているのかを考えると映画はとてもマジカルなものに感じます」と、映画への想いを語ってくれた。

登場人物の足元を映した場面が印象的な本作。特に主人公の2人が偶然に出会うシーンも足元だけが映し出される。このシーンの意図について、コベリゼ監督は「役者にどういうふうに演出するかとても難しい。こういう瞬間、どういう表情をすればいいのかわかりませんでした。顔を見せずに足もとだけを見せて、あとは観客のイマジネーションに任せることにしました」と説明。続けて、「もうひとつ意図したことは、こういう瞬間は2人のプライバシーなので、足元だけでいいだろうと考えました」と付け加えた。

さらに、本作では、光、風、自然がとても柔らかく描かれているが、撮影時にはどのようなことを意識したかという質問が寄せられた。コベリゼ監督によると、監督自身もスタッフたちもクタイシ出身ではなかったため、クタイシで撮影するということ自体を意識し、気を配ったという。ジョージアで3番目に大きな都市であるクタイシは、地理的にも、文化的にも、政治的にも、国のハート(心)のような存在で、特に、文化面では、重要な文筆家、詩人、ミュージシャンを輩出しているとか。わくわくする面もあったが、気を遣うことも多かったそうだ。絵コンテを描いては描き直し、描いては描き直しの日々で、準備期間中に観た他の作品から影響を受けたことも明かしてくれた。

最後にコベリゼ監督は、「長い映画を観ていただきありがとうございます。制作者にとって、観客に観ていただくことが大きな贈り物となります」と観客にあらためて謝意を述べ、質疑応答をしめくくった。コベリゼ監督の今後の活躍に期待したい。

文・海野由子

写真・白畑留美、明田川志保