11月25日(月)、有楽町朝日ホールにて、歴代受賞作人気投票で第5位に輝いた『ふたりの人魚』が上映された。

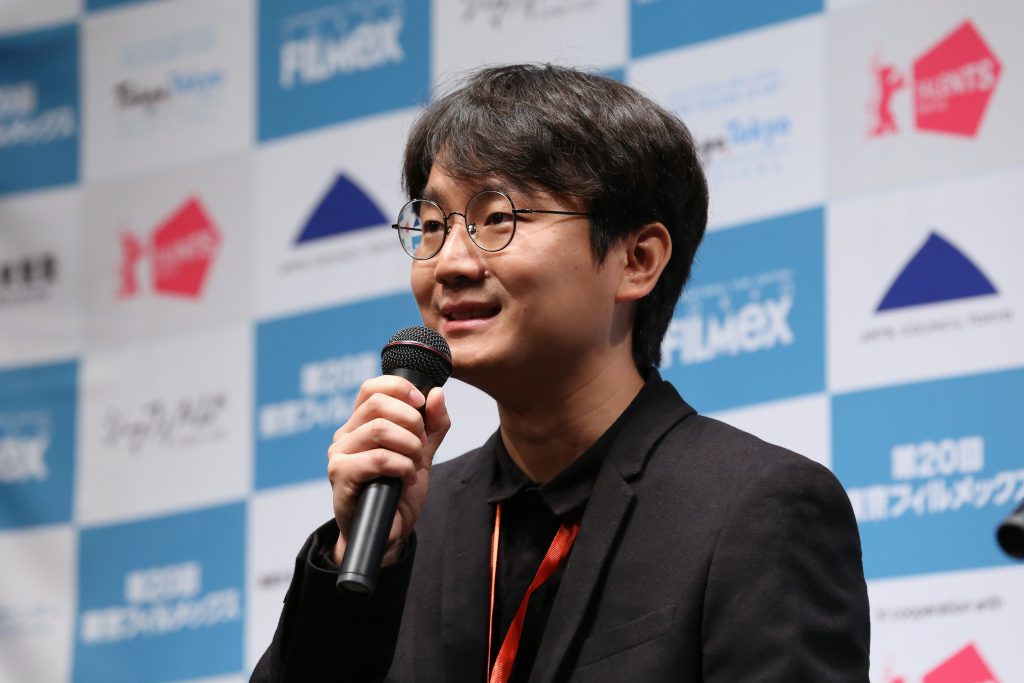

上映後には、監督のロウ・イエが登壇。本作は、2000年の第1回フィルメックス・コンペティションで最優秀作品にかがやいた。まず、イエ監督は「20年ぶりに上映してくださったことに感謝しています」と挨拶。昔の作品への複雑な気持ちもあるそうで、「とてもじゃないが、もう一度この場所で本作を見られず、楽屋でエンディングの曲だけを聴いていました」と述べた。

観客から、「イエ監督の作品は、被写体に対してカメラが近く、主観性が強い。はげしくエモーションを喚起する」という感想が。イエ監督は、まさに意図したとおりで、「カメラはただのツールではなく、人間の眼」だと考えているという。「映画は人をだませない」とも。「スタッフや役者のそのときの思いをカメラで表現し、真実の映画を撮ろうとしました」と語った。ほかの撮影方法を試みたこともあるが、やはりドキュメンタリータッチが根本的に好きだそう。

次にイエ監督は、マーダー役を演じたジア・ホンシャン(賈宏声)について話した。当時彼の精神状態は非常にわるく、入院していた。しばらく役者業からも遠ざかっていたという。しかし、「撮影が始まると、以前の彼の雰囲気が戻ってきたんです」と昔を振り返る。「十分に演じてくれて、彼との映画づくりに満足でした。とくに、彼の目つきがすばらしく作用しました」。2010年に、この世を去ったホンシャン。「彼のファンにとって、今こうして本作が上映されるということが、なぐさめになるのではないでしょうか」。

続いて、観客から「日本語タイトルをつけるときに、イエ監督は関与されたのでしょうか?」という質問が挙がった。原題は、物語の舞台であり上海を流れる河の名前からとった『蘇州河/Suzhou River』だ。「本作の企画UPLINKの浅井さんの事務所で、『ふたりの人魚』という日本語タイトルをつけると聞いて、とてもうつくしいタイトルだと思いました」と話すイエ監督。そして、「自分の作品が外国で配給されるときには、地元の観客の好みをいちばんよく把握している各配給会社にタイトルは任せています」とのことだった。

最後に、本作の製作過程についてたずねられたイエ監督は、「おおまかなあらすじを元に一人でロケハンをしたあと、登場人物それぞれの物語を組み立て、調整していきました」と説明。「メイメイ/ムーダン役のジョウ・シュン(周迅)が、撮影の合間に歌っていたのがよかったので、劇中でも歌ってもらったんです」と撮影の裏側を明かした。そんなふうに現場で、アドリブで付け加えていったシーンもあったという。「その結果どうなるかというのはそのときはわかりませんでしたが、今から考えると、僕のその後の映画製作への影響が大きかったと思います」。最後に、「“自由に撮るのが、映画だ”というのを、『ふたりの人魚』を作りながら身にしみて感じました」と回想した。

イエ監督は、時折はにかんだ笑顔を見せつつ、泰然と、一つひとつの質問にていねいに答えていた。

本映画祭でオープニング上映された『シャドウプレイ』は2020年2月、最新作『サタデーフィクション』も同年、アップリンク配給で公開予定。

(文・樺沢優希、写真・明田川志保)

11月25日(月)、有楽町朝日ホールで「特集上映 歴代受賞作人気投票上映」の『ふたりの人魚』が上映された。本作は2000年に開催された第1回東京フィルメックスの最優秀作品賞受賞作。上海の街を舞台に、人魚の噂を巡って絡み合う2つの恋の行方が、ミステリアスなタッチで綴られる。上映後にはロウ・イエ監督がQ&Aに登壇。20年前の撮影当時を振り返りつつ、客席からの質問に答えてくれた。

拍手に迎えられて登壇したロウ監督は、20年ぶりにフィルメックスで上映された感想を尋ねられると、「会場では見ていられないと思ったので、楽屋でエンディングの曲だけ聞いていました。非常に複雑な気持ちです」と語り、やや照れた様子。

続いて、客席からの質問に答える形で、作品に込めた思いを語ってくれた。まずは、被写体との距離が近く、POV風の主観的な視点を多用した映像について。「エモーションを喚起する」という感想と共にこのようなスタイルを採用した理由を尋ねられると、撮影に対する持論を披露。

「カメラは単なるツールではなく、人間の目でもあります。だから、ごく近い距離で人物を撮ることで、そのようにエモーションを生み出すことができます。映画は、監督や撮影しているカメラマン、俳優たちの思いを、すべて撮影によって表現することができます」。続けて、「他の撮影方法を考えたこともありましたが、やっぱり僕はドキュメンタリータッチが好き」と語り、こだわりを持っている様子が伺えた。

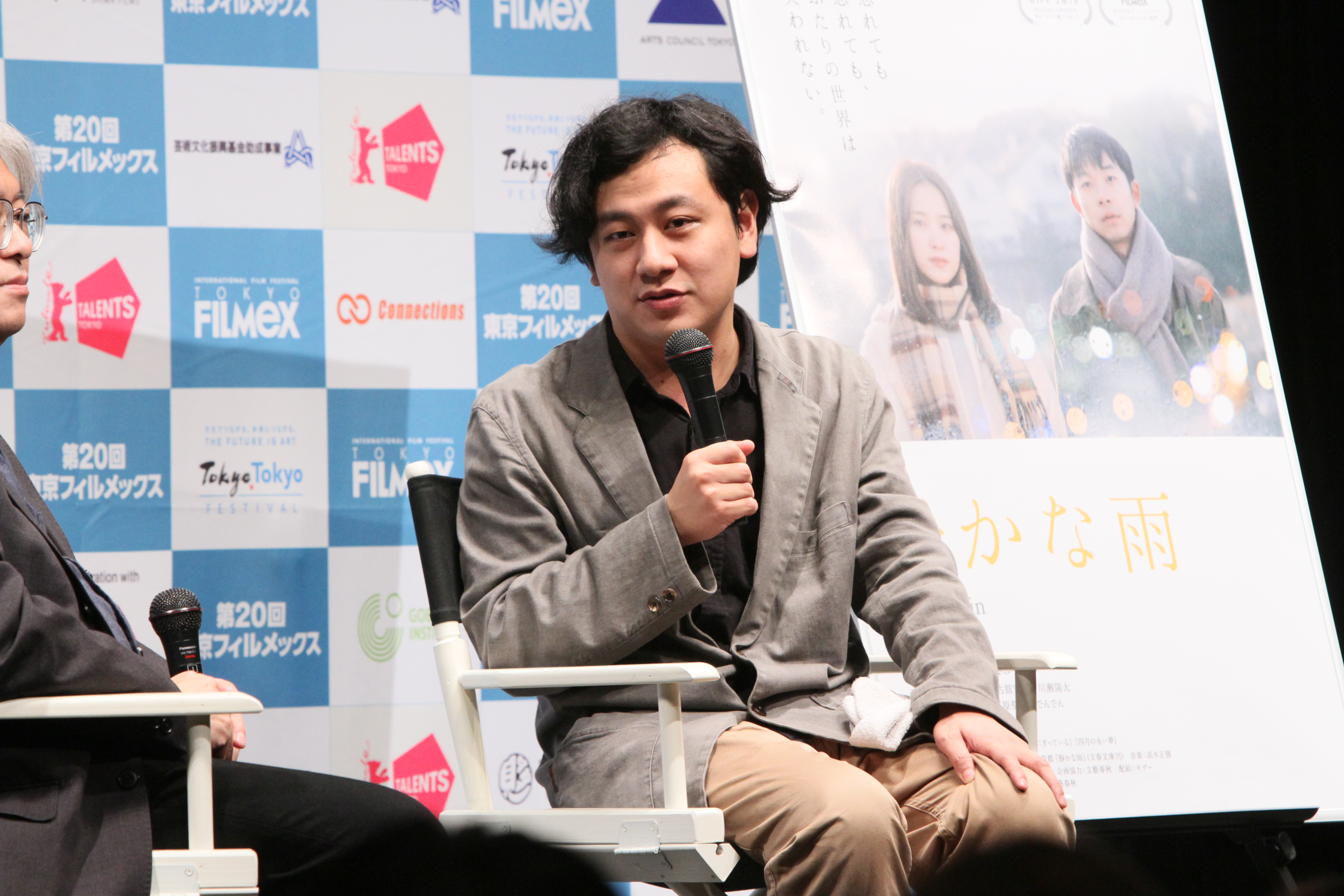

また、そのドキュメンタリー的な演出と脚本の関係については、「最初におおまかなあらすじを考え、それを元に、1人でロケハンを実施。それからドキュメンタリー風に、1人ずつ人物に対する物語を組み立てて、調整していきました」と明かした後、撮影現場の思い出を語ってくれた。

「現場では、俳優の状況に合わせて撮影しました。歌うシーンは、撮影の合間にジョウ・シュンが歌っていたのが良かったので、『歌ってくれない?』と頼んで、アドリブで追加したものです」。

このように即興を取り入れた撮影は「この時が初めて」とのことで、その後の自身の映画制作に対する影響を次のように振り返った。

「当時は分かりませんでしたが、後から考えてみると、この撮影方法は以後の僕の映画制作に大きな影響を及ぼしています。この時、最も強く感じたのは、“映画とは自由に撮るべきもの。様々な方法を試していいものである”ということ。そういうふうに自由に撮るものが映画だと思いました」

また、本作を含めてロウ監督の作品では、音楽を外国人の作曲家に依頼することが多い。『ふたりの人魚』については「ベルリンでポスプロを行ったので、ドイツ人を起用した」としながらも、その後の『天安門、恋人たち』(06)『スプリング・フィーバー』(09)などのペイマン・ヤズダニアン、『ブラインド・マッサージ』(14)『シャドウプレイ』(18)のヨハン・ヨハンソンについては「彼らは映画に対する理解が深かった。音楽家は、ビジュアルと関係しているので、その点についての理解が深いことが重要です」と明確な理由を明かしてくれた。

このほか、ロウ監督は既に故人となった出演者ジア・ホンシャンの思い出を振り返り、ジョウ・シュンを始めとする当時のキャスト、スタッフの現在の活躍にも言及。客席には当時、ドイツのプロデューサーのアシスタントを務め、今回のオープニング作品『シャドウプレイ』で共同脚本も担当したマー・インリーさんの姿も。ロウ監督が「僕の妻でもあります」と紹介すると、客席からは大きな拍手が送られた。こうしてQ&Aは、20年の時を重ねてさらに増した本作の存在の大きさを実感させるひと時となった。

(文・井上健一、写真・明田川志保)

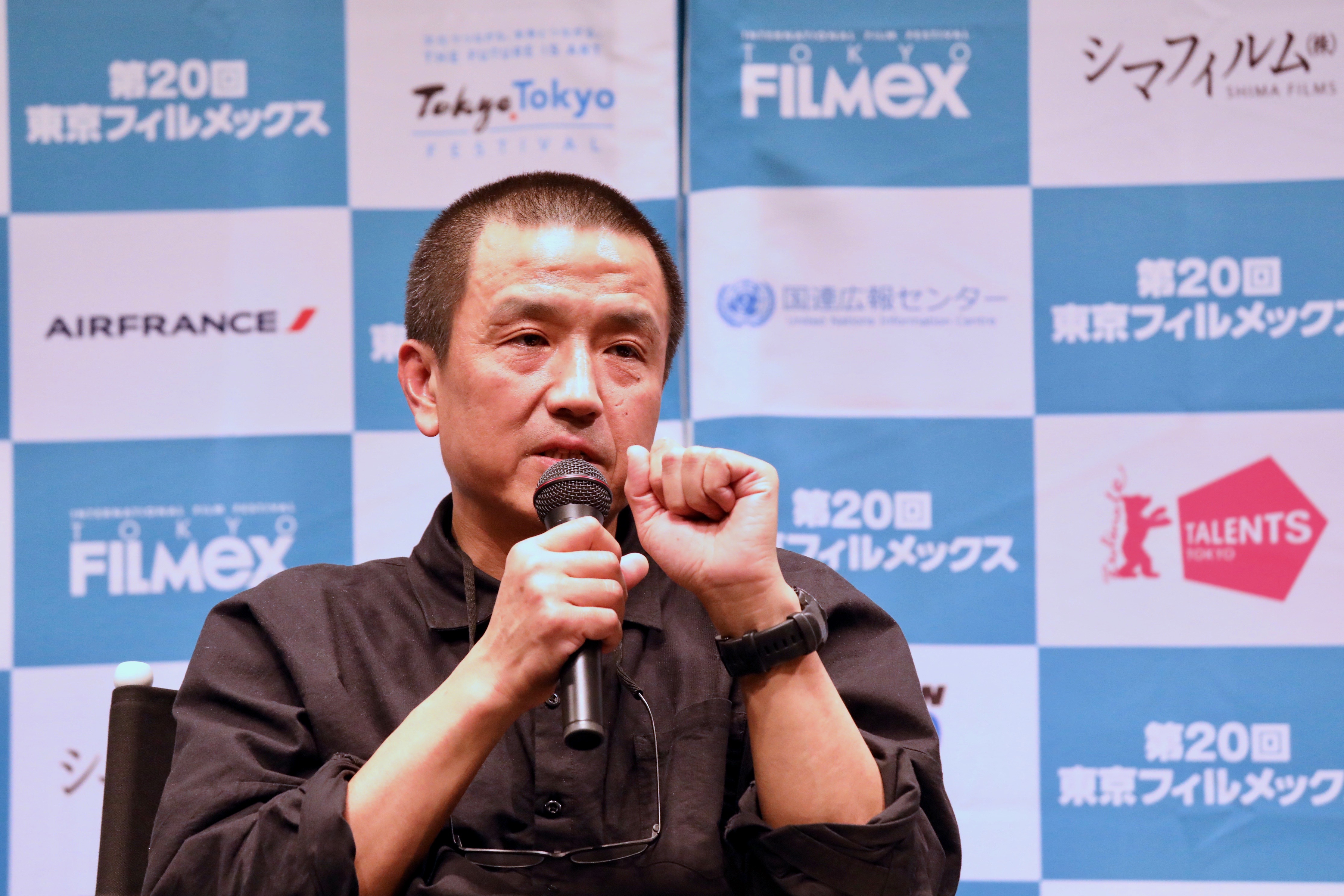

会場のプレスからは審査経過について質問が出た。「審査員の間で評価がはっきり分かれた作品はあるか?」との質問にワン委員長は「最も時間をかけて話し合ったのは『象は静かに座っている』。一部の人が強く推し、別の人が問題点を指摘しまた」と説明。「個人的には、学生審査員賞に決まった『ロング・ジャーニー・イントゥ・ナイト』がどうしても好きになれず、これだけは賞を与えたくないなと思っていました(笑)。そんなことを思ったのも、私が年をとった証拠かもしれません。若い人は別の見方をする。そういうことなのでしょう。ともあれ、それ以外はみんなの意見に大きな相違はありませんでした」

会場のプレスからは審査経過について質問が出た。「審査員の間で評価がはっきり分かれた作品はあるか?」との質問にワン委員長は「最も時間をかけて話し合ったのは『象は静かに座っている』。一部の人が強く推し、別の人が問題点を指摘しまた」と説明。「個人的には、学生審査員賞に決まった『ロング・ジャーニー・イントゥ・ナイト』がどうしても好きになれず、これだけは賞を与えたくないなと思っていました(笑)。そんなことを思ったのも、私が年をとった証拠かもしれません。若い人は別の見方をする。そういうことなのでしょう。ともあれ、それ以外はみんなの意見に大きな相違はありませんでした」