11/23 第20回 東京フィルメックス 開会式

有楽町朝日ホール

市山 尚三(東京フィルメックス ディレクター)

トニー・レインズ(映画批評家・キュレーター・映画作家)

ベーナズ・ジャファリ(女優)

操上 和美(写真家)

サマル・イェスリャーモワ(女優)

深田 晃司(映画監督)

松下 由美(通訳)

ニュース/ブロードキャスト

追加イベント・更新情報をお知らせします

11/27(水)

|

| 12:10「鉄拳」 |

| チラシには記載ございませんが、阪本順治監督のQAを行います! |

|

| 17:10 トークイベント「昨年度最優秀作品『アイカ』主演女優、サマル・イェスリャーモワに聞く。」 |

| 第19回東京フィルメックス最優秀作品『アイカ』の主演女優であり、昨年のカンヌ映画祭主演女優賞、第20回東京フィルメックスの審査員であるサマル・イェスリャーモワさんを迎えてのトークイベントを行います。 |

| 会場:有楽町マリオン11F 有楽町朝日スクエアB 料金:入場無料 |

11/29(金)

|

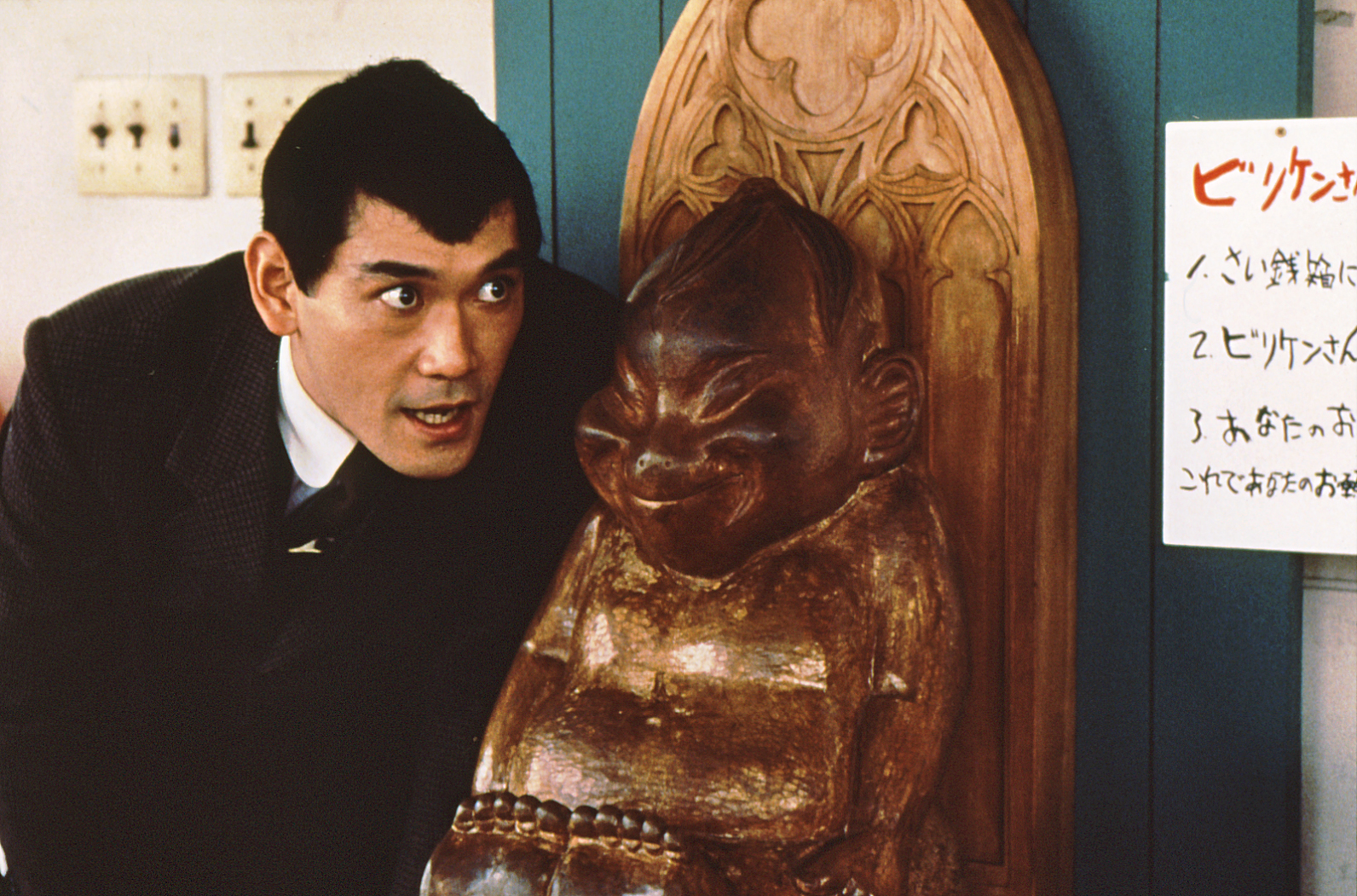

| 10:00「ビリケン」 |

| チラシには記載ございませんが、阪本順治監督のQAを行います! |

|

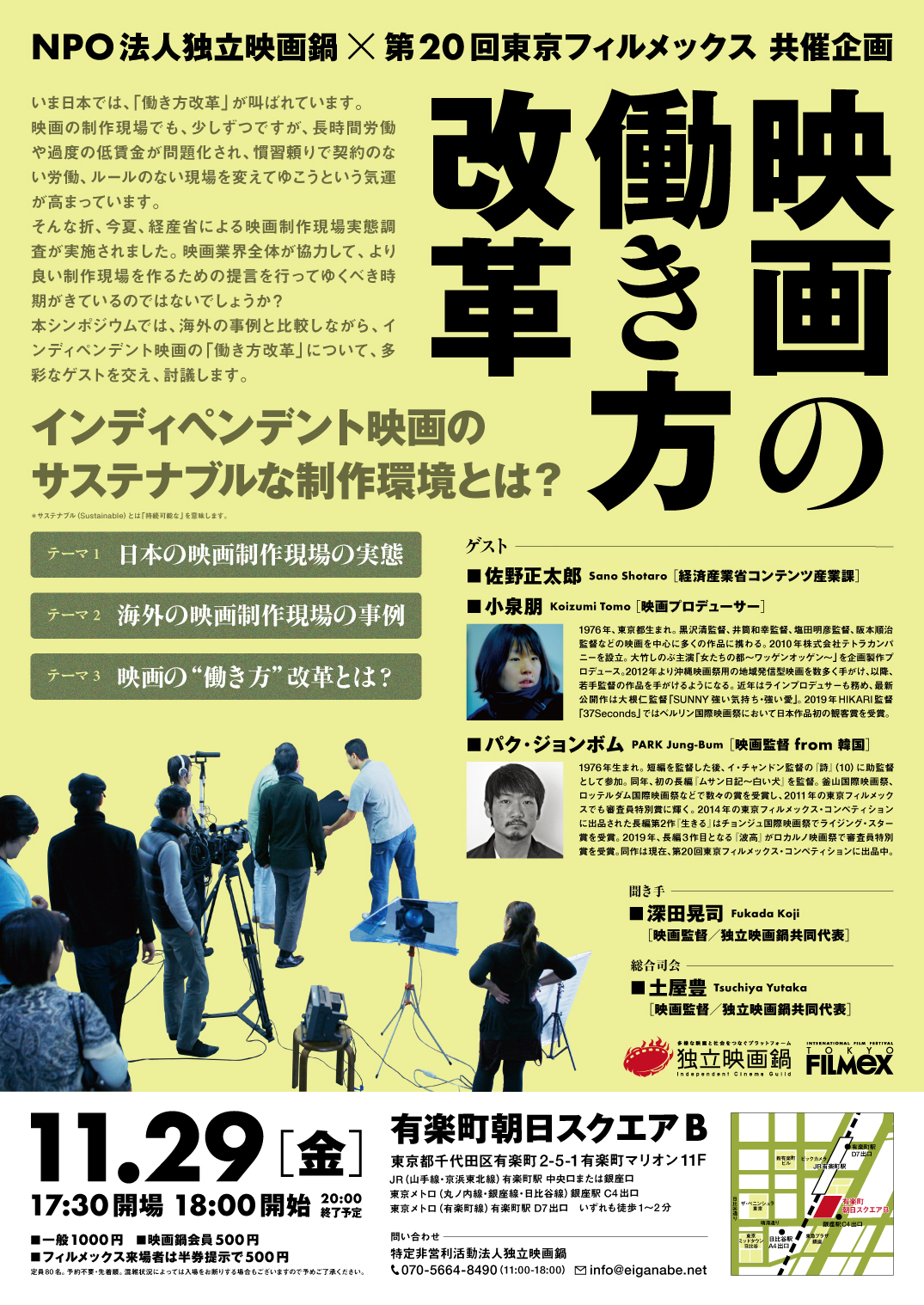

| 18:00 独立映画鍋「映画の働き方改革〜インディペンデント映画のサステナブルな制作環境とは〜」 |

| 世の中の働き方が変わろうとしている今、映画界はどうなのか?多用な映画を作り続けるための働き方改革はどうあるべきか。今夏には、経産省による映画制作現場実態調査も実施されました。 海外の自邸と国内の実態を比較しながら、持続可能なインディペンデント映画のつくり方、働き方を探ります。 |

| 会場:有楽町マリオン11F 有楽町朝日スクエアB 料金:一般1000円 / 映画鍋会員500円 / フィルメックス来場者は半券提示で500円 時間:開場17:30 / 開始18:00 / 20:00終了予定 |

11/30(土)

|

| 13:30「この世の外へ クラブ進駐軍」 |

| Q&Aには阪本順治監督に加えて、本作にも出演しているオダギリジョーさんがご登壇されます! |

|

| 16:00 トークイベント「VRプログラム『戦場の讃歌』について監督に聞く。」 |

| 東京フィルメックス初めてのVRプログラム、『戦場の讃歌』のヤイール・アグモン監督を迎えてのトークイベントを行います。 |

| 会場:有楽町マリオン11F 有楽町朝日スクエアB 料金:入場無料 |

12/01(日)

|

| 10:00「狼煙が呼ぶ」 |

| 上映に先立ち、舞台挨拶に豊田利晃監督、渋川清彦さん、飯田団紅さん(切腹ピストルズ隊長)がご登壇されます! |

| 詳しくはこちら:https://filmex.jp/2019/news/information/noroshigayobu |

|

| 11:10「牛」 |

| 上映前にアミール・ナデリ監督を迎え、上映前解説を行って頂きます。 |

| 13:10 第20回東京フィルメックス作品振り返り合評会 |

| 昨年同様、第20回東京フィルメックスの上映作品を鑑賞後、書かれた批評を一般から公募します。映画祭の最終日には4回目として、ふりかえりを行い、講師から講評していただきます。 批評の応募・イベント詳細はこちら:https://filmex.jp/2019/news/information/filmexcritc2019 |

【レポート】『春江水暖』グー・シャオガン監督Q&A

11月24日(日)、有楽町朝日ホールにてコンペティション部門『春江水暖』が上映され、上映後のQ&Aにはグー・シャオガン監督が登壇した。グー監督は、「初めて日本に来ましたが、これまで多くの日本のアニメ、漫画、映画を見てきて、日本に親しみを感じており、日本へ来られて感動しています」と挨拶した。

本作は、浙江省杭州市の富陽を舞台に、一つの家族が変わっていくさまを町の近代化や四季折々の風景とともに描いたグーの監督デビュー作。市山尚三 東京フィルメックス・ディレクターは、昨年のカンヌ映画祭で偶然にもグー監督から製作途中の本作の一部を見せてもらい、完成を心待ちにしていたという。その翌年(’19)にはカンヌ映画祭批評家週間のクロージングを飾ることになり、今回、東京フィルメックスでの上映に至った。

さっそく質疑応答に移り、個性豊かな登場人物のキャスティングについて質問が及ぶと、グー監督は、自身の親戚・知人を起用したこと、脚本を書く段階からアテ書きをしたことを明かしてくれた。親戚・知人を起用した理由は、製作費を節約できるという事情に加え、時代の風景を切り取ること、市井の人々の雰囲気を伝えることを大切にする思いがあったからだという。

続いて、影響を受けた監督について訊かれると、ホウ・シャオシェン監督とエドワード・ヤン監督の名前を挙げたグー監督。「ストーリーを通じて現代の町の変化をいかにとらえるかを考えるうちに、英題にもなっている『富春山居図(Dwelling in the Fuchun Mountains)』という絵巻物からヒントを得て、映画を絵巻物のように描くことを思いつきました」と振り返りながら、「ホウ・シャオシェン監督の作品は、詩や散文など中国の伝統的な文人の視点で物語が組み立てられていると考えています。私自身は、文人的な視点と絵画を融合した映画を撮りたいと思いました」と、あらためて本作に込めた思いを語った。

また、劇中の音楽を担当しているのは、中国のロックスター、ドウ・ウェイさんで、最近は伝統的な古典と現代文化を融合した新たな音楽を生み出しているそうで、グー監督がどのようにして古典を現代に落とし込もうかと苦慮していたときに、大きな示唆を与えてくれたという。

さらに、続編を想起させるような終わり方について問われると、グー監督は「この続編は必ず撮りたいと思っています」と力強く答え、次のように説明した。「最初からそういう構想だったわけではなく、撮影が進むうちに映画に対する考え方に変化が生まれ、このスタッフと一緒にこれからも映画と芸術を探求していきたいと考えるようになりました。10年で一つの作品として杭州の町の変化を描く構想もあり、名画『清明上河図』のように一つの長い絵巻物として見せることができればと思います。」

最後に、グー監督は、市山ディレクターに「野菜買いのおじさん」というニックネームを付けていたことを明かして、場内から笑いを誘った。毎日野菜を買い歩くおじさんのように、映画祭で黙々とスクリーンからスクリーンを渡り歩く姿が「超カワイイ」とグー監督から評された市山ディレクターは、「光栄です」と笑顔で返し、和やかな雰囲気の中でQ&Aが終了した。本作の続編はもちろんのこと、グー監督のさらなる飛躍に期待したい。

(文・海野 由子、写真・白畑留美)

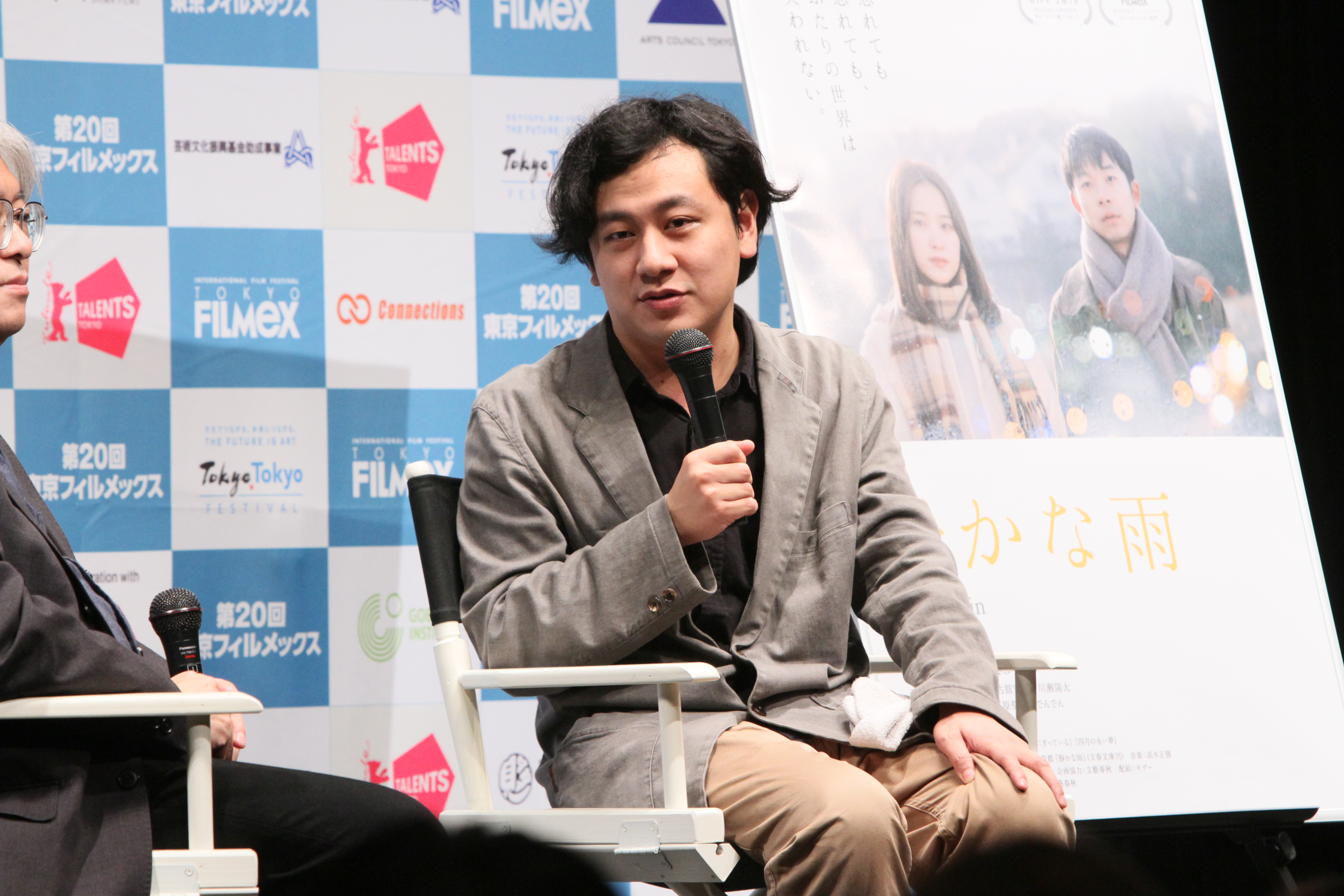

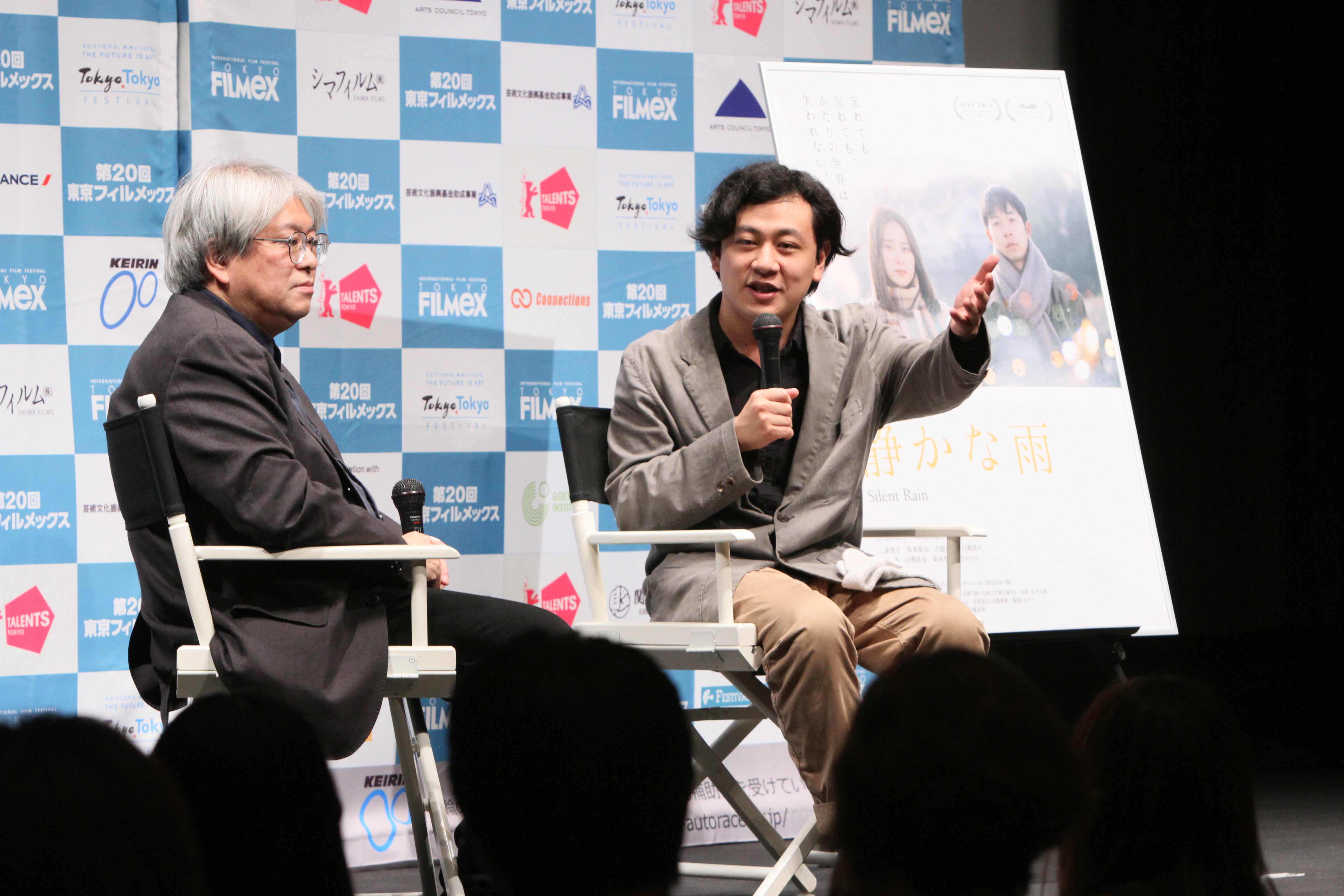

【レポート】『静かな雨』舞台挨拶、Q&A

11月24日(日)、コンペティション部門の『静かな雨』が有楽町朝日ホールにて上映された。宮下奈都の同名デビュー小説を、新鋭・中川龍太郎が監督を務め、映画化。本作は第23回釜山国際映画祭に正式招待され、ワールド・プレミアを飾った。

上映前舞台挨拶には、中川監督、行助役・仲野太賀、こよみ役・衛藤美彩、音楽を手がけた高木正勝が登壇。

仲野は『走れ、絶望に追いつかれない速さで』(16)に続いて、中川監督作品へ2度目の出演となる。仲野によれば、中川監督は「歩みをそろえて一緒に映画を作れる、数少ない同世代の仲間」。よりいっそうお互いを高めあい、刺激し合って作品をつくれる監督だと、今回あらためて思ったという。また、「主人公は観客が共感できる人間だというのが重要かなと、行助の感情に普遍的なものが宿るよう、心がけました」と語った。

衛藤は今年3月に乃木坂46を卒業、グループ在籍時に撮影した本作が、映画初出演および初主演作となる。どんな役柄かと訊かれ、観客へのネタバレを気づかって言葉に悩みながら、「すんなりと役に入れたのは、こよみさんのなかに自分に近い何かがあったからだと思いました」と振り返った。「たくさんリハーサルの時間をとってくださって、“衛藤さんらしさが出てほしい”と何度もおっしゃっていただいた。本当に助けられました」と、中川監督に感謝を伝えた。

高木は、これまでに細田守監督作品の音楽を手がけてきた。アニメーションの場合には絵コンテから劇判を制作するというが、本作では「届いた全編を観ながら、即興で弾いたものが最後まで残っているんです」と明かす。主演の2人とのセッションのようだったともコメントした。

中川監督は「原作のおとぎ話のような世界観を、現代を生きる若い世代にとっての寓話になるように映画化しました」と、本作のコンセプトについて語った。この上映がジャパン・プレミアである旨にも触れ、会場いっぱいに期待感がふくらむなか、上映がスタートした。

上映後にはQ&Aのため、中川監督が再び舞台上へ。

まずは本映画祭ディレクターの市山尚三が、企画についてたずねた。『四月の永い夢』(18)と現在公開中の『わたしは光をにぎっている』(19)を共同で作ったWIT STUDIOの和田プロデューサーから、2年ほど前、この原作を衛藤を主演に据えて映画化しないかというオファーがあったと中川監督は言う。「すぐに本を読んでみたのですが、うつくしい小説であると同時に、非常に抽象的な世界観を描いているので、映画でカタルシスをもって表現するのが難しいのではないかといちばんに感じました」と当初の不安を話す。「悩んだ末、塩谷大樹さんがカメラ、高木さんが音楽、そして太賀が主演をやってくれるという状況になってはじめて、映画化が可能なのではないかと思い、撮ることにしました」。

客席からは、「スタンダードサイズにした意図は?」という質問が寄せられた。中川監督はまず、足を引きずる行助を、希望を持ちづらい社会を生きていく自分たちの世代の象徴として描いたと説明。そして、「走るのも遠くに行くのも難しくて、視野が狭くなっている。その狭さを表現するために、このサイズを選択しました」と答えた。また、ラスト近くの、ドローンを使って撮影された壮大なカットに話は及ぶ。「あそこで行助には、自分とこよみさんだけではない大きい世界のつながり——街があって、その向こうには山があって、もっといえば大気や月、宇宙があって……という別の時間の存在に気づいてほしかった」。

さらに、原作との相違点についての質問がいくつか挙がった。「“静かな雨”にどんな意味づけをしたか」と訊かれ、中川監督は「原作では、外の世界への想像力、外の世界があるなかに自分たちの生活があることの象徴として描いていると理解しました」と答えた。しかし、作中で印象的な「雨が降っているのに、月が出ている」という描写は、原作にはないという。「原作から受け取ったものを表現するとき、“僕らの空間では雨が降っているけど、少し離れたところではきれいな満月が見えているかもしれない”という空間のズレ、時間の違いをあらわすために、思いつきました」と語った。

『静かな雨』は、2020年2月7日(金)より東京・シネマート新宿ほか、全国順次公開予定。

https://kiguu-shizukana-ame.com/

(文・樺沢優希、写真・王 宏斌、白畑留美、穴田香織、明田川志保)

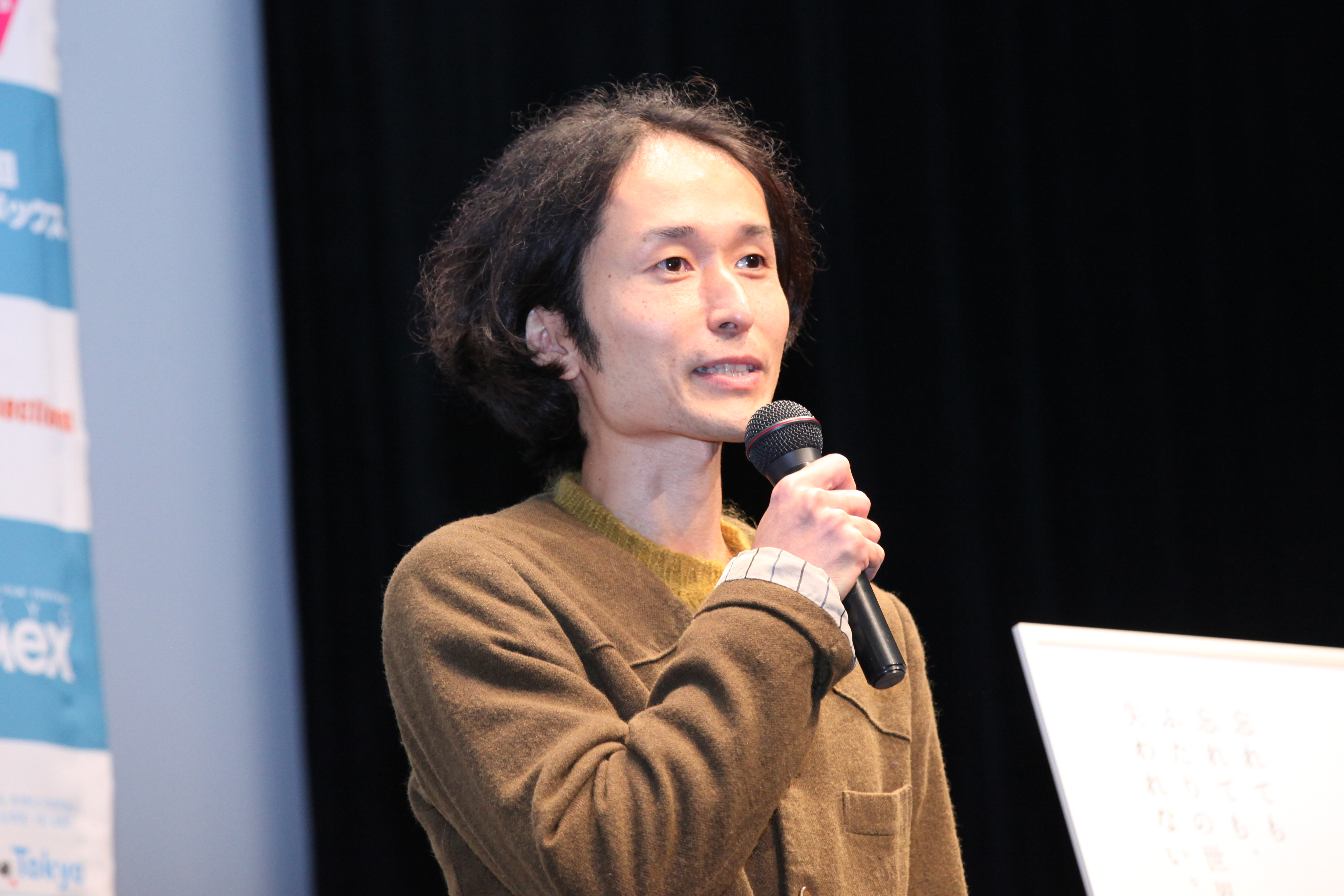

【レポート】「つつんで、ひらいて」広瀬奈々子監督Q&A

11月24日(日)、有楽町朝日ホールにてコンペティション作品『つつんで、ひらいて』が上映された。1万5000冊以上もの書籍の装幀を手掛ける、菊地信義さんを追ったドキュメンタリー。上映後のQ &Aには広瀬奈々子監督が登壇した。

昨年、長編監督デビュー作となる『夜明け』(’18)で、第19回東京フィルメックス・コンペティション部門に選出され、スペシャル・メンションを授与された広瀬監督。今年で2回目の参加となるが、「フィルメックスに来ると、ちょっと背筋が伸びます」と心境を述べた。

当初は、ドキュメンタリーをデビュー作にしようと考え、『夜明け』より前に本作を撮り始めていたという。制作の経緯を、市山尚三 東京フィルメックス・ディレクターより尋ねられると、1冊の本がきっかけになったと語った。

「私の父が装幀家で、11年ほど前に亡くなったのですが、改めて装幀はどういう仕事だったのかをふと知りたくなったのです。菊地さんのお名前は以前から知っていましたが、実家の本棚にあった菊地さんの著書『装幀談義』(筑摩書房)を読んで、初めて装幀の仕事を理解できました。それまでは、カバーをデザインする仕事、くらいの認識でしたが、本の中身を重層的に捉えてデザインし、様々な制約の中で行う仕事だと知って、興味が湧きました。何よりアーティストではなく、あくまで裏方に徹する職人的な姿勢に惹かれ、菊地さんにお会いしてみたいと思ったのです」

初めて菊地さんと会ったのは、映画にも登場する銀座の喫茶店「樹の花」。その時は、「僕は映像が嫌いなんです」と言い捨てられてしまったそう。ショックを受け、もうダメだと思った広瀬監督だが、1~2ヶ月後に再会した時の菊地さんの反応は全く違っていた。

「『いいこと思いついたんだよ』って言うんですよ。『僕の頭に小さなカメラを取りつけるのはどうか』って、言い出して。おかしな人だなぁと思いました。菊地さんには、そういう演出家の側面があるんです」

その一面は、撮影が始まってからも随所に現れた。

「私がこういうシーンを撮りたいとお願いしたら、『それは違うんじゃないか。もっと別のアイディアを考えてみてくれ』と言われてしまうことが多かった。この作品は、本当に菊地さんとの共作と言っていいと思います」

映画では、「仕事を少しずつフェードアウトさせていきたい」と語っていた菊地さんだが、映画完成後には、装幀者人生において、「第4期に入っている」と前向きな姿勢を見せていたという。

「銀座の事務所はたたみ、鎌倉のご自宅で作業されているのですが、これからはやりたいことしかやらないと。映画の宣伝活動でも非常に生き生きとしています。装幀という仕事が、しっかり世の中に認知してもらえるように、逆にこの映画が利用されているような印象も受けました」

観客からはまず、ナレーションは入れず、必要に応じてテロップで説明する方法を選んだ理由について問われた。

「本来であれば、自分の声も排除すべきかなとも思ったのですが、あえて菊地さんとの会話の中で見せていく作りにしたので、第三者を入れるのは考えにくかった。できるだけ、本を読んだときの読後感に近づけたかったので、ナレーションという選択肢は排除しました」と広瀬監督。

続いての質問は、紙を映像で表現する上での工夫を問うもの。広瀬監督は、「菊地さんが装幀をする上で、一番大切にしているのは手触り。それを映像で表現するのは難しいので、できるだけ五感に訴えるように気を配りました」と説明した。例えば、紙の音を入れたこともその一つ。物撮りはカメラマンに依頼したが、本にどのように照明を当てたら紙の質感や活版印刷の凹凸が出るか、時間をかけて慎重に検討したそうだ。

さらに、音へのこだわりについての質問も挙がった。

「今回は自主映画のような形で撮り始め、自分でカメラを回していたので、ほぼカメラマイクで録音しているんです。その限界もあって、ポスプロで懸命に整音しました。

音楽は、菊地さんがお好きなタンゴからイメージして、管楽器が合うんじゃないかと思いました。偶然、ライブでbiobiopatataの演奏を聞き、その手作り感が良くて、すぐに菊地さんの姿が目に浮かびました。それで、彼らにお願いするしかないと思ったのです」

観客の関心の高さを反映してか、次々と手が挙がったが、時間となり、質疑応答が終了。『つつんで、ひらいて』は、12月14日(土)よりシアター・イメージフォーラムほか全国で順次公開される。

(文・宇野由希子、写真・明田川志保、穴田香織、白畑留美、王 宏斌)

【レポート】「夢の裏側」Q&A

11月23日(土)、TOHOシネマズ日比谷スクリーン12にて特別招待作品『夢の裏側〜ドキュメンタリー・オン・シャドウ・プレイ』が上映された。オープニング作品『シャドウプレイ』の準備段階から中国上映までの期間、その制作過程を追ったドキュメンタリー。上映後のQ&Aには、マー・インリー監督が登壇した。

冒頭、市山尚三東京フィルメックス・ディレクターより、『夢の裏側』が2018年の台北金馬奨に続いて、世界で2回目の上映であることが紹介された。マー監督によれば、スタッフもまだ見ておらず、監督自身が台北金馬奨以来で本作を鑑賞したという。貴重な機会を得たことを知り、会場には感謝の雰囲気が広がった。

市山ディレクターから制作の経緯を尋ねられると、「過去にもロウ・イエ監督作品の制作過程は撮られているが、いわゆるメイキングであり、素材資料としてだった。4年前に本編である『シャドウプレイ』の制作に着手したときから、きちんとしたドキュメンタリー作品として作りたいという思いがあった」とマー監督は語った。

マー監督がドイツで映画制作について学び、自身の作品は1本を除きドキュメンタリー作品であることにも、今作をドキュメンタリーにした要因として触れていた。

会場には、『シャドウプレイ』から続けて鑑賞した観客も多かった様子で、両者を見比べた上での質問がいくつも出た。

客席からの最初の質問は、エディソン・チャン演じるアレックスが本編でほとんど写っていない理由について。マー監督によれば、ロウ監督は彼をよい役者だと評価しており、チャンも久しぶりの映画出演に意欲的で真面目に取り組んでいたという。「彼の役は本編でも重要な役だったが、検閲での要求により出演シーンは削除せざるを得なかった」と説明した。

続いて、「台北金馬奨での上映時と今回で内容に違いがあるか」という質問に対して、「結論部が違っている」とマー監督は語り、今回が完全版のワールドプレミアだったことが明らかになった。中国国内での上映については、「私自身はできるだけ多くの人に見てほしい。編集のし直しや修正の要求があるだろう」とのことで、公開できるかは未定だという。

さらに、『シャドウプレイ』の上映許可を得るまでに2年間かかったことを踏まえ、中国の検閲の実情について話が及んだ。マー監督は電影局に対する一連の手続きを説明した後で、「ロウ・イエ監督の作品は、メインストリームから外れているかもしれないし、内容に問題があるのかもしれない。映画言語が他の監督と違うのかもしれない。検閲は通りにくい」と話した。

最後も、『夢の裏側』に撮影していたシーンが『シャドウプレイ』で見覚えがないと指摘があり、マー監督は「自分の記憶違いでなければ」と断った上で、「完成時はそのシーンは入っていたが、その後の検閲で削除することになった」と説明した。

遅い時間にかかわらず、多くの観客が残ってのQ&Aも残念ながら時間切れとなった。今作の本編『シャドウプレイ』は2020年にアップリンクより配給予定。11月25日(月)には、有楽町朝日ホールにて、ロウ・イエ監督の『ふたりの人魚』が上映され、Q&Aにはロウ監督が登壇する。

(文・山口あんな、写真・明田川志保)

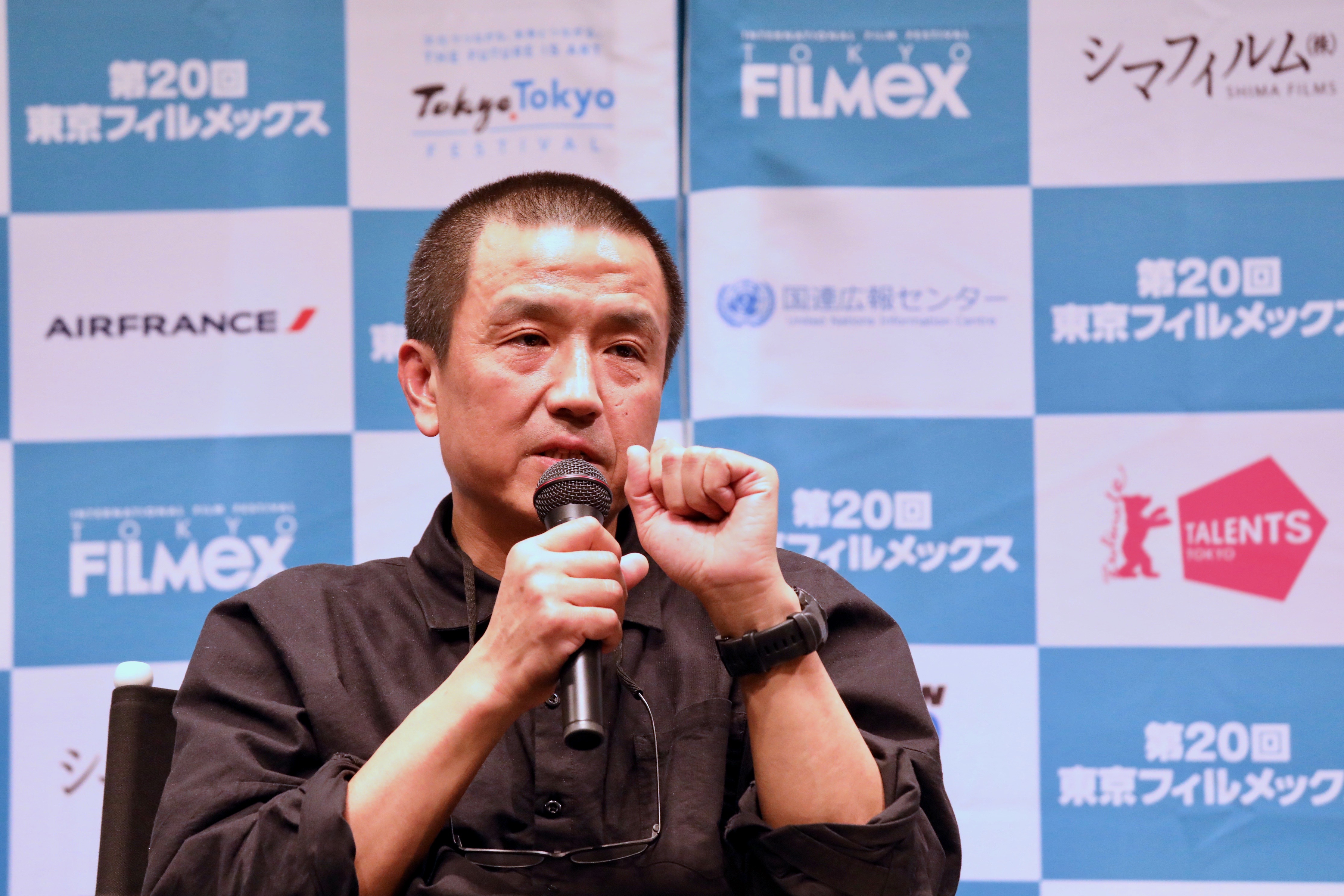

【レポート】ロウ・イエ監督『シャドウプレイ』Q&A

11月23日(土・祝)、有楽町朝日ホールにて、第20回東京フィルメックスのオープニング作品としてロウ・イエ監督の『シャドウプレイ』が上映された。本作は、都市再開発を巡る殺人事件の謎を追う1人の刑事と、5人の男女の愛と欲望が描かれるクライムサスペンスだ。中国、香港、台湾をまたぎながら、中国が辿った30年間の歴史を浮き彫りにする。上映後にはロウ・イエ監督が登壇し、「フィルメックスに戻ってくることができてとても嬉しいです」と挨拶。市山尚三東京フィルメックス・ディレクターも「第1回の最優秀作品賞を受賞した『ふたりの人魚』の監督であるロウ・イエさんを、第20回という節目の年のオープニングで迎えられることを、非常に嬉しく思っています」と述べ、会場はあたたかな拍手に包まれた。

2013年に広州市で実際に起きた汚職事件がもとになっている今作。その制作の背景を市山ディレクターに聞かれ、広州市内の真ん中にある「村」の存在が大きかったと話すロウ・イエ監督。「そこはビジネス街に囲まれた『村』で、空間的に非常に特別な場所でした。高層ビルが建っている中で昔のままの『村』が残っている。そんな珍しいロケーションから、『シャドウプレイ』を作る発想を得たんです。もしこの場所に出会わなかったら、この映画は撮らなかったと思いますね。すべての出発点は『村』ありきだったんです」と経緯を語ってくれた。

続いて観客から、「リアルな事実に基づいて作られた物語の中に、刑事ものや犯罪ものに見られるような派手な見せ場やアクションシーンをいくつか盛り込んだのは、監督自身そうしたエンターテインメント要素が好きだからか?」という質問が挙がった。「この物語は実際に起きた事件をベースにしていますが、人間関係の描き方はオリジナルで作り上げたものなんですね。先ほども話した『村』は非常に複雑な場所で。周辺との関係、政府との関係、実業家や官僚との関係、その他さまざまなことが入り乱れて、この『村』に凝縮されている。つまり『中国の生きた標本のような地区』でもあるんです。そこにジャンル映画の要素を持ち込むことによって、個人的なことが描けるかもしれないと思ったわけです。社会的な事件を背景としながらも、人と人との関係、なにより『人間』をしっかりと描くこと、それが僕の目標でした」と監督。

合わせてロケで「村」に行った時のことを回顧。「そこから周囲のビジネス街のオフィスまで、5分以内で歩き通せるんです。つまりその場所はその時間内で、30年前の中国から現在の中国までを一気に行き来できる。そのことに非常に不思議な感覚を覚えました。それで映画を通して、それぞれの時代のスピードと落差、そして異なる年代でありながらも同じ場所で物事が起きているという不思議な感じを表現したいと思いました。そのような場所に生きる人々への影響も非常に大きかったと思うので、その機微も描きたかったわけです」と振り返った。

質問は、劇中で効果的に使われる中国の流行歌「夜」と「一场游戏一场梦」のこと、もともとは曲名である「风中有朵雨做的云」をなぜ中国語の映画タイトルにしたのかまで及んだ。監督は中国の歌謡界に精通している質問者に驚きつつ、「映画のタイトルにした『风中有朵雨做的云(風のなかに雨でできた一片の雲)』とエンディング曲の『一场游戏一场梦(一夜のゲーム、一夜の夢)』、僕自身はどちらかというと後者の歌のほうが好きなんです。なのでそちらをタイトルにつけようと思ったんですが、国家電影局からそのタイトルはよくないと言われて、前者に変えたんです。ただしこれらの歌が映画の内容を決定的にするかというと、そうではないと思いますね。映画の内容と関係はあるけれども、映画自体さらに重要な意味を持っていると思います。それから『夜』と『一场游戏一场梦』はどちらも夢について歌っていて、素敵な曲です。暗闇の夢の中に帰っていくわけですが、劇中ではその夢は決して美しい夢ではなかったということですね」と説明した。

最後に全体の構成、とりわけ時間設計や撮影技法、編集について問われると、「できるだけドキュメンタリー風に撮りたかったので、手持ちカメラによる映像や監視カメラの映像を使いました。それらはいかにも今日らしい撮り方であると思います。また時空間の処理については、脚本段階では過去と現在を交互に語っていくという案でした。でも撮影の準備と同時進行で脚本を書いていったので、撮影時も編集時もどんどん変更を加えていきましたね」と話してくれた。まだまだ観客からの質問が飛び出しそうだったが、あっという間に時間は過ぎていき、大きな拍手を背に監督は会場を後にした。

『シャドウプレイ』は2020年2月にアップリンク配給で公開が決定している。ロウ・イエ監督の意欲作をぜひ堪能してほしい。

(文・福アニー、写真・白畑留美、明田川志保)

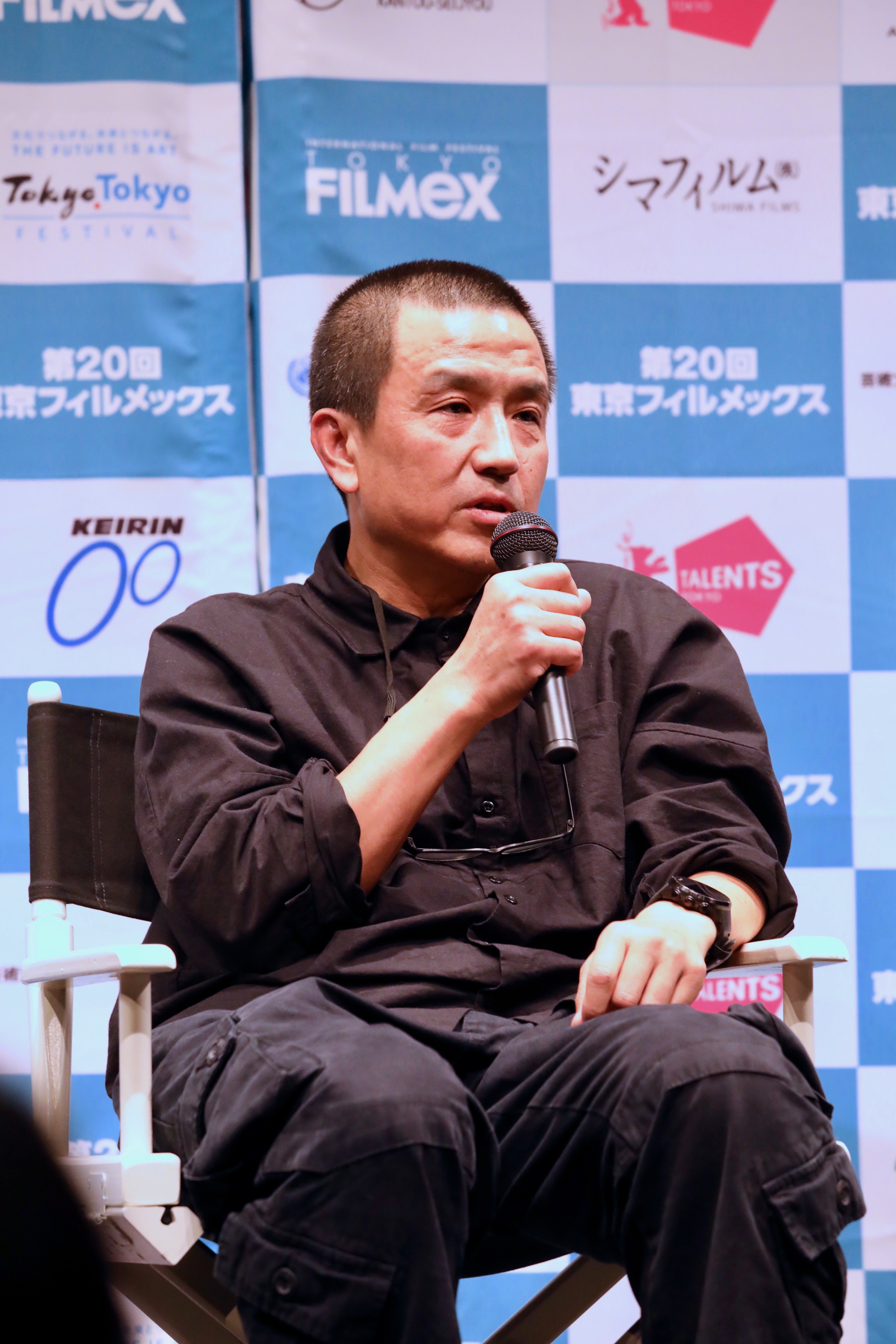

【レポート】開会式

第20回東京フィルメックス、開幕!

11月23日(土・祝)、有楽町朝日ホールにて、第20回東京フィルメックスの開会式が行われた。昨年の主力スポンサーだった木下グループによる支援がなくなり、一時期は開催が危ぶまれていたが、今年新たにシマフィルムの支援を得て開催する運びとなった。本映画祭を立ち上げ、今夏に映画の国際交流への功績を顕彰する第37回川喜多賞を受賞した、市山尚三東京フィルメックス・ディレクターが登壇。満席の観客を前に、「今回、本当に多大なご支援をみなさんにいただきました。とくに新しくスポンサーになっていただきましたシマフィルム様には、心から感謝申し上げたいと思います」と謝辞を述べた。

そしてもうひとつ伝えたいこととして、先日行われた第61期日本映画ペンクラブ総会で、東京フィルメックスが日本映画ペンクラブ賞を受賞したことを挙げた。第20回という区切りの年に、東京国際映画祭とは違うスタンスで、映画文化の振興と、映画を通じた国際交流に尽力してきたことに対して評価されたという。「これもひとえに、いつも支えていただいているスポンサーの方々、観客の方々によるものだと思います。ここで日本ペンクラブさん、支えていただいた方々に感謝申し上げたいと思います」と市山ディレクター。

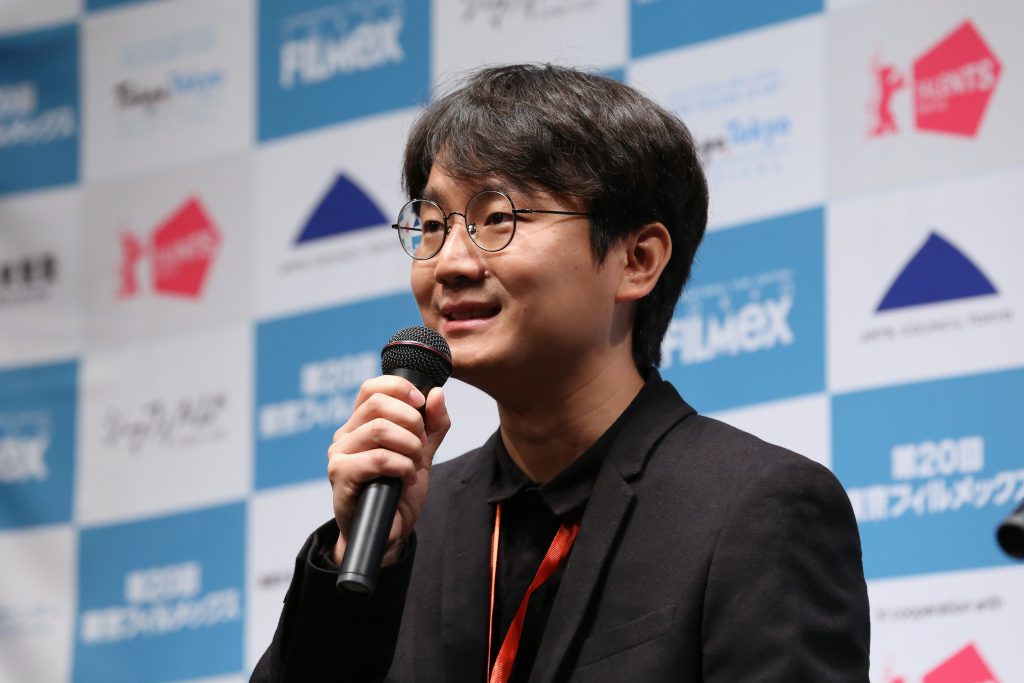

続いてコンペティション部門の審査員が紹介され、今年の特別招待作品『ある女優の不在』で主演した女優のベーナズ・ジャファリさん(イラン)、昨年のコンペ部門最優秀作品賞受賞の『アイカ』で主演した女優のサマル・イェスリャーモワさん(カザフスタン)、写真家の操上和美さん(日本)、深田晃司監督(日本)の4名が登壇。審査委員長を務める予定だったシュウ・ケイ監督(香港)が昨今の香港事情で急遽来日できなくなってしまったため、代わりに映画批評家で映画祭プログラマーのトニー・レインズさん(イギリス)の名前が呼ばれると、会場からはどよめきとさらに大きな拍手が。「本当に急だったんですが、一昨日お引き受けいただいて」と市山ディレクターが言うと、「フィルメックスを助けたい、市山さんの願いであれば喜んで、ということで参りました」とトニーさんも笑顔で応えた。

トニーさんは「審査員全員、ここにこうしていられることを本当に名誉に思います。市山さんにとってもフィルメックスにとっても激動の年だったと思いますが、そうしたチャレンジを受け止めて、乗り越えてこられた。今年のコンペはとても力強い作品が揃っているので、私たち審査員にとっても非常に難しい審査になるのではないかと思います」と意気込んだ。前回に審査委員長をしたときのオープニングでは安倍晋三首相にまつわるジョークを言って会場を沸かせていたが、今回は今朝ロンドンから着いたばかりで時差ボケがひどいため、クロージングにはいいジョークを飛ばしたい、とお茶目な一面ものぞかせた。

今年のコンペティション部門は、日本映画2作品を含む全10作品。最優秀作品賞と審査員特別賞などの審査結果は、11月30日(土)に行われる授賞式にて発表される。今回は阪本順治監督の特集上映や歴代受賞作投票で特に人気の高かった3作品を上映するほか、ロウ・イエ監督のオープニング作品からウェイン・ワン監督のクロージング作品まで揃う特別招待作品も。また、独立映画鍋との共催企画「映画の働き方改革」や一般公募批評の「振り返り合評会」など、多彩な関連イベントも組まれている。

個性豊かなプログラムで、アジアを中心とした新進映画の息吹が感じられる9日間。自分と世界を繋げてくれる「映画」、その未来への期待が膨らむ映画祭が、今年も開幕した。

(文・福アニー、写真・明田川志保、白畑留美)

【どなたでも参加できます!】第20回東京フィルメックス作品批評 振り返り合評会

昨年同様、第20回東京フィルメックスの上映作品を鑑賞後、書かれた批評を一般から公募します。映画祭の最終日には4回目として、ふりかえりを行い、講師から講評していただきます。優れた批評は、映画祭期間終了後に、公式サイトで公表し、批評について考える機会を広げることも目指します。

第4回「ふりかえりと合評会」

日時:12月1日(日)13:10-14:00

場所:有楽町朝日スクエア

登壇者:古賀重樹(日本経済新聞)、齋藤敦子(字幕翻訳家・映画評論家)

◎批評投稿規定

対象作品:第20回東京フィルメックス上映作品(部門は不問)

内容:日本語であれば批評の形式は自由です(複数の上映作品や、映画祭上映作品以外と関連させて批評してもかまいません)。

文字数:2,000字以内

執筆された批評のWord形式の原稿ファイル完成後、下記のフォームより必要情報をご入力下さい。

必要事項を記入の上、フォームを送信頂くと、原稿ファイルの提出アップロード先(dropbox)リンクが表示されます。

尚、提出された原稿の修正や変更・差替えはお受け出来かねますので、ご容赦ください。

————————

参加用フォームURL:https://questant.jp/q/filmex-critic2019

お問い合わせ先:info@filmex.jp

投稿締切:2019年11月28日(木)23:59

<「映画」の時間プラス>「夜明け」バリアフリー上映

第20回東京フィルメックス開催に先駆け、11月23日(土)ヒューマントラストシネマ有楽町にて「映画の時間プラス」が行われた。

今回の「映画の時間プラス」で上映されたのは、第19回東京フィルメックスのコンペティション部門でスペシャル・メンションを受賞した広瀬菜々子監督長編デビュー作の『夜明け』だ。今年は字幕に加えて、音声ガイドの導入も試みたバリアフリー上映を行った。

上映後は、広瀬菜々子監督と字幕担当の山上庄子さん(写真右から2人目)、また音声ガイド担当の松田高加子さん(写真右端)も登壇され、それぞれの思いを語った。

広瀬菜々子監督は「記念すべき第20回東京フィルメックス に『夜明け』を上映していただき、本当に嬉しく思っています」と述べ、市山ディレクターに「今回のバリアフリー上映の製作では、どのようなところに苦労されたか」と聞かれると「映画の本質に関わるとこを突きつけられる瞬間がたくさんあり、そこをどう伝えるかが難しくスタッフの方ともかなり議論を重ねました」と答え、それぞれの担当者もそれに大きく頷き、字幕を担当された山上さんは『夜明け』はまさにバリアフリー製作者にとって課題のような作品だったと述べた。

こうした字幕や音声ガイド製作には、必ずモニター検討会が設けられる。モニター検討会では、製作者のみならず障がいのある当事者や監督も参加し確認を行う。しかし、バリアフリー制作では監督が携わらないで制作を行う事もあると言う。しかし、今回のように監督と共に作り上げた作品には、「映画を楽しむ当事者への伝わりやすさだけでなく、その映画の持っている作品性にも踏み込んだ奥行きのある演出ができた」と山上さんは語った。

実際、字幕ではセリフに合わせて主人公の名前をただ表示するのではなく、そのシーンに合わせて表示名を変化させている場面がある。そして、それは当事者への説明ということだけではなく、確かに映画の作品性に合わせて行われた演出であると言えた。

観客からは、全体的にほぼ手持ちのカメラを使われていたことの理由を聞かれ、広瀬監督は「誰かがあたかも演者の後に付いて見ているようなカメラワークにすることで、演者さんの目線にも敏感になれるような表現を目指した」と語られた。そして、今回の音声ガイドでも、主人公が恐る恐る家の中を見渡すシーンなどでまさにこう言った“目線”の描写が細かくなされている。

観客から、音声ガイド制作にあたってもこのようなカメラワークや監督の意思を普段から意識されてつくるのかという質問が問われると、松田さんは「専門的には製作者の主観や監督の意志よりも、見えるままに伝えるということを大事にしている」と語り、今回はまさにそうした監督の意志とカメラワークとがマッチしていた作品であったために音声ガイドでもまるで主人公と一緒に辺りを見渡しているかのように表現したと語った。

映画のラストシーンについての感想で、不器用な青年の思い切った行動が覚悟のようにも見える一方で身勝手であるとも見受けられたという意見に対して監督は、「一人一人の人間が抱える大きな矛盾を思い切って描きたかった」と述べ、そうして映画を楽しむことによっって“問い”が生まれることが本来の映画の持っている豊かさではないかと語った。

広瀬菜々子監督の新作『つつんで、ひらいて』は12月14日イメージフォーラムにて上映。

『夜明け』にて、若者が他者の期待に応えようとする気持ちと自身の感情とのせめぎ合いを巧みに表現した広瀬監督が1万5000冊をデザインした装幀者、菊地信義を映したドキュメンタリー。

(文・柴垣萌子、写真・明田川志保)