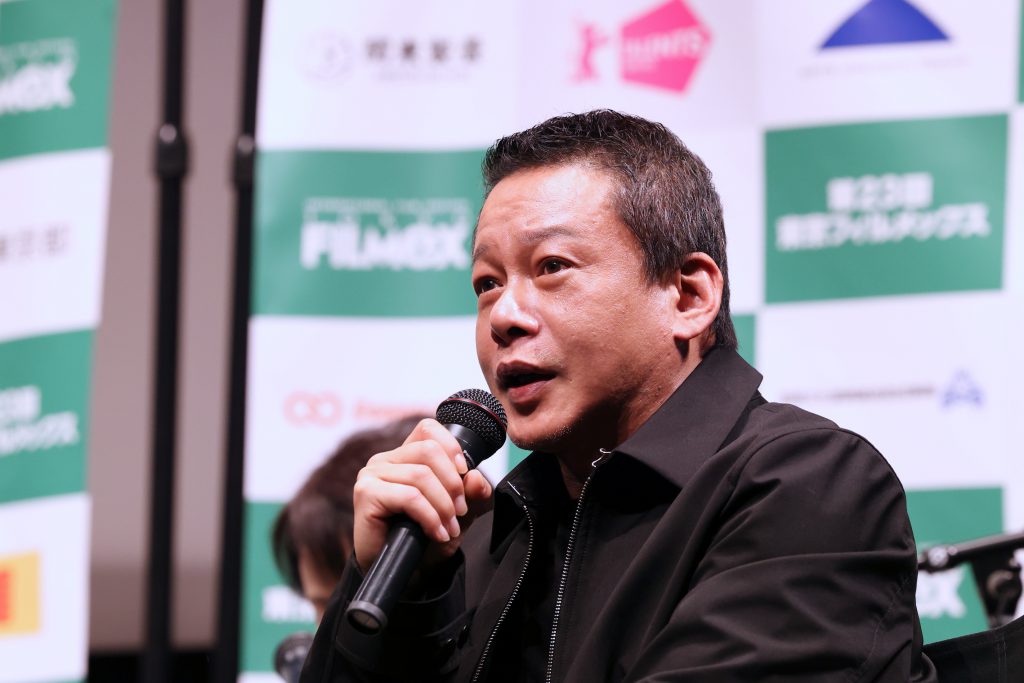

10月30日(日)、第23回東京フィルメックスと東京国際映画祭の共同企画「ツァイ・ミンリャン監督デビュー30周年記念特集」で、ツァイ監督の長編5作『ふたつの時、ふたりの時間』(2001年)が有楽町朝日ホールで上映された。台北とパリというふたつの都市を舞台に、男女の孤独や喪失からの再起を描いた作品。上映後にはツァイ監督と主演のリー・カンションさんが登壇し、観客からの質問に答えた。

ツァイ監督はまず、ふたつの都市を舞台とした物語を構想するに至った理由について、映画の資金がフランスの提供であること、フランス映画が大好きだということを挙げた。「資金を提供したスポンサーがいい方で、たった1ユーロでアジア地域の配給権を私に譲ってくれた」と意外なエピソードを披露。「これが契機になり、台湾で自分の映画の自主配給を始めました。それ以前の私の映画は評価が高くても興行的には全然ダメでしたが、自主配給を始めて10年余り、大当たりはしなくいが大コケもしない、そこそこの状況を続けて今日に至っています」と語った。

本作に出演するジャン=ピエール・レオーさんをツァイ監督が初めて知ったのは、20歳の時に見たフランス映画『大人は判ってくれない』(フランソワ・トリュフォー監督)。「映画の窓を開いてくれた、非常に影響を受けた作品。まるで自分の少年時代を見ているような不思議な感覚に陥った」と振り返る。

レオ―さんに出演交渉した際のエピソードも明かしてくれた。「ジャンの家の近所のカフェで待ち合わせたのですが、彼が勘違いして1時間早く来たため、会うことができなかった。カフェに到着した時には、彼が飲み終えたばかりのコーヒカップだけが残っていました」。この出来事は、今回の特集で上映する『ヴィザージュ』の劇中にも登場する。

本作は、ツァイ監督とリーさんの父親にも捧げられている。その背景についてツァイ監督は、「シャオカン(リーさん)は父親を亡くした後、いつも悲しげな顔をしていた。飛行機で隣の席に乗っていたとき、彼を揺り動かして起こし、『お父さんについての映画を撮ろう』と提案したんです。その時、自分の父を亡くした時のことを思い出した。父親を亡くす恐怖は、子どもの頃に戻ったような感覚でした。当時父親がいた部屋で眠ったが、父親の亡霊に会うのが怖くて真夜中にトイレに行けなかった。亡霊は生きている自分と大きな距離があり、見知らぬ人のように感じた。このような出来事がもとにあり、この映画を撮った。」と説明した。

撮影の舞台となったのは、リーさんの実家。「青春神話」や「河」、「ヴィサージュ」の台北パートもここで撮られたという。リーさんは「移動の手間が省けて楽でしたよ」と明かし会場の笑いを誘った。「実はパリでの撮影に参加することも心待ちにしていました。実際にはパリでのシーンがなく残念でしたが、クランクアップ後にパリに行けて良かったです」と笑った。

さらに、話題は撮影方法や照明へのこだわりに移った。カメラをあまり動かさない理由についてツァイ監督は、「撮影監督(ブノワ・ドゥローム)は移動撮影の名手でしたが、これは死についての映画なので、重く沈んだ雰囲気を出したくて、『カメラを動かさないでほしい』とお願いした」と説明。「彼は面白い人で、自然光ではなく作り込んだ照明で撮りたいと逆に提案してくれた。シーンごとにすごく手の込んだ撮影になり大変でしたが、彼は『今までの映画では、シーンではなく台詞を撮ってきたような気がする』と、この仕事をすごく気に入ってくれた。私自身も、この作品以降はカメラを動かさずに撮るようになりました」

ユーモアを交えつつ、丁寧に一つ一つの質問に答えてくれたお二人。観客からしばしば笑いが起こり、会場は終始和やかな雰囲気に包まれていた。

文・塩田衣織

写真・明田川志保