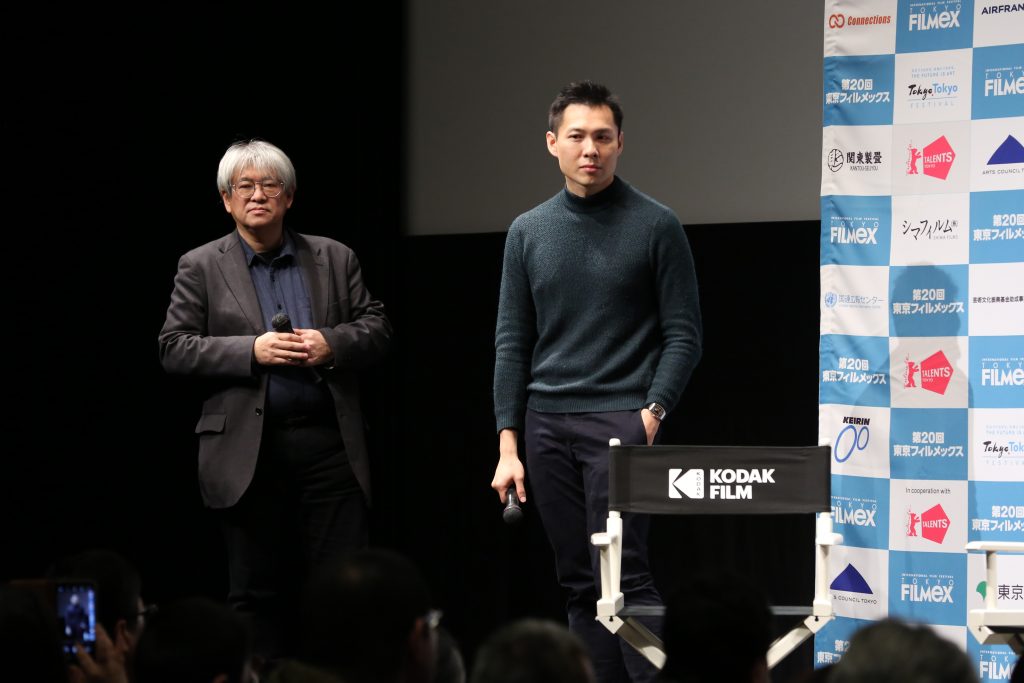

11月28日(木)、有楽町朝日ホールでコンペティション作品『昨夜、あなたが微笑んでいた』が上映された。本作は、カンボジアの首都プノンペンにある集合住宅「ホワイト・ビルディング」が、1963年の建造から半世紀を経た2017年に取り壊されていく様子と、そこに暮らす人々の最後の日々を追ったドキュメンタリーである。上映後には、ニアン・カヴィッチ監督と編集を担当したフェリックス・レームさんがQ&Aに登壇。客席からの質問に答える形で、制作の舞台裏を語ってくれた。

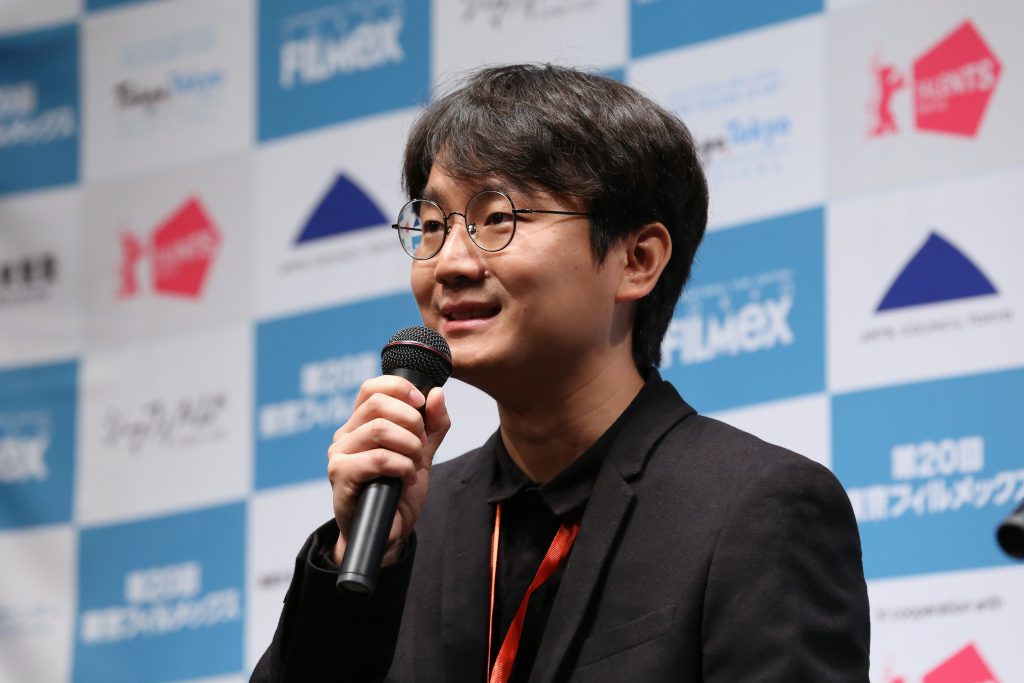

壇上に姿を現したカヴィッチ監督は、まず本作誕生の経緯を明かしてくれた。元々はドキュメンタリーを製作するつもりではなく、2016年に自身が生まれ育ったホワイト・ビルディングを題材にした劇映画を企画していた。ところがその後、政府が取り壊す計画を発表。そこで「人々が荷造りをして退去していき、建物が取り壊されるまで、すべての瞬間を記録してみようと考えました」。

これと並行して、予定していた劇映画の製作も進めるが、そちらは準備に時間を要した。そのため、フラストレーションがたまったこともあり、プロデューサーに「撮影した映像を何かに活用できないか」と相談。また、東京フィルメックスの関連事業「タレンツ・トーキョー」などのワークショップに参加して、撮影した映像を披露したところ、「ドキュメンタリーにしないのか」と聞かれることもあったという。

こういったことが本作の誕生に結びついたことから、カヴィッチ監督は「劇映画の製作に時間がかかりすぎることが、ドキュメンタリー製作の後押しになったのかも」と振り返った。また、予定していた劇映画の方も無事に撮影が終わり、これからレームさんと一緒に編集作業に入る予定だという。

続いて、話題は撮影した映像を1本の映画にまとめる編集作業に移る。当初は、カヴィッチ監督が自分で撮影した50時間ほどの映像を元に、自ら編集に着手したものの、「全て同じように見え、違いが見えなくなった」。そこでプロデューサーに相談したところ、「カンボジア人以外の人に編集をお願いしてみたら」とアドバイスを受けたことで、レームさんに編集を依頼することになったという。

この言葉を受けてレームさんは、カヴィッチ監督から依頼を受けた時のことをまず振り返ってくれた。

「最初は、いくつかのシーンを編集してみてくれないかと言われましたが、それでは意味がないと思い、一緒に映像を見て、話し合おうと提案しました」。

カヴィッチ監督によれば、撮影時は荷造りをして退去していく人々や、カメラの前で話をする人々の姿を記録することだけを考えていたため、ストーリーは特に決めていなかったとのこと。だが、映像を見ながらレームさんと話し合う中で、「記録の映画にする」という方針が決定したのだという。

映像を見たときの印象を「フレームの取り方や長回しの多用が印象的で、静けさや哀愁のようなものを感じました」と振り返ったレームさん。そこで、最初の編集では、監督のこだわりを尊重し、長回しの映像を多く取り入れてみた。ところが、それを見た人から、「建物(ホワイト・ビルディング)がなくなる理由がわからない」などの指摘を受けたため、監督のこだわりと観客に物語を伝えるバランスを意識して、さらに編集を進めたとのこと。

このほか、自身のこれまでの映画制作のキャリアやカンボジアにおける歴史的建造物保存の現状など、様々な質問に丁寧に応じてくれたカヴィッチ監督。「影響を受けた映画監督は?」との質問には、「気に入れば、なんでも見ます」と答えながらも、アピチャッポン・ウィーラセタクン、ホウ・シャオシェン、小津安二郎、アッバス・キアロスタミといった名前を挙げ、アジアの作家に強く影響を受けている様子が伺えた。

(文・井上健一、写真・白畑留美)

ニュース/デイリーニュース

【レポート】トーク「審査員サマル・イェスリャーモワさんに聞く」

第20回東京フィルメックスの特別企画とて、トークイベント「昨年度最優秀作品『アイカ』主演女優、サマル・イェスリャーモワに聞く。」が行われた。

サマル・イェスリャーモワさんは、第19回東京フィルメックス最優秀作品『アイカ』の主演女優であり、昨年のカンヌ映画祭で主演女優賞を受賞した。そして、今年第20回フィルメックスには審査員として来日。

『アイカ』は、キルギス人であるアイカが大雪の舞うモスクワで過酷な不法移民としての生活が厳しく描かれた、セルゲイ・ドヴォルツェヴォイ監督作品である。ドヴォルツェヴォイ監督とは、『アイカ』の前作でカンヌ映画祭「ある視点」賞を受賞、東京国際映画祭でもグランプリを受賞した『トルパン』でもタッグを組み、ドヴォルツェヴォイ監督10年ぶりとなった新作『アイカ』でもサマルさんが主演のアイカ役を務めた。

サマルさんは、「こんにちは(日本語)。日本に来れてとても嬉しいです。以前も『トルパン』が東京国際映画祭に出展した際に一度来日させていただきましたが、今回市山さんにお招きいただき、第20回東京フィルメックスの審査員として招待していただいたことをとても光栄に思っています」と挨拶された。

『トルパン』からサマルさんと日本との縁が続いており、2020年に劇場公開が決まった新作『オルジャスの白い馬』は、カザフスタンと日本の合作映画であり、森山未來とのダブル主演が話題となっている。

市山ディレクターは、第19回東京フィルメックスに来日されたドヴォルツェヴォイ監督とお話した時に『アイカ』が数年に渡って撮影されたと聞いて驚いたとし「実際どれくらいの期間にどのように撮影されたのか」を問うと、イェスリャーモワさんは「『アイカ』は6年という歳月がかけられています。しかし、映画の中での時間軸が出産直後の女性のとても短い期間となっているので、撮影の際に毎回その状態に戻らなければならなかった」と答えた。

実際、撮影の際にサマルさんは出産後の女性の身体を演じるために錘をつけて雪の中を走ったり、わざと疲れるように運動してから撮影に挑んだ。「疲れ過ぎても演技に支障が出てしまうので、そのバランスを取るのが難しかった」と語った。

長期間の撮影になった理由としてドヴォルツェヴォイ監督の映画の中での天候に対するこだわりがあったことも語り、毎年冬の大雪の日を狙って撮影されていたことを説明した。

また、もう一つの理由として、『アイカ』の時代設定が1990年代であり、旧ソ連が崩壊したロシアに周辺から逃げてきた不法滞在者を描いた作品であることにもこだわった。ドヴォルツェヴォイ監督は撮影の中で出てくるサマルさん以外の不法滞在者役を本当の不法滞在者に依頼していたという。

「彼らは本当の不法滞在者であったため、撮影中に警察に捕まってしまったり、仕事がなくなり国へ帰ってしまったりすることがありました。そうした理由からカットせざるを得なくなったシーンを役者を変えてもう一度取り直すこともあったのです」とサマルさんは明かした。

こうした過酷な撮影があったからこそ、臨場感溢れる作品が生まれたのだと市山ディレクターは述べた。

観客からは絶賛のコメントと共に、「ラストシーンでアイカが赤ちゃんをどうするかといった究極の選択を迫られるような難しいシーンが沢山ある中で女優として演じたサマルさんはどのような思いで演じられていたか」と問われると、「アイカはたしかに望んで母親となったわけではなかったが、ラストシーンによってアイカと赤ちゃんの絆はまた結ばれることになったというのが監督の考えでした。多くの恵まれない女性たちが不幸の中、子を捨てなければいけないという現実がある中で、それでも人間の心を忘れないということが大切なのだということをアイカを演じながら学びました」と語った。

2020年上映される新作『アルジャスの白い馬』は、『トルパン』でドヴォルツェヴォイ監督の助監督を務めていたエルラン・ヌルムハンベトフが監督を務めている。

市山ディレクターから主演に選ばれた時のことを聞かれるとサマルさんは、「エルランさんからは『アイカ』の撮影中の時から『オルジャスの白い馬』の主演はサマルさん以外いないから出て欲しいと言われていました。そして、去年のカンヌ国際映画祭で実際にお話しし出演を決めました」と当時のことを語った。また、「『アイカ』とは異なり、『オルジャスの白い馬』はプロフェッショナルな俳優たちと共演しました。中でも全編をカザフ語で演じた森山未來さんとの演技には驚き、感動しました」と語った。

限られた時間の中、濃厚なトークイベントとなった等イベントは、会場に訪れた人々に惜しまれながらも大きな拍手で幕を閉じた。

『オルジャスの白い馬』は、韓国の第24回釜山国際映画祭オープニング作品としても上映された。

日本では2020年1月18日(土)より、新宿シネマカリテほか全国ロードショーが決定。

(文・柴垣萌子、写真・明田川志保)

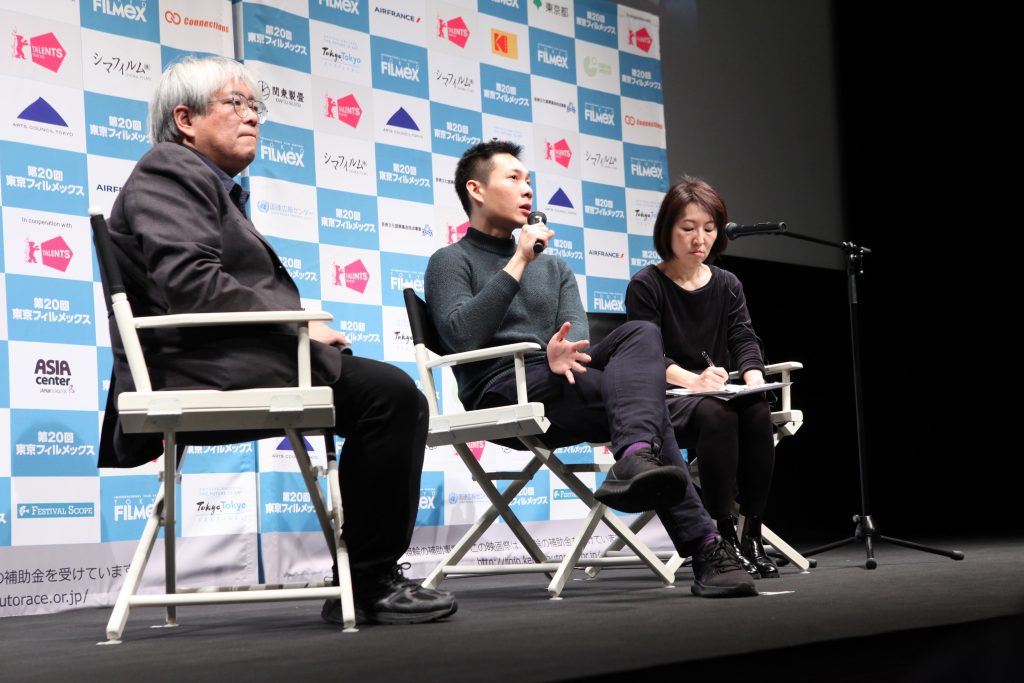

【レポート】『熱帯雨』アンソニー・チェン監督Q&A

11月27日(水)、有楽町朝日ホールにてコンペティション作品『熱帯雨』が上映された。男子中学生と担任の女性教師の繊細な心の揺れを描いた。上映後のQ &Aには、アンソニー・チェン監督が登壇した。

チェン監督は、2010年に東京フィルメックスの映画人材育成事業「ネクスト・マスターズ・トーキョー」(現タレンツ・トーキョー)に参加している。2013年の第14回東京フィルメックスでは、長編デビュー作『イロイロ ぬくもりの記憶』で観客賞を受賞した。登壇したチェン監督は、「来日した当時を懐かしく思い出しました」と挨拶した。

場内には大勢の観客が詰め掛け、6年ぶりの新作となった本作への期待の高さが伺えた。早速、質疑応答へ。最初の質問は、主演2人に前作と同じキャストを起用した理由について。

チェン監督は、「むしろ、2人以外の役者を探していて、1年半を無駄にしたとも言えます。前作と同じように、主人公の少年には素人をキャスティングしたいと考えていました」と明かした。何百人もの中学生に会い、8ヶ月にわたって毎週ワークショップを行ったが、納得する子は見つからなかった。ある時、チェン監督はシンガポールのTV局のインスタグラムで、学園ドラマに出演している少年を見つけた。プロデューサーに「この子の感じ、いいよね」と伝え、リサーチしたところ、なんとコー・ジャールーさんだと分かった。前作では11才だったので、成長したコーさんに監督も気付かなかったのだという。数ヶ月のワークショップを経て、やはり中学生役はコーさんに決定した。

その時点で、前作で母親役だったヨー・ヤンヤンさんは起用しないと決めていた。しかし、シンガポール、マレーシアで役者を探したものの、適任者が見つからない。もうすぐ撮影が始まるという段階になって、ヨーさんに「適任だと思うから、脚本を読んでみて」と伝えたという。ヨーさんにいくつかのシーンを演じてもらい、最終決定した。

劇中、コーさんは見事な武術太極拳を披露する。チェン監督は、「この設定は、コー・ジャールーに合わせて脚本を変えた部分です」と説明した。コーさんは6才の頃から、武術太極拳の競技大会に出ていたという。しかし、数年前に辞めていたため、少し体重が増えていた。そこで、チェン監督はコーさんに2つの課題を出した。「1.痩せる」「2.コーチの特訓を受ける」。指導は、シンガポールの代表チームのコーチに依頼し、金メダルを獲ってもおかしくないレベルに鍛えてもらった。特訓は、6-8ヶ月にわたり、週3-4日のペースで行われたという。

続いて、演出の工夫について問われた。

「予算や撮影日数が限られているので、時系列で撮るのは無理でした。それに、シンガポールは制約が多いので、撮影自体がなかなか難しいのです」と言い、前作と同様に、入念にリハーサルを重ねたことがその秘訣だと語った。

また、コーさんについて、「才能があり、何でもできてしまう器用さがあるからか、少し怠慢なところがあって、彼が唯一、撮影の現場に脚本を持って来ない俳優でした。でも、彼が唯一、台詞を忘れない俳優なんです」と明かした。

ヨーさん演じるリンは、半身麻痺の義理の父の介護をしている。義理の父を演じたのは、実際に障害を持つ方かとの質問に、チェン監督は「ヤン・シービンさんは、舞台で1960年代から活躍する俳優で、現在でも年間3-4作品は出演しています。71才ですが、いたって健康です。彼には撮影前に病院で過ごしてもらい、半身麻痺の高齢者の動作を観察してもらいました」と語った。

また、主人公をマレーシア出身の中国語教師という設定にしたのは、マレーシア出身のヨーさんに合わせたのか、との質問に、「あまり知られていませんが、シンガポールの中国語教師の半数以上はマレーシア人なんです」とチェン監督。「シンガポールでは、法的な手続きから友人・家族との会話にいたるまで、英語が多用されています。7割以上が中華系ですが、中国語のレベルは低く、マレーシアや中国などから教師を“輸入”しなくてはなりません」と作品の背景を説明した。

まだ多くの手が挙がっていたが、ここで質疑応答が終了。最後に客席と一緒に記念写真を撮るなど、チェン監督もひさしぶりの登壇を楽しんだようだった。

(文・宇野由希子/写真・明田川志保、白畑留美)

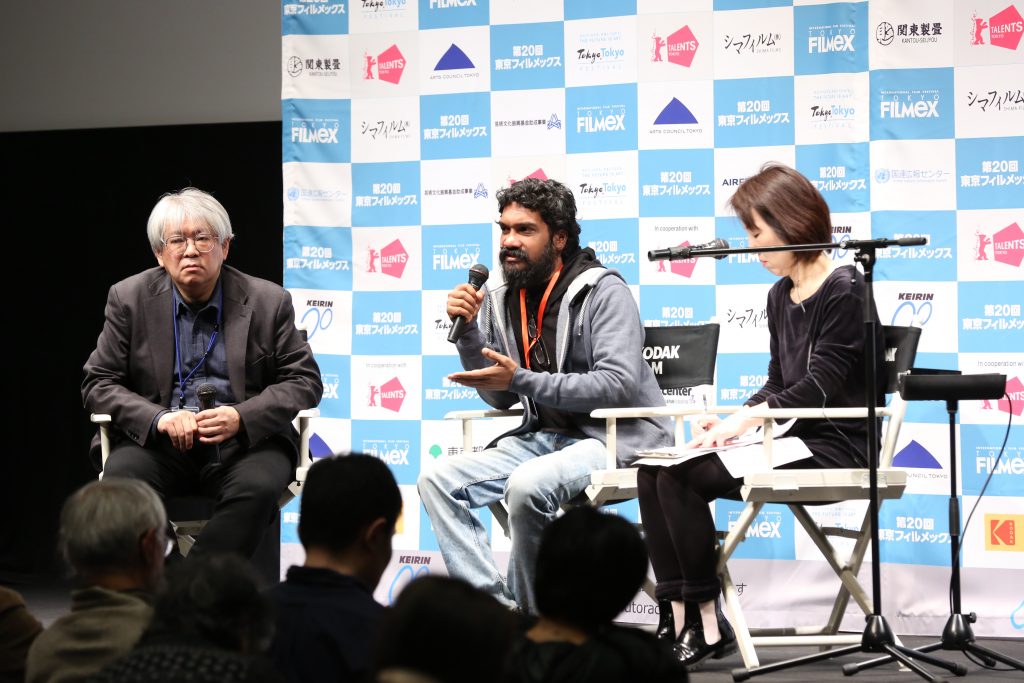

【レポート】「水の影」サナル・クマール・シャシダラン監督Q&A

11月27日(水)、コンペティション部門の『水の影』が、有楽町ホールにて上映された。

『水の影』は、インドのサナル・クマール・シャシダランによる監督第4作にあたる。女子学生ジャナキ、ボーイフレンド、ボスと呼ばれる男の3人の小さな旅の途中、彼女の身に突如降りかかる恐怖を克明に描いた。インドにあふれる女性への暴力を主題とし、全編に緊張の糸が張り詰めている作品だ。

上映後、シャシダラン監督がQ&Aに登壇した。

まずは本映画祭のディレクター・市山尚三が、本作の元になった実際に起こった事件についてたずねた。1996年のインドで、16歳の少女がボーイフレンドと外出した末に、40人の男性にレイプをされた。シャシダラン監督は、その事件を長いあいだ気にかけ、本作の製作に至ったという。

観客から「犬がカメラを見る瞬間や、立ち込めていた霧が急に晴れてさし込むヘッドライトの光。絶妙なタイミングはどう演出しているのか?」という質問が。「結局、幸運に恵まれるかどうかですね」と、てらいなく答えるシャシダラン監督。

続けて、「映画を作っているというよりは、起こる出来事をそのまま捉えています。映画を作っているのは私ではなく、自分は単なる道具にすぎない。そう思わせられるようなことを、たくさんはらんでいるのが映画づくりですね」と付け加えた。

次に、本作の後半におけるジャナキの行動についての質問が挙がった。「ジャナキはレイプされたにもかかわらず、ボーイフレンドの手は振り払い、逃げずにボスについて行くのはなぜか?」

シャシダラン監督は、本作の冒頭、祖母から孫娘への語りを思い起こしてほしいという。「男性が女性の宝物を奪い取る」という、本作を要約したような内容だった。

「多くの文化では、“女性は男性のために存在する”という見方があります。同時に、薄れつつある思想ではありますが、いまだ処女性が重要視されます。ジャナキも処女を失うと終わりだと思わされていて、それを奪った男性にとらわれてしまうんです」と、ジャナキの行動について説明する。

また、インドでは一度性犯罪の被害者になると、もう選択肢がないとも。「ゴミとして扱われる。だから、ジャナキが自分の育った村に帰って何事もなかったように生活するというのはありえません」と、悲しい現実を口にした。

ジャナキはまだ14〜15歳という設定だそう。「まだ自分の頭の中でレイプされたことを処理できず、解決策を見つけられない。もともとジャナキにとって結婚とは、親が勝手に相手を決めて、本人の意思を尊重せずに決めるもの。だから、彼女はボスに従って結婚することしか浮かばないわけですね」。

最後に、インドには、レイプ被害者と結婚すれば加害者は罪に問われないという奇妙な法律があるという。シャシダラン監督は、「もしこれが殺人や他の犯罪だったら? そんな人と一生の伴侶になれるでしょうか」と客席へ投げかける。しかし、レイプ犯だと問題ないとみなされ、家庭を築く。「そうした理由で、結婚後のレイプなどのドメスティックバイオレンスが続いてしまうんです」と負の連鎖を嘆いた。

シャシダラン監督は、終始にこやかかつ真摯に、センシティブだが議論すべき問題について観客と対話を試みていた。

「水の影」は11月28日(木)21:15よりTOHOシネマズ日比谷スクリーン12で上映されます。

(文・樺沢優希、写真・穴田香織、白畑留美)

【レポート】「鉄拳」阪本順治監督Q&A

今年でデビュー30周年を迎える阪本順治監督。第20回東京フィルメックスにて特集上映を行った。11/27(水)第一回目に上映された『鉄拳』は、これまで26本の長編作を撮ってきた監督の2作目となる。

上映後には、市山ディレクターそして阪本順治監督も登壇。客席から温かい拍手が送られた。

阪本監督は、1989年『どついたるねん』で衝撃のデビュー。移動式映画館「シネマプラセット」での劇場公開も話題となり華々しいデビューを飾った。そして翌年の1990年に発表した作品が『鉄拳』だ。

大スター菅原文太を主演に全国一斉上映ということも話題になった今作。

市山ディレクターは、「『鉄拳』はどこかで必ず紹介したいと思っていた作品」とし、今回の東京フィルメックスでの上映実現を喜んだ。

デビュー作である『どついたるねん』と『鉄拳』は、ボクシングを題材に作られた映画であるという共通点を持っている。しかし、題材は同じであってもその両者に両者の面白さがあり、そして全く違う映画となっている。

このことを踏まえながら市山ディレクターが、「どういった経緯で2作目に取り組まれたのか」と問うと、阪本監督から「最初はおじいちゃんのハードボイルド映画といった全く別の企画を立てていた」という意外な答えが返ってきた。しかし、プロデューサー荒戸源次郎さんからボクシング映画を2回続けて撮った監督は世界で一人もいないと言われ、もう一度ボクシングで映画を撮ることに決めたと語った。

阪本監督は、「『どついたるねん』は、ルールに基づいて戦いを行うスポーツとしての面の強いボクシング映画であったが、2本連続やるとなった時、今度はリングの外に出で戦うシーンを撮りたいと考えた」と語った。

客席からの質問では、イランの映画監督であるアミール・ナデリ監督が真っ先に手を挙げ、「映画内ではコメディーとシリアスの要素が入り混じっていたが、脚本段階でどのようにその2つを組み込んでいったのか」と質問された。阪本監督は、「ユーモアがあるからこそある種の緊迫感が生まれるのではないか」と答え、「当時そうした緊迫した場面と映画的ユーモアの両方に興味のあった自分にはどちらか一方に偏った映画を作るのは難しかった」と語った。

また、客席から「今の阪本監督から見て、初期の作品はどのような作品か」と問われると、「当時は今にはない暴力衝動があった。自分の中に蓄積されてしまったそれをある種映画の中で解消していくような作業だった」と阪本監督は語った。

しかし、だからといってヤクザや警察と戦う映画を作ることには違和感があったとし、ずっと戦う敵を探していたと言う。

「ボクシングは憎悪のない戦いだが、アクションとして撮ることができる。そして2作目の『鉄拳』では、敵をヘイト集団とすることで小さな社会で起こりうる事件性をもたせたかった」と阪本監督は答えた。

しかし、一方で自身の暴力性とは反対にユーモアや空想性なども自身の大事な側面であると語り、そうした側面もあったからこそ映画を作り続けることが出来たのではないかと答えた。

「ヘイト集団のモデルとなったものはあるのか」という質問には、様々な要因があるとしながらも一つに自身の身体コンプレックスや幼少期での体験などを挙げた。そうした違和感は当時の健康ブームなどへの違和感に繋がり、ああ言った排他的な集団が出来上がったと語った。

『鉄拳』は、緊迫したアクションシーンがとても印象的だが実際に敵のヘイト集団にはプロの格闘家を6人起用して行い、俳優たちは本当に痛い思いをして撮影していたと語った。

阪本監督は、「今はもうあんなことは出来ないだろう」と少し微笑みながらも「本物を作るんだという気持ちで取り組まれていた」と当時の映画に対する覚悟を明かした。

今回の特集上映一回となった『鉄拳』は、ユーモアとシリアス、暴力性と空想性というような一件対立する側面を両方持ち合わせた作品であり、そこから続いていく阪本監督作品の振れ幅の多さが存分に現れた作品であった。

特集上映第2回目は『ビリケン』11月29日(金)10時から上映。

第3回『KT』は11月30日(土)10時から。4回目の『この世の外へ クラブ進駐軍』は11月30日(土)、13時30分より上映。

(文・柴垣萌子、写真・白畑留美、明田川志保)

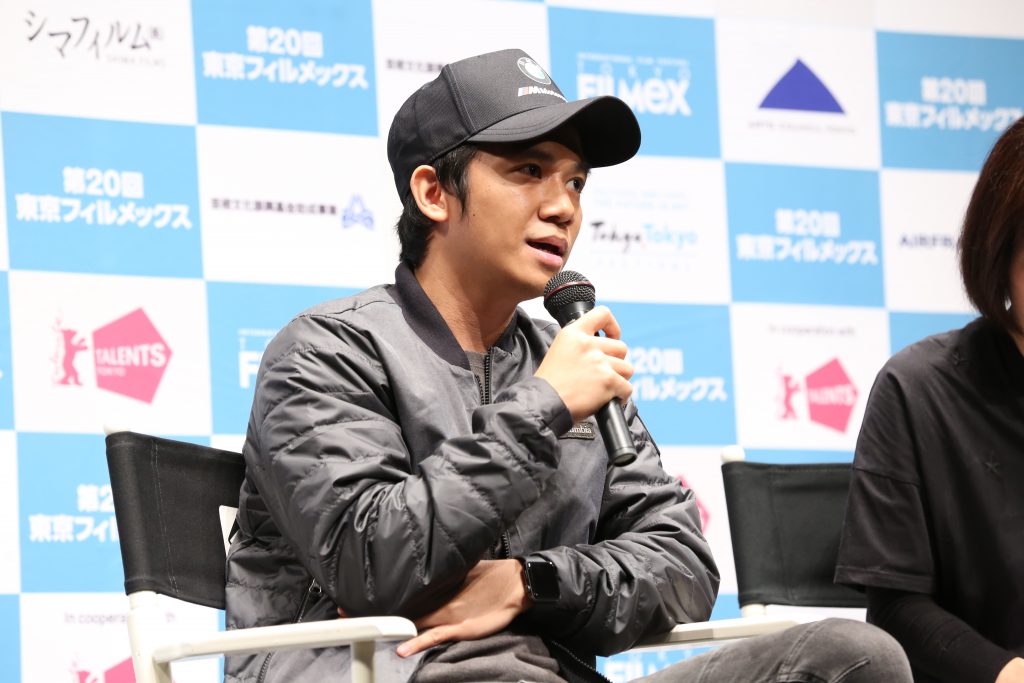

【レポート】『気球』ジンパさんQ&A

11月26日(火)、有楽町朝日ホールにて、コンペティション作品『気球』が上映された。チベットの草原で3人の息子たちと暮らす夫婦の生活と葛藤を描いた。上映後のQ &Aには、主演俳優のジンパさんが登壇した。

ジンパさんは、ペマツェテン監督の前作『轢き殺された羊』(第19回東京フィルメックスで審査員特別賞を受賞)でも、主演を務めた。今回が初めての来日となる。

最初に、市山尚三 東京フィルメックス・ディレクターが、客席に向けて「『轢き殺された羊』を観た方はどれ位いらっしゃいますか?」と尋ねると、ほとんどの人の手が挙がっていた。

ジンパさんは俳優になる以前、詩や文学の創作、教員、政府の仕事などを経験。2011年に初めて短編映画に出演し、2014年から本格的に俳優の道に進んだ。同年、北京でペマツェテン監督と初めて出会い、2017年に『轢き殺された羊』を、2018年に『気球』を撮影し、共に作り上げてきた。

「ペマツェテン監督は、私にとって様々なことを教えてくれる先生であり、友人です」とジンパさん。

続いて、客席との質疑応答に移った。劇中、暴れる羊を捕まえる場面が登場するが、その技術をどのように身につけたかという観客からの質問に、ジンパさんは「放牧を行う地域で育ったので、羊の扱いには子どもの頃から慣れていました」と答えた。

また、「子役の演技も自然で、本当の親子のようだった」という観客から、その秘訣を尋ねられると、撮影の1ヶ月前から一緒に過ごし、コミュニケーションをとったと明かした。一例として、お小遣いをあげてみたり、好きなことを言わせてみたり、とジンパさんが現実的な手段を挙げると、会場から笑いが起きた。

「嘘のない演技が、最も良いと考えています。私たちの演技を褒めてくだる方が多いのですが、それは彼らとのコミュニケーションが上手くいったからだと思います」

最後の質問は、アミール・ナデリ監督から。「編集も音も演技も演出も素晴らしく、こんなに純粋な映画をひさしぶりに観ました」と絶賛し、脚本について尋ねた。ジンパさんは「もともと脚本は完成していたのですが、撮影をする中で少しずつ修正していきました。映画の冒頭から順番に撮影したわけではありません。撮影の1-2ヶ月の間に、私の演技が上達するにつれて、色々な場面を加えていったのです」と説明した。

終始、和やかな雰囲気の中で行われたQ &A。ジンパさんも出演する、ソンタルジャ監督の『巡礼の約束』が2020年2月8日(土)より岩波ホールで公開されることが発表され、会場から温かな拍手が送られた。

(文・宇野由希子、写真・明田川志保)

【レポート】『評決』レイムンド・リバイ・グティエレス監督Q&A

11月25日(月)、有楽町朝日ホールにて、第20回東京フィルメックスのコンペティション作品としてレイムンド・リバイ・グティエレス監督の長編初監督作『評決』が上映された。夫が妻と娘に振るった家庭内暴力を発端に、フィリピンの司法問題に鋭く切り込む野心作だ。現代フィリピン映画を牽引するブリランテ・メンドーサ監督がプロデューサーを務めていることでも話題となっている。

冒頭、市山尚三東京フィルメックス・ディレクターは、「この作品は一組の家族のドメスティック・バイオレンスを描くと同時に、フィリピンの司法手続きの問題をあぶり出すという社会的テーマを持った力作だと思いました。なにか具体的な事件がもとになっているんでしょうか?」と問いかけ。グティエレス監督は「実はドメスティック・バイオレンスに関する映画を作ろうと考えていたわけではありませんでした。ある日偶然、パートナーに暴力を振るわれた女性が、助けを求めて私の家にやって来たのがきっかけだったんです。そうした現場を目にしたのは初めてだったので、大きな衝撃を受けました。それでなにか自分にできることはないかという気持ちをずっと抱えていました。後々被害を受けた女性に話を聞いたところ、裁判に持ち込みたいということだったんですが、なんと数日後にふたりは元のさやに戻ったんですね。ひどいことがあったのにそれを忘れて元に戻れるのだろうかと思ったんですが、『法に訴えるにはあまりに煩雑な不都合がありすぎる』と彼女に言われたんです」と当時を振り返った。

「司法問題以前に、警察の捜査の雑さが衝撃でした。相当な怪我なのに応急処置だけで被害者を振り回したり、流血沙汰を起こしたにもかかわらず被害者と加害者がずっと同行したり。実際、フィリピンの現状はどうなんでしょうか?」という観客からの質問に対しては、「この映画ではまず、フィリピンでの法のプロセスがどのように行われているかということを見せたいと思いました。実際、政府の方針としては家族優先、つまり家庭を壊さないためになるべく自分たちで解決してほしいという前提があるんですね。法的手段は機能しているといえば機能していますし、警察も仕事はしています。ただ、それが本当に有効なのかというとそうとは限らないわけですよね。人間誰しも落ち度があり、常にルールを順守できるとは限らない。法はあるけれども、法にも節穴はある。私が映画作家としてできることは、この映画で解決方法を提示するのではなく、いくつものカードをテーブルの上に並べて、『私たちの問題』として気づいてもらうこと。問題を解決するのは政府ではなく私たちなんだ、ということです」とグティエレス監督。

また「夫に用意された結末は、法廷では得ることのできなかった『正義』を、ほかの手段によって与えられたと受け取りました。監督はこの作品で、別の『正義』もありうるということを示したかったのでしょうか」と聞かれ、「それはぜひ観客のみなさんに決めてもらいたい。みなさんが考える『正義』を好きに解釈してもらいたいです。法的手続きが私たちの望む結果ではないこともあります。そのときに劇中では、もうひとつの『正義』が与えられた。でもそれは、夫がおかした罪に対して妥当な罰なのだろうか?ここで彼に下された結末は、法的なものよりもっと暴力的なものですよね」と回答。

質問は、今作のプロデューサーを務めたメンドーサ監督についてまで及んだ。「メンドーサ監督には、ドメスティック・バイオレンスというコンセプトは何度も題材にされているものだけど、君はそれでもやりたいのかと聞かれました。でもその現実を描きたかった。彼は長編の脚本を書き終えることができるなら、ぜひ読んで、自分の視点を加えて、映画化を考えてみようと言ってくださいました。脚本執筆にあたっては、ビン・ラウ監督の助けも得ました。撮影段階では、メンドーサ監督は本当に十分な自由を与えてくださって、自分の好きな解釈で撮ることができました。美的感覚が近いという意味でも、今作はメンドーサ風というのは否めないかもしれません。私が彼に教わったことは、観客はすべてわかっているという風に思わず、自分のストーリーをきちんと仕上げて、それを提示するということ。編集の段でも、ストーリーテリングにおいて常に自分に問いかける、自分を疑う、という助言をくださいました。そしてなにか間違いや欠点があっても、それも含めて自分のなかで良しとして次に進むということも学びました」と噛みしめるように話してくれた。

最後に「ラストシーンの妻の表情が、安堵しているようにも、哀しいようにも、自分を戒めているようにも見えました。どのような演技をつけたのでしょうか?」と問われると、「まず、監督はマジシャンのようなものだと思っているんです。自分のビジョンがあって、なんらかのトリックを持っていて、制作クルーや観客のみなさんをどれだけ触発しながら映画を仕上げられるか。それは俳優に関しても同じことが言えます。妻役で主演女優のマックス・アイゲンマンが現場に来た時、どんな人かというのをよく観察しました。そしてあえて演技指導をしなかった。考えすぎてほしくなかったし、自然に反応してほしかったから。一番難しかったのは最後、夫の結末に直面するシーンです。あの部分は本当に複雑な感情が入り混じっていると思ったので、彼女に解釈をゆだねて、外へ出て好きに歩いてとだけ伝えました。車にいきなり轢かれそうになるとか、どれくらいの距離をどこの方向に歩くかとか、言わなかったんですね。そして映画というのは、撮って終わりではない。編集もストーリーをガラッと変える力を持っているので、その段階でもどういうアングルで、どう繋げていくかよく考えました。映画のなかで観客がグッと掴まれたり刺さったりする部分があるとすれば、それはショックを受けるシーンがひとつあるからではなくて、全体の構成によって、盛り上がってできるものだと思うんですね。なのでそこに向けて、どういう風に観客を引き込むかということを常に考えていました」と締めくくった。

観客も監督もまだまだ話が尽きないといった様子だったが、時間になり終了となった。これを機に、家族、そしてそれを取り巻く社会のことを今一度考えてみてはいかがだろうか。

(文:福アニー、写真・明田川志保、白畑留美)

【レポート】「ふたりの人魚」ロウ・イエ監督Q&A

11月25日(月)、有楽町朝日ホールにて、歴代受賞作人気投票で第5位に輝いた『ふたりの人魚』が上映された。

上映後には、監督のロウ・イエが登壇。本作は、2000年の第1回フィルメックス・コンペティションで最優秀作品にかがやいた。まず、イエ監督は「20年ぶりに上映してくださったことに感謝しています」と挨拶。昔の作品への複雑な気持ちもあるそうで、「とてもじゃないが、もう一度この場所で本作を見られず、楽屋でエンディングの曲だけを聴いていました」と述べた。

観客から、「イエ監督の作品は、被写体に対してカメラが近く、主観性が強い。はげしくエモーションを喚起する」という感想が。イエ監督は、まさに意図したとおりで、「カメラはただのツールではなく、人間の眼」だと考えているという。「映画は人をだませない」とも。「スタッフや役者のそのときの思いをカメラで表現し、真実の映画を撮ろうとしました」と語った。ほかの撮影方法を試みたこともあるが、やはりドキュメンタリータッチが根本的に好きだそう。

次にイエ監督は、マーダー役を演じたジア・ホンシャン(賈宏声)について話した。当時彼の精神状態は非常にわるく、入院していた。しばらく役者業からも遠ざかっていたという。しかし、「撮影が始まると、以前の彼の雰囲気が戻ってきたんです」と昔を振り返る。「十分に演じてくれて、彼との映画づくりに満足でした。とくに、彼の目つきがすばらしく作用しました」。2010年に、この世を去ったホンシャン。「彼のファンにとって、今こうして本作が上映されるということが、なぐさめになるのではないでしょうか」。

続いて、観客から「日本語タイトルをつけるときに、イエ監督は関与されたのでしょうか?」という質問が挙がった。原題は、物語の舞台であり上海を流れる河の名前からとった『蘇州河/Suzhou River』だ。「本作の企画UPLINKの浅井さんの事務所で、『ふたりの人魚』という日本語タイトルをつけると聞いて、とてもうつくしいタイトルだと思いました」と話すイエ監督。そして、「自分の作品が外国で配給されるときには、地元の観客の好みをいちばんよく把握している各配給会社にタイトルは任せています」とのことだった。

最後に、本作の製作過程についてたずねられたイエ監督は、「おおまかなあらすじを元に一人でロケハンをしたあと、登場人物それぞれの物語を組み立て、調整していきました」と説明。「メイメイ/ムーダン役のジョウ・シュン(周迅)が、撮影の合間に歌っていたのがよかったので、劇中でも歌ってもらったんです」と撮影の裏側を明かした。そんなふうに現場で、アドリブで付け加えていったシーンもあったという。「その結果どうなるかというのはそのときはわかりませんでしたが、今から考えると、僕のその後の映画製作への影響が大きかったと思います」。最後に、「“自由に撮るのが、映画だ”というのを、『ふたりの人魚』を作りながら身にしみて感じました」と回想した。

イエ監督は、時折はにかんだ笑顔を見せつつ、泰然と、一つひとつの質問にていねいに答えていた。

本映画祭でオープニング上映された『シャドウプレイ』は2020年2月、最新作『サタデーフィクション』も同年、アップリンク配給で公開予定。

(文・樺沢優希、写真・明田川志保)

11月25日(月)、有楽町朝日ホールで「特集上映 歴代受賞作人気投票上映」の『ふたりの人魚』が上映された。本作は2000年に開催された第1回東京フィルメックスの最優秀作品賞受賞作。上海の街を舞台に、人魚の噂を巡って絡み合う2つの恋の行方が、ミステリアスなタッチで綴られる。上映後にはロウ・イエ監督がQ&Aに登壇。20年前の撮影当時を振り返りつつ、客席からの質問に答えてくれた。

拍手に迎えられて登壇したロウ監督は、20年ぶりにフィルメックスで上映された感想を尋ねられると、「会場では見ていられないと思ったので、楽屋でエンディングの曲だけ聞いていました。非常に複雑な気持ちです」と語り、やや照れた様子。

続いて、客席からの質問に答える形で、作品に込めた思いを語ってくれた。まずは、被写体との距離が近く、POV風の主観的な視点を多用した映像について。「エモーションを喚起する」という感想と共にこのようなスタイルを採用した理由を尋ねられると、撮影に対する持論を披露。

「カメラは単なるツールではなく、人間の目でもあります。だから、ごく近い距離で人物を撮ることで、そのようにエモーションを生み出すことができます。映画は、監督や撮影しているカメラマン、俳優たちの思いを、すべて撮影によって表現することができます」。続けて、「他の撮影方法を考えたこともありましたが、やっぱり僕はドキュメンタリータッチが好き」と語り、こだわりを持っている様子が伺えた。

また、そのドキュメンタリー的な演出と脚本の関係については、「最初におおまかなあらすじを考え、それを元に、1人でロケハンを実施。それからドキュメンタリー風に、1人ずつ人物に対する物語を組み立てて、調整していきました」と明かした後、撮影現場の思い出を語ってくれた。

「現場では、俳優の状況に合わせて撮影しました。歌うシーンは、撮影の合間にジョウ・シュンが歌っていたのが良かったので、『歌ってくれない?』と頼んで、アドリブで追加したものです」。

このように即興を取り入れた撮影は「この時が初めて」とのことで、その後の自身の映画制作に対する影響を次のように振り返った。

「当時は分かりませんでしたが、後から考えてみると、この撮影方法は以後の僕の映画制作に大きな影響を及ぼしています。この時、最も強く感じたのは、“映画とは自由に撮るべきもの。様々な方法を試していいものである”ということ。そういうふうに自由に撮るものが映画だと思いました」

また、本作を含めてロウ監督の作品では、音楽を外国人の作曲家に依頼することが多い。『ふたりの人魚』については「ベルリンでポスプロを行ったので、ドイツ人を起用した」としながらも、その後の『天安門、恋人たち』(06)『スプリング・フィーバー』(09)などのペイマン・ヤズダニアン、『ブラインド・マッサージ』(14)『シャドウプレイ』(18)のヨハン・ヨハンソンについては「彼らは映画に対する理解が深かった。音楽家は、ビジュアルと関係しているので、その点についての理解が深いことが重要です」と明確な理由を明かしてくれた。

このほか、ロウ監督は既に故人となった出演者ジア・ホンシャンの思い出を振り返り、ジョウ・シュンを始めとする当時のキャスト、スタッフの現在の活躍にも言及。客席には当時、ドイツのプロデューサーのアシスタントを務め、今回のオープニング作品『シャドウプレイ』で共同脚本も担当したマー・インリーさんの姿も。ロウ監督が「僕の妻でもあります」と紹介すると、客席からは大きな拍手が送られた。こうしてQ&Aは、20年の時を重ねてさらに増した本作の存在の大きさを実感させるひと時となった。

(文・井上健一、写真・明田川志保)

【レポート】『春江水暖』グー・シャオガン監督Q&A

11月24日(日)、有楽町朝日ホールにてコンペティション部門『春江水暖』が上映され、上映後のQ&Aにはグー・シャオガン監督が登壇した。グー監督は、「初めて日本に来ましたが、これまで多くの日本のアニメ、漫画、映画を見てきて、日本に親しみを感じており、日本へ来られて感動しています」と挨拶した。

本作は、浙江省杭州市の富陽を舞台に、一つの家族が変わっていくさまを町の近代化や四季折々の風景とともに描いたグーの監督デビュー作。市山尚三 東京フィルメックス・ディレクターは、昨年のカンヌ映画祭で偶然にもグー監督から製作途中の本作の一部を見せてもらい、完成を心待ちにしていたという。その翌年(’19)にはカンヌ映画祭批評家週間のクロージングを飾ることになり、今回、東京フィルメックスでの上映に至った。

さっそく質疑応答に移り、個性豊かな登場人物のキャスティングについて質問が及ぶと、グー監督は、自身の親戚・知人を起用したこと、脚本を書く段階からアテ書きをしたことを明かしてくれた。親戚・知人を起用した理由は、製作費を節約できるという事情に加え、時代の風景を切り取ること、市井の人々の雰囲気を伝えることを大切にする思いがあったからだという。

続いて、影響を受けた監督について訊かれると、ホウ・シャオシェン監督とエドワード・ヤン監督の名前を挙げたグー監督。「ストーリーを通じて現代の町の変化をいかにとらえるかを考えるうちに、英題にもなっている『富春山居図(Dwelling in the Fuchun Mountains)』という絵巻物からヒントを得て、映画を絵巻物のように描くことを思いつきました」と振り返りながら、「ホウ・シャオシェン監督の作品は、詩や散文など中国の伝統的な文人の視点で物語が組み立てられていると考えています。私自身は、文人的な視点と絵画を融合した映画を撮りたいと思いました」と、あらためて本作に込めた思いを語った。

また、劇中の音楽を担当しているのは、中国のロックスター、ドウ・ウェイさんで、最近は伝統的な古典と現代文化を融合した新たな音楽を生み出しているそうで、グー監督がどのようにして古典を現代に落とし込もうかと苦慮していたときに、大きな示唆を与えてくれたという。

さらに、続編を想起させるような終わり方について問われると、グー監督は「この続編は必ず撮りたいと思っています」と力強く答え、次のように説明した。「最初からそういう構想だったわけではなく、撮影が進むうちに映画に対する考え方に変化が生まれ、このスタッフと一緒にこれからも映画と芸術を探求していきたいと考えるようになりました。10年で一つの作品として杭州の町の変化を描く構想もあり、名画『清明上河図』のように一つの長い絵巻物として見せることができればと思います。」

最後に、グー監督は、市山ディレクターに「野菜買いのおじさん」というニックネームを付けていたことを明かして、場内から笑いを誘った。毎日野菜を買い歩くおじさんのように、映画祭で黙々とスクリーンからスクリーンを渡り歩く姿が「超カワイイ」とグー監督から評された市山ディレクターは、「光栄です」と笑顔で返し、和やかな雰囲気の中でQ&Aが終了した。本作の続編はもちろんのこと、グー監督のさらなる飛躍に期待したい。

(文・海野 由子、写真・白畑留美)