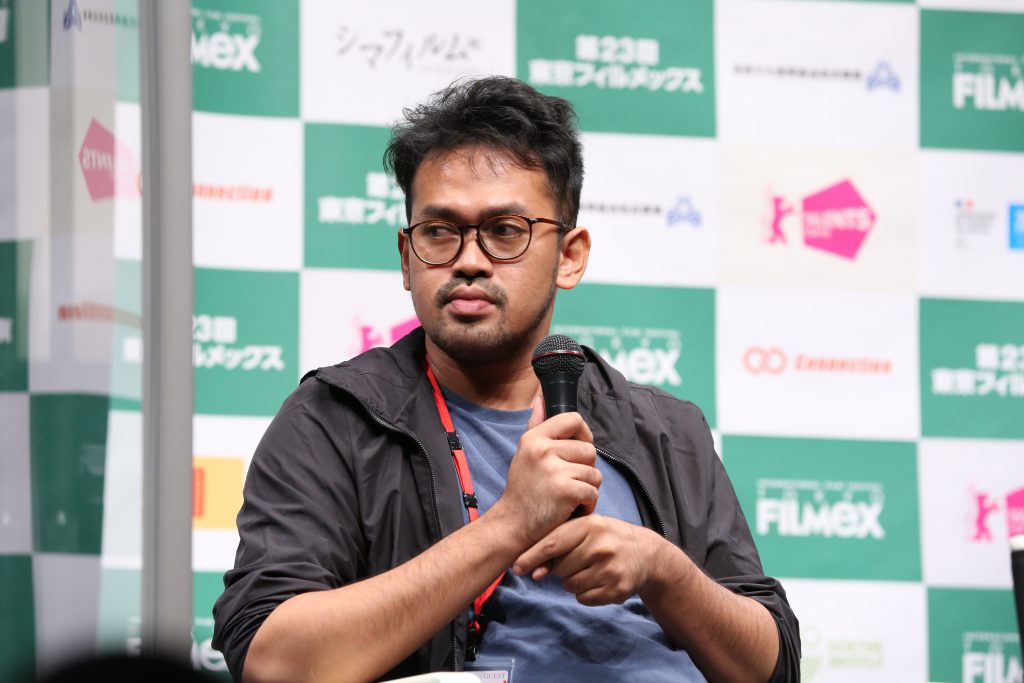

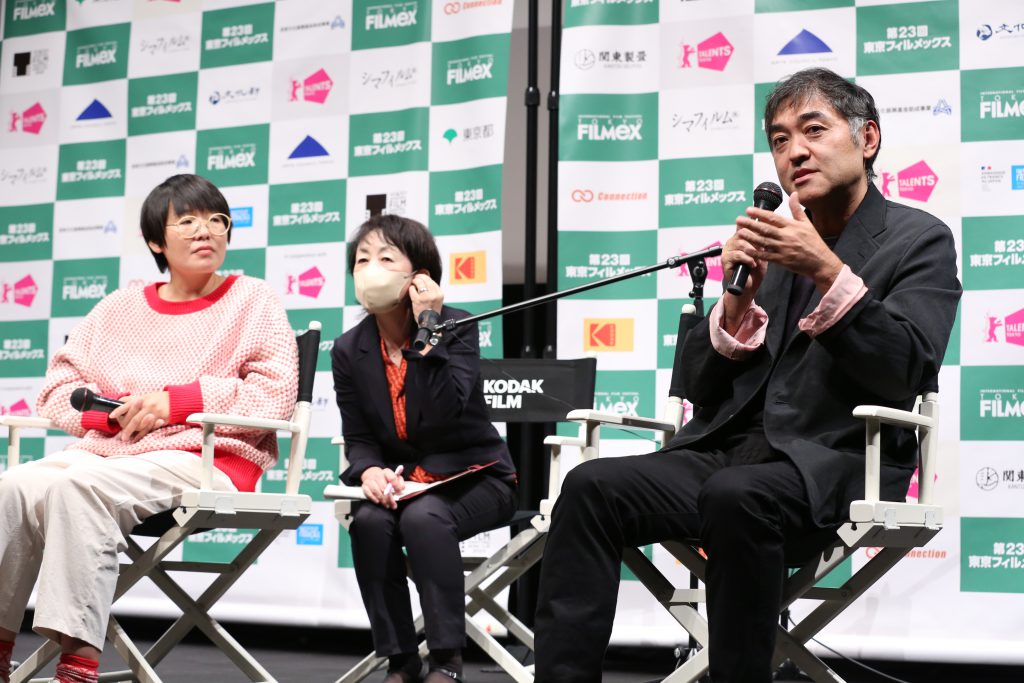

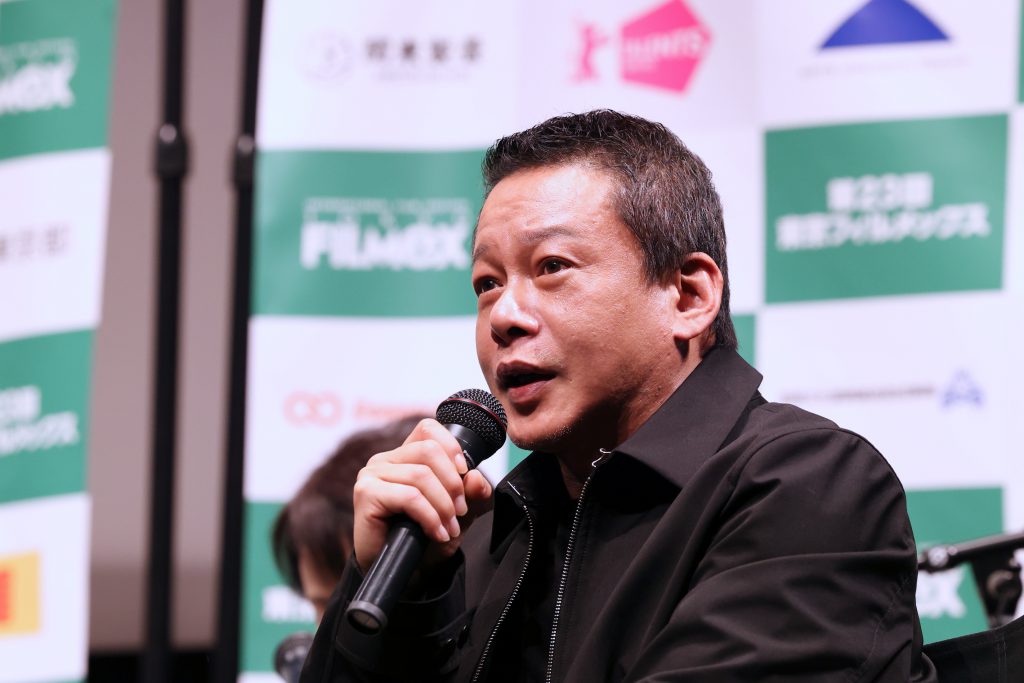

10月30日(日)、ツァイ・ミンリャン監督デビュー30周年記念特集の『西瓜』(2005年)が有楽町朝日ホールで上映され、ツァイ監督と主演俳優のリー・カンションさんを迎えて質疑応答が行われた。

本作はツァイ監督による7本目の長編映画で、2005年のベルリン国際映画祭で銀熊賞(芸術貢献賞)受賞した。記録的猛暑で水不足となった台湾の街を舞台に、ある女性とAV男優の純愛をミュージカルシーンを交えて描く。

今回は30mmフィルムでの上映だった。質疑応答でも、まずフィルム撮影についての質問が挙がった。現在はデジタル作品が中心のツァイ監督は「私たちの世代の監督は35mmフィルムにとても思い入れがあります」と即答。「フィルムで撮っていた頃が懐かしい。どんな色が出るか、どんな風に撮れたかが、現像するまでわからない。ラッシュを見て、こんな風になっていたのかと目を見張る。そういう美的な感覚はフィルムでしか味わえないものです」と振り返り、リーさんが出演した蔦哲一朗監督の「黒の牛」が30mmフィルムでの撮影だったことに触れ「すごくうらやましいです」と語った。

本作が『ふたつの時、ふたりの時間』の続編と認識されている点についても話は及んだ。「自分の映画を独立して見ていただいてもいいし、互いにリンクしていると思われてもいい」とツァイ監督。「この2作に限らず、私の作品は結末をはっきり語っていません。登場人物たちが映画が終わった後にどこに行き、どうなるのかははっきりしていない。そんななかで、次の作品を撮り始めるという感じなのです」

昔の音楽に乗せたミュージカルシーンも、観客の好奇心をかき立てた。ツァイ監督は、「自分が大好きな中国語の歌を入れることで物語を進めたいと考えていた」と説明した。エロティックなシーンが多い作品だが、「あまり重たく表現したくなかったので、歌や踊りを入れ込むことで、軽やかさを出したかった。ミュージカルと情欲シーンをわざと結合することで、新しい感覚を引き出したかった」と語った。

リーさんもミュージカルシーンの撮影中のエピソードを紹介。「『半分の月』という歌に合わせた最初のミュージカルシーンは大変でした。大きな給水塔の中で撮ったのですが、衣裳のガラスのような繊維が体に張り付いてなかなか取れなくて。皮膚が1週間赤く腫れました。当時は若くて元気バリバリだったから撮れたけど、今なら無理ですね」と振り返った。

ツァイ監督も公開当時の意外な秘話を明かしてくれた。「台湾ではポルノ的なシーンが多いことが議論になったのですが、国際映画祭で受賞したことで審査部門もすんなりと通してくれた。おかげで、この作品は私の全作品のなかで最大のヒット作になりました」。一方、日本でも映倫管理委員会の審査に関連して忘れられない出来事があったという。「ぼかしを入れるのを避けるため、日本の配給会社は『オリジナルのままで通してほしい』と映倫にわざわざ手紙を書いたそうです。しかし、映倫はこの手紙を拒否しました。なぜなら、この映画は性産業という仕事の光景を描いたもので、そもそもぼかしは不要だと判断したから。映倫はとても開明的だと思います」

西瓜をモチーフにした理由についての質問では「西瓜が好きだから」というツァイ監督の一言に、観客は爆笑。西瓜を半分に切った姿が顔のように見えることや、『愛情万歳』でも同様の描写があることなど、話が尽きぬまま終了時間に。ツァイ監督は「公開19年ぶりにスクリーンで上映されて本当に嬉しい」という感謝の言葉で質疑を締めくくった。

文・王 遠哲

写真・吉田 留美