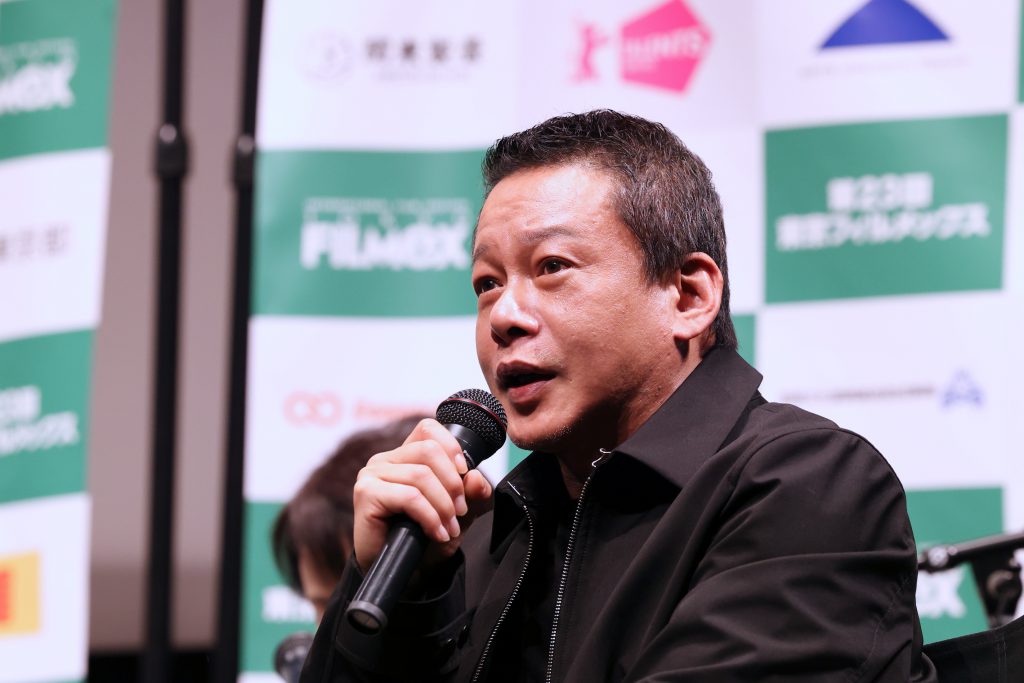

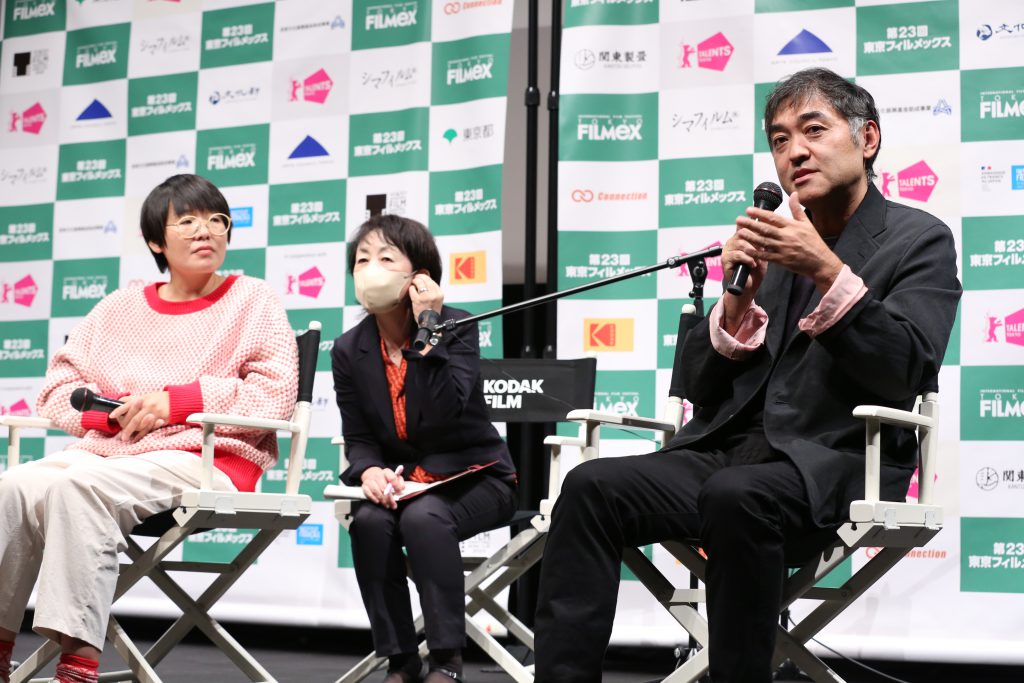

11月3日(木)、コンペティション部門の『石門』が有楽町朝日ホールで上映された。中国を拠点に夫妻で意欲的な映画製作を続けるホアン・ジー監督と大塚竜治監督の最新作。上映後に登壇した2人から声をかけられ、舞台袖に控えていた愛娘の千尋さんもあいさつに立ち、和やかな雰囲気のなか質疑応答が始まった。

望まぬ妊娠が判明した女子学生の選択を粘り強いカメラワークで見つめた本作。製作のきっかけは、千尋さんが5歳の頃に「ママはどうして私を生んだの?」と尋ねたことだという。「どう答えればいいのかわからなかった。そこで、少女から大人になりかけている女の子が出産するか否かで悩む姿を撮ることで、答えを導こうと考えました」とホアン監督は振り返る。

撮影には妊娠期間と同じ10カ月をかけた。大塚監督は「ふだん体験できないことを映画にしたいという思いもあり、妊娠期間と同じ長さを体験することにした。もちろん主演のヤオ・ホングイ本人は妊娠していませんが、その時間のなかでどんな影響が出るのかを観察してみたいと思いました」と意図を語った。

会場からは現場での夫婦の役割分担についての質問が相次いだ。撮影クルーは監督夫妻と録音技師のわずか3人。ホアン監督が主にプロデュース・演出とロケ先での交渉、大塚監督が撮影・照明と録音調整を担当し、美術は2人で一緒に手掛けたという。

脚本に頼らない製作プロセスも独特だ。「役者が全員素人なので、それぞれの状況や撮影できる時間によって撮る内容を変えた」と大塚監督。「撮影が終わると私がその場ですぐに編集し、次の日のプロットを2人で考える。翌朝は二手に分かれ、彼女が役者に説明し、私は撮影準備。毎日がその繰り返しでした」

主人公を演じたヤオ・ホングイは、夫妻が撮った『卵と石』(2012年)に14歳で主演。続く『フーリッシュ・バード』(2017年)でもヒロインを演じた。彼女の両親を演じたのは、ホアン監督の実のご両親だという。「10カ月間の撮影中はみんなで一緒に暮らしていたので、本当の家族のようでした」とホアン監督。「他の役者さんは友だちに紹介してもらったり、街でスカウトしたり。個人として面白そうな人をキャスティングしました。その際に、それぞれの経歴や背景についてもお聞きし、それに沿って脚本を変えていった。自分の経験が盛り込まれているので、一緒に作っていると感じ、役になりきってもらえたと思います」

「石門」という題名の意味を問う質問も多かった。ホアン監督は「女性を取り巻く環境には妨げる壁があるような気がしています。打ち破りたくても、なかなか突破して先に進めない。主人公もそんな状況にいます。彼女のお腹の赤ちゃんは石の門を突き破ってこの世界に出て来ることができるのか。そんな意味を込めました」と説明した。

全編を固定位置から狙った撮影にも質問が集まった。「10カ月間かけて観察するため、主人公を同じ距離感を保って撮り続けることだけを決めました」と大塚監督。「途中で何が起きても、カメラは同じ距離感を保つ。人物だけを切り取るのではなく、社会の中に彼女が立っているという構図でこの物語を伝えたかった。50mmレンズを使い、ちょっと引き目の距離から撮っています」。ホアン監督は「主人公がバイト先の店に立つ場面では、実際にその店で3日間働いてもらった。周囲との溶け込み方や彼女をよく観察した上で、カメラの位置を決めて行きました」と付け加えた。

主人公が体験する様々な仕事は、実際に同世代の女性たちに取材して決めていった。「最初は、主人公がバイト先で仕事を覚えては能力を発揮していく脚本を考えていたのですが、本人がそういうタイプではなかったので、実情に合わせて変えていきました」とホアン監督。女性が社会に出て働き、知識や技術を習得し、お金を稼ぐことの難しさを再認識する経験でもあったという。

10カ月に及んだ撮影の最後はコロナ禍と重なった。中国では感染対策でいまだに出入国が厳しく規制されており、監督たちと一緒に来日するのを楽しみにしていた主演のヤンさんやホアン監督のご両親の願いは実現しなかった。「でも、日本の皆さんに見ていただけてとても嬉しい。何といっても夫が日本人ですから、格別の思いがあります」とホアン監督。

話は尽きぬまま質疑は終了。ホアン監督は「よろしければ後で皆さんの感想をぜひお聞かせ下さい」と呼びかけ、夫妻そろって会場の外で観客の声にじっくりと耳を傾けた。

文・深津純子

写真・吉田留美