11月20日、有楽町朝日ホールにてコンペティション作品『幸福城市』が上映された。

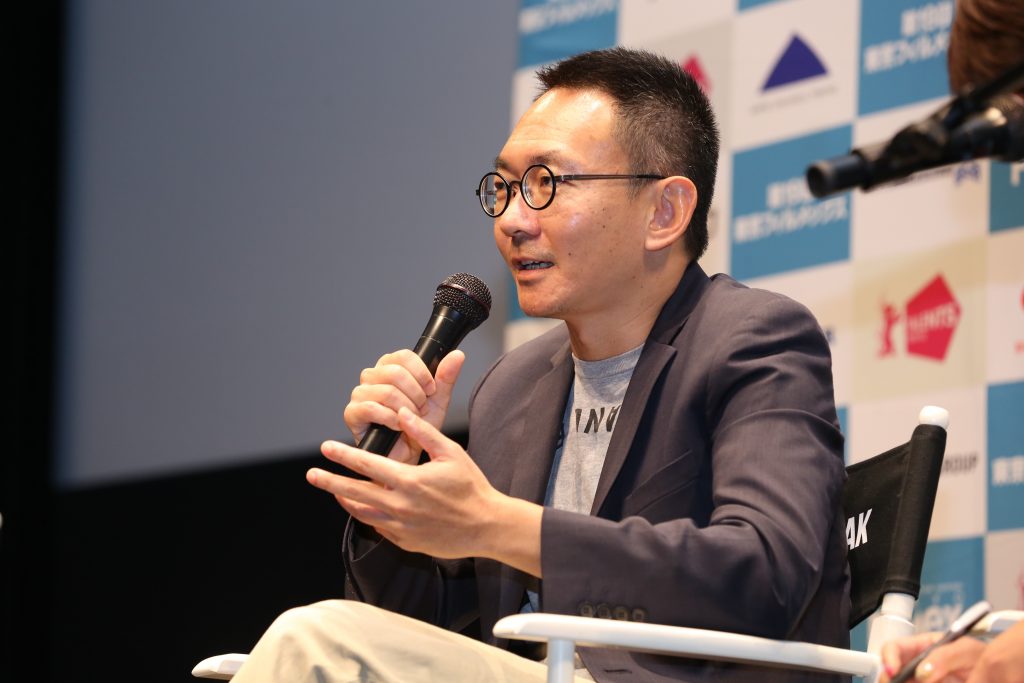

本作は、2056年という近未来の台北を舞台にした刑事の物語から、現在、過去と主人公の人生を遡る3部構成の作品。監督、脚本、編集を担当したホー・ウィデン監督の長編3作目で、トロント映画祭のプラットホーム部門で最優秀作品賞を受賞した。上映後のQ&Aにホー監督が登壇し「本日はせっかくのいいお天気の中、こんな暗い映画を見にきていただきありがとうございます」と会場の笑いを誘った。

映像美やカメラワークが印象的な本作はフィルムで撮影された作品。市山尚三東京フィルメックスディレクターからフィルムでの撮影を選んだ経緯を訊かれたホー監督は、フィルム撮影が得意で、今までも3本の作品を35mmフィルムで撮影してきたという。「パリのラボで大量の富士フィルムが見つかり、誰も使わなかったら劣化してしまうので使いたいと思って。台湾にはまだ現像所もあるし。35mmフィルムを使ってみたいという若手作家がいたら、高いからやめた方がいいと止めるのではなく、どこかに未使用のフィルムがあるかもよ、と言いたい」と微笑んだ。

会場からの質疑応答では冒頭から多くの手が上がった。最初の質問は、全編を通して効果的に使われていた主題歌について。台湾では80年代を代表する有名な曲で、歌手のリウ・ウェンジェンさんの曲だそう。「主題歌には、母親を象徴するような、母親の時代の曲を探していた。編集中に見つけたこの曲は、”私に愛を与えすぎないで”(原題:愛不要給多太)という曲名もストーリーにぴったりだった」と明かしてくれた。

第1部の初老のチャン役はホウ・シャオシェン作品の常連でもあるガオ・ジェさん。彼と同世代の役に、台湾のロックバンド「メイデイ(五月天)」のストーンさんをキャスティングした経緯について訊かれると「台湾で希少な”いぶし銀”的な俳優、ガオ・ジェさんはすぐ決まった。ストーンさんにこの役をオファーしたのは、一見、悪者に見えない、でも心の底に何かありそうな人物像が、たまたま見つけた彼の雰囲気にぴったりだったから。お金持ちで表面的にはいい人そうだけど、悪者っぽい感じが良かった」とホー監督。物語については、偶然が多すぎるなど批判もあったが、台湾で実際に起きたニュースを元にしていると説明した。

未来、現在、過去と時系列を遡る構成は、シャワーを浴びている時に思いついたというホー監督。「この手法は、イ・チャンドン監督の『ペパーミント・キャンディ』(99)のようだと言われることもあるが、もっと昔のジェーン・カンピオン監督の『ルイーズとケリー(原題:Two Friends)』(86)で使われたのが最初だと思う。その後、ギャスパー・ノエ監督の『アレックス』(02)にも影響を受け、いつかこの手法で撮りたいと思っていた」と述懐。

撮影監督にフランス人のジャン=ルイ・ヴィアラールさんを起用した理由、フィルム撮影の魅力については「映画におけるヨーロッパの審美眼が素敵だと思っている。パリで大量のフィルムを発見してくれたのも彼だ。私はデジタルでしゃれた映像をとる人ではなく、フィルムでしっかり撮影できる撮影監督を起用する。フィルムの柔らかい雰囲気が好きだ。デジタルの時代は、明るく、シャープに、クリーンに、という整った映像ばかりにこだわっている。そもそも、映画製作とは未完成なものだと思っている。ピントが合っていないとおかしいという人もいるが、私はそれこそが映画だと思う」と監督自身の映画への思いを語った。シーン毎にメイク直しされた顔も不自然に映るので、俳優たちにはできるだけノーメイクで演じてもらったというエピソードも。

最後に、ホウ・シャオシェン監督の『悲情城市』が想起されたという観客からタイトルについて訊かれると「今の中国には、消費者心理を惹きつけるために”幸福”という広告コピーが街中に溢れている」と原題のヒントを明かした。英題の「Cities of Last Things」については「作家のポール・オースターが好きで、彼の作品「最後の物たちの国で (原題:In The Country of Last Things)」の語感が良かった。「最後の物」には宗教的な意味合いがあり、天国と地獄、審判、死、という4つの要素を指している」と説明。ここで惜しくも時間となり、活発な質疑応答が終了した。

本作品は、11月21日(水)21:15よりにTOHOシネマズ日比谷12にて再上映される。

文責:入江美穂 撮影:吉田(白畑)留美

デイリーニュース

【レポート】『幸福城市』Q&A

デイリーニュースカテゴリーの記事