11月30日(土)授賞式にて、第20回東京フィルメックスの授賞結果を発表いたしました。

受賞結果はコチラ

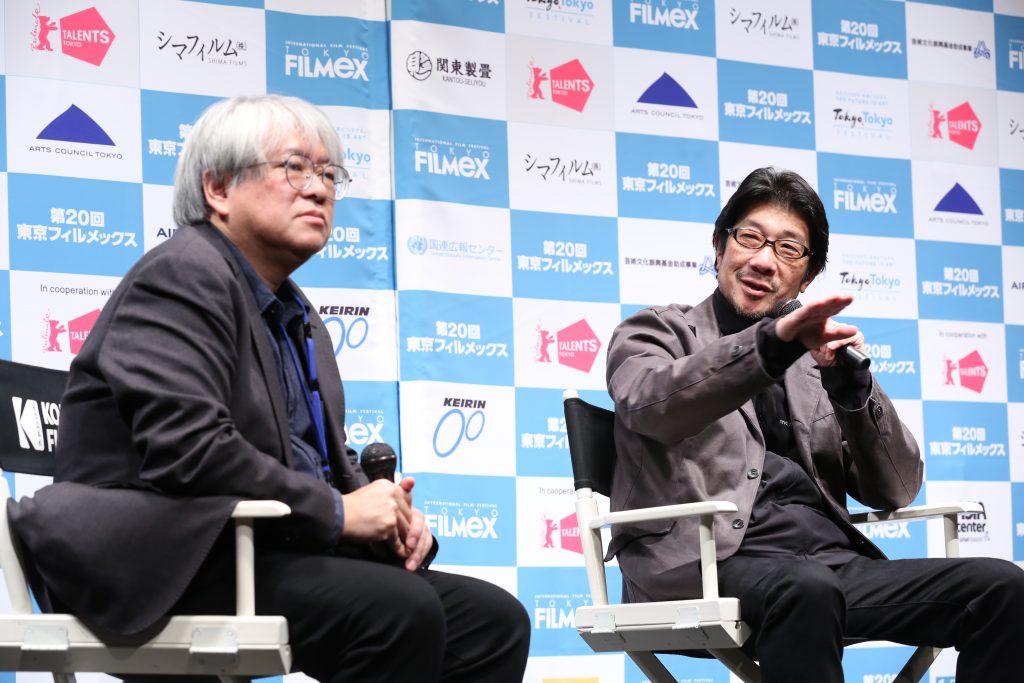

11月30日(土)、有楽町朝日ホールにて特集上映 阪本順治監督特集『この世の外へ クラブ進駐軍』が上映された。敗戦の名残りが色濃い時代に、米軍基地でジャズを演奏する5人の青年の物語。上映後のQ&Aには、阪本順治監督と俳優のオダギリジョーさんが登壇した。

初めに、市山尚三東京フィルメックスプログラム・ディレクターから、制作の経緯をたずねた。当時、かつて米軍キャンプ内で演奏していたミュージシャンが集うコンサートが毎年8月15日に開かれており、阪本監督がこれを見たことが制作のきっかけになった。『この世の外へ』のエンドロールにこのコンサートの模様が使われている。ミュージシャンと同世代の観客の姿に、初めてコークを飲んだのも、初めてジーンズを履いたのも、この人たちだったとの再発見が阪本監督にはあった。

戦争を知らない監督の世代にとって戦後を映画で描くことは度胸がいるが、音楽を介すればできるのではないかと思ったという。「敗戦処理をしているときが一番平和だった」という喜劇役者藤山寛美の言葉が阪本監督には印象に残っており、死の恐怖から解放された状況で前向きだった人たちを念頭に置いて今作は作られた。

一方、オダギリさんが15年前に公開された今作を見たのはかなり久しぶりで、記憶が曖昧な分、他人が演じた作品を初めて見たるようだった。唯一、ジョーさん(松岡俊介演じるベーシスト)に「ジャズが好きです」と言うシーンは、直前に「ジャズが好きです」と言うだろうなと思ったと話した。

オダギリさんの起用は、ユーモラスで、でも長崎で暗いものを背負っているというキャラクターに合うと思ったためと、阪本監督は語った。演奏できない人に練習してもらうことを決めていたので、オダギリさんにドラム経験があると後から知って悔しかったそう。オダギリさんによると、バンドマンを演じた俳優たちはすごい稽古をして、普通に演奏できるレベルになっていた。オダギリさんにとっては、初めの頃の素人としての演技の方がむしろ難しかった。

今作で基地司令官ジムを演じたピーター・ムランは、ケン・ローチ監督『マイ・ネーム・イズ・ジョー』でカンヌ国際映画祭の主演男優賞、監督・脚本を務めた『マグダレンの祈り』でベネチア映画祭の金獅子賞を獲得。撮影当時、オダギリさんはバンドメンバーとしてステージにいて、客席のムランさんとほとんど話す機会がなかった。

ムランさんの起用はハリウッドの俳優の出演交渉が難しかったことがあった。『ぼくんち』をベルリン国際映画祭に出品してベルリンにいた阪本監督のもとに連絡があり、スコットランドのグラスゴーで会ったムランさんは出演を承諾した。ジャズサックス奏者であり日本兵に恨みをもつ米兵役だったシェー・ウィガムの出演も、彼と共演できることが理由だった。

客席からの質問は、今作以降もタッグを組んでいる二人がもつお互いの印象について。阪本監督は、キューバで少人数で撮った『エルネスト もう一人のゲバラ』での親密なエピソードを挙げ、オダギリさんは一番大切な俳優だと語った。「困難な仕事でもやり切ってくれる」と信頼する。

役者と監督のいずれの視点から見ても、オダギリさんにとっての阪本監督は自分に厳しい人だという。「阪本監督のスタイルから多くを吸収してしまった」と語り、阪本監督のストイックさを思うと、監督を務めるときの自分は甘いと怒られそうだとした。3作品への参加で教えられたのは、映画に誠意をもって真面目に向き合うこと。会うたびにそれを思い出させられる怖さがあると語った。

横で聞いていた阪本監督は「呑んだら、「順ちゃん、まあ呑んでよ」って言いますからね」と、会場の笑いを誘った。

続く質問で、自身の監督作品への起用を問われると、阪本監督は『エルネスト』以上に困難な役の可能性と、「どこかの国に行くんじゃないかな」と語った。オダギリさんの作品には俳優でも助監督でも参加しないと断言。言われたオダギリさんは困り顔。『ある船頭の話』の撮影中に訪れた阪本監督の滞在時間が30分くらいとのエピソードを披露し、阪本監督も気を使うだろうから、どんな立場でも使えないとした。

最後に、阪本監督は『この世の外へ』に参加した米兵に関する思い出を教えてくれた。今作では米兵がボランティアで出演しているが、前年に始まったイラク戦争への派兵を前に参加した兵士もいた。阪本監督が贈ったビリケンのキーホルダーと一緒に写った写真を、彼らはイラクから送ってくれたそうだ。阪本監督にとっても、米兵たちがそういう現実を背負っていることで、脚本執筆時と違う意識が生まれた。

阪本監督の今後の予定は未発表だが、1本が公開予定、1本を製作中。オダギリさんは『ある船頭の話』が引き続き公開中。未見の方はぜひ劇場でご覧ください。

(文・山口あんな/写真・明田川志保、白畑留美)

11月30日(土)、阪本順治監督特集上映として、『KT』(02)が有楽町朝日ホールにて上映された。日韓合作で1973年の金大中事件を描いたサスペンスで、第52回ベルリン国際映画際コンペティション部門に出品された。

上映後に阪本監督がQ&Aに登壇し、まずは本映画祭ディレクター・市山尚三が、「どのように本作の企画がスタートしたのか」と質問を投げかけた。

「『ビリケン』(96)を一緒に作ったシネカノンのリ・ボンウ(李鳳宇)さんと、また何かやりましょうとなったときに、2002年FIFA日韓ワールドカップが開催されていました。そこで、日本と韓国の間であったことを認識せず、特に日本が韓国側とシェイクハンドするのはいかがなものかという話がありました」と阪本監督は振り返った。

「その頃の韓国はキム・デジュン(金大中)政権下。いまなら事件の話をストレートに映画化できるのではと李さんが韓国サイドに持ちかけ、ぜひやりましょうとなりました」。

劇中に「日帝36年の恨(ハン)」というせりふがあるが、これは脚本を担当した荒井晴彦が「どうしても歴史のそこから始めなきゃいけない」と必要性を感じて入れたせりふだそう。だが一方で韓国公開の際、現地のジャーナリストからは「日本人が韓国人の苦しみをわかったようなふりをしてほしくない」という厳しい意見もあった。

阪本監督は、さまざまな反応も「覚悟の上で作りました」と当時の決意のほどを口にした。

本作は阪本監督にとって初のポリティカルな映画。実際の事件を題材にしたため、恐怖を感じるできごともあったという。「製作準備中にマンションを張られました。告発ではなく、キム・デジュン氏を守る側と拉致計画を実行する側の人間模様を描くのが目的でしたが、僕だけじゃなく皆に緊迫感がありましたね」と回顧した。

当初、阪本監督はキム・デジュン氏を守る側から本作を撮ろうとしたが、結局は彼を拉致する側を物語の中心に据えた。そのほうが観客に伝わるものが多いと考えたそう。「キム氏を殺そうとする側も、国家を背負い、自分と家族の命をかけて計画を実行せざるをえないという背景を、当事者たちに与えたかったんです」。

続いて、観客からは「本作はどれくらい事実に基づいているのか」という質問が挙がった。いくら日韓両方の資料を読んでも不明点は残る。事件の関係者はほぼ行方不明だ。そこで、仮説を立てたという阪本監督。キム・チャンウン(金東雲)がホテルグランドパレスの湯のみに指紋を残した理由を「のちに自身が殺されないための保険」としたのは、もっとも大胆に立てた仮説の一つだそう。

なんと金大中氏本人は、映画を見て「ほとんどこのとおりでしょう」とコメントしたという。

また、佐藤浩市が演じた主人公の富田満州男役にはモデルがおり、彼はいまも興信所で働いていると阪本監督は付け加えた。

物語の終盤、「日本も韓国もアメリカの手の上で踊るイエローモンキーだ」という富田のせりふがある。阪本監督は、「日韓のみの問題として終始してはいけないと思った。本作を見て、いまの日本と韓国の関係、そこにまつわるアメリカの存在に少しでもリンクしていただければありがたいですね」と最後に語って舞台を後にした。

(文・樺沢優希 /写真・白畑留美、明田川志保)

11月29日、有楽町朝日ホールにてコンペティション部門『波高』が上映され、上映後のQ&Aにはパク・ジョンボム監督と俳優のパク・ジョンヨンさん、チェ・ジョンモさんが登壇した。本作は、過疎化が進む島の閉鎖的な村社会を鋭く描いた作品。パク監督は、「このように観客の皆さまと出会えることが、私にとっては映画を撮り続ける理由です。新たなモチベーションをいただきありがとうございます」と挨拶した。

さっそく質疑応答に移り、神父のいない寂れた教会が重要な舞台設定となっている背景について質問があがった。それに対してパク監督は、道徳的な腐敗を本作のテーマとしていることを前提とし、「登場人物たちは、信じることを忘れ、愛することを忘れています。道徳的な矛盾に気づきながらも相互の信頼や神を否定するような、精神的に追い込まれた状況にあり、神父のいない、神のいない村のアイロニーとしてあの教会を設定しました」と答えた。

続いて、来場していたアミール・ナデリ監督から、脚本の着想をどこで得たかと訊かれる一幕も。パク監督は、元々は別の作家が書いた労働搾取の物語から出発したこと、韓国で実際に起きた女性教師に対する性的暴行の隠蔽事件をモチーフとしたことを説明。その事件の様子を見ながら、「なぜ人々は事件に対して沈黙したのか、なぜ加害者を擁護しようとするのか」を考えたという。同時に、ちょうどその頃に読んでいたジークムント・バウマンの著書『道徳的不感症(韓題)』(原書:Moral Blindness: The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity)からもインスピレーションを得て、平凡な人々の顔の裏に隠された悪を描こうと試みたそうだ。

また、パク監督の作品には繰り返し子供が登場する。「子供(青少年)は、まだ目覚めていない状態にあり、純粋さを持っています。その純粋さは、誰の心の中にもあり、守られるべきものだと考えています」と自身の作品に子供を投影する意義について語った。

さらに、2人の俳優が演じた水産工場で働く若者の過酷な労働環境について話が及ぶと、パク監督は、実は船乗りだった時期があり、劇中の若者たちと同様に水槽タンクで寝かされ、労働搾取を感じたというエピソードを披露。道徳的不感症の被害者として、当時の記憶を本作に盛り込んだという。

さらに、2人の俳優が演じた水産工場で働く若者の過酷な労働環境について話が及ぶと、パク監督は、実は船乗りだった時期があり、劇中の若者たちと同様に水槽タンクで寝かされ、労働搾取を感じたというエピソードを披露。道徳的不感症の被害者として、当時の記憶を本作に盛り込んだという。

最後に、劇中、村人たちが躍起になっていたイノシシの捕獲に込められた意図を問われた。パク監督によると、実際に撮影を行った島では、老婆がイノシシに襲われる事件が発生したばかりで、イノシシ捕獲騒動の真っ最中だったとか。この事件の話を村人から聞いたパク監督は、「なぜ村人たちはイノシシと共存するのではなく、イノシシを抹殺しようとするのだろうか」と考えるうちに、どこか本作に通じるものがあると感じたそうだ。

ここで本作の製作過程の興味深いエピソードが次々と明かされたQ&Aは時間切れとなり、残念ながら、2人の俳優から話を聞くことができなかったが、Q&Aの終了後には気さくに写真撮影に応じるなど、観客との触れ合いを楽しむ様子がうかがわれた。

すでに新作を準備しているというパク監督のさらなる飛躍に期待したい。

(取材/文 海野由子)

11月29日(金)、有楽町朝日ホールで『特集上映 阪本順治』の『ビリケン』(96)が上映された。本作は、通天閣に祀られていた神様“ビリケン”が実体化し、様々な奇跡を巻き起こしていく奇想天外なファンタジーで、『どついたるねん』(89)『王手』(91)に続く阪本監督“新世界三部作”の掉尾を飾った作品である。上映後には阪本監督が登壇し、Q&Aが行われた。

拍手に迎えられて登壇した阪本監督はまず、ビリケンを主役にした経緯を明かしてくれた。過去二度、通天閣で映画を撮影した際は、撮影の都合上、ビリケン像を片付けていた。ところが、改めて映画を撮ることになり、「撮ってないものはなんだろう?」と考える中でビリケンの存在を思い出す。

「僕は『ベルリン・天使の詩』(87)のつもりで撮りましたが、記者会見で言ったら爆笑されました」と、当時を振り返った阪本監督だが、「通天閣とビリケンでしか成り立たない物語。東京タワーでは成立しない」との言葉通り、通天閣界隈ならではの人情が滲み出たユニークな物語となっている。

物語に込めた思いについては「通天閣界隈の街や居住する人、往来する人たちを見てもらいたいという気持ちが一番だった」と語り、さらに「神様というと、善い行いをした人を助けるイメージだが、どんな願いごとでも区別せずにかなえる話をやってみたかった」と続けた。

続いて、撮影当時の裏話に花が咲く。物語には、大阪がオリンピックの招致活動をしていたという時代背景が反映されている。そのため、通天閣の下に撮影用に『オリンピック誘致反対』の看板を掲げたところ、誘致委員会から阪本監督に抗議の電話が入ったという。これに対して阪本監督は、次のように回答。

「こんなインディーズ映画1本で潰れるような誘致だったら、やめた方がいいんじゃないですか」。

また、当時は阪神大震災直後で復興関連の仕事があったため、以前よりも日雇い労働者の数が多かった。そこで、現地の状況に詳しい阪本監督は、助監督に「日雇いの人を見かけたら、自分から近づいて『ご迷惑おかけします』と声を掛けろ」と指示。こうして彼らを味方につけ、野次馬の整理やエキストラなどの協力を得ることに成功する。本番中、指示を無視してしゃべり続けるエキストラには、「僕が『あなたは高倉健です』と耳打ちした途端、黙って腕を組むようになりました」というエピソードを披露し、会場の笑いを誘った。

そして、「クライマックスでは、400~500人のエキストラを動員していますが、そのうち半数は、野次馬として見物に来た現地の日雇い労働者」と語る当時の撮影現場を「一緒に映画を作った感じです」と懐かしそうに振り返った。

また、大阪を舞台に映画を撮ることについては、「梅田や難波で映画を撮りたいという気持ちはあまりない」と前置きした後、通天閣、新世界界隈に対するこだわりを、次のように語ってくれた。

「通天閣界隈は明治の末期から映画館や芝居小屋、遊廓などの娯楽が揃っていた街で、芸術や作り物を受け入れる度量がある。フィクションを作る上で、なんでもOKみたいな街。飛躍したい、映画のマジックを使いたいと思ったときに、そういうことをかなえてくれる場所」

だがその一方で、観光客が増えた今では「当時のような撮影は難しい」と、やや寂しそうな様子も。「NHKの朝ドラ『ふたりっ子』(96~97)をきっかけに年々訪れる人が増え、修学旅行の学生も立ち寄るようになりました。当時は通天閣の展望台も、お客さんがまばらでしたが、今は人がいっぱい」と、その変貌ぶりを語ってくれた。

とはいえ、「今後、大阪を舞台に映画を撮ってみたいか」との質問に対しては「あの場所がもうかなわないとすれば、どこかもっと面白い場所があると思うので、土地柄やそこに暮らす人たちに興味を持てば、そこでしか成り立たないものをまた考えたい」と意欲を見せた。

とはいえ、「今後、大阪を舞台に映画を撮ってみたいか」との質問に対しては「あの場所がもうかなわないとすれば、どこかもっと面白い場所があると思うので、土地柄やそこに暮らす人たちに興味を持てば、そこでしか成り立たないものをまた考えたい」と意欲を見せた。

(文 井上健一、写真・明田川志保、白畑留美)

11月28日、有楽町朝日ホールで特別招待作品『ヴィタリナ(仮題)』が上映され、上映後のQ&Aにペドロ・コスタ監督が登壇した。本作は、ロカルノ国際映画祭で金豹賞と女優賞を受賞。夫を亡くした主人公ヴィタリナの哀しみを軸に、リスボンの移民労働者の生活が描かれ、陰影の深い映像美が高い評価を得ている。Q&Aでは熱心な観客から質問が相次いだ。

まず、劇中の圧倒的なヴィタリナの存在感を踏まえて、演技面で、俳優と監督との間でどのようなアプローチがあったかという質問があがった。コスタ監督は、ヴィタリナを初めとする出演者全員がプロの俳優ではなかったものの、彼らとの信頼と友情の上に成立した作品であることを強調した。「演技者全員が自分のセリフを自分で書いているため、彼らは俳優であると同時に脚本家を兼ねていました。自分の役割は監督というより、調整役のような存在」と振り返りながら、「私たちがやろうとしたことは、映画において長い間失われてきたやり方。かつては、プロの俳優ではない一般人を起用した作品が多かったけれども、今ではドキュメンタリーに登場するぐらい。一般人を起用して、より深く題材を探ることは少なくなりましたが、このやり方で得るものは大きいと思います」と持論を展開した。

また、本作ではスタンダードサイズが採用されているが、このサイズはコスタ監督の好きなフォーマットだという。「私の映画を培ってきたサイズで、人間をとらえるのに最も適したサイズだと思っています。閉じられた空間で人々がどうリアクションするかを見たいという興味もありました」と画角へのこだわりを語ってくれた。

続いて、ラストシーンの撮影地をめぐる解釈について問われると、「好きに解釈していいですよ」と返したコスタ監督。ラストシーンに至るまでの思いを次のように説明した。「撮影中、私はヴィタリナにずっと寄り添っているという思いでいました。怒りと絶望の中にいた彼女を支え、彼女と共にこの作品を組み立ててきました。しかし、彼女を閉じられた空間に閉じ込めたままにしておくのはフェアではない、彼女を解放したいと考えました。そこで、資金を調達して彼女の故郷カーボ・ヴェルデへ出向き、そこで撮影した3つのシーンがラストになります。」

前の質問とは対照的に、オープニングシーンについても質問が及んだ。コスタ監督は、傷ついた老兵士たちが何らかの儀式から家に戻ってくるイメージを持ちながら、ヴィタリナを迎える準備をするというシーンからストーリーを始めたいと考えていたこと、そして、古代ギリシャやローマの雰囲気を醸し出そうとしていたことも明かしてくれた。

会場では数多くの質問の手が挙がり、Q&Aの時間切れが惜しまれたが、言葉を選びながら質問に丁寧に答えてくれたコスタ監督には盛大な拍手が贈られた。

本作は、2020年夏に東京・ユーロスペースにて公開予定。

(文 海野由子、写真・明田川志保、白畑留美)

11月28日(木)、有楽町朝日ホールでコンペティション作品『昨夜、あなたが微笑んでいた』が上映された。本作は、カンボジアの首都プノンペンにある集合住宅「ホワイト・ビルディング」が、1963年の建造から半世紀を経た2017年に取り壊されていく様子と、そこに暮らす人々の最後の日々を追ったドキュメンタリーである。上映後には、ニアン・カヴィッチ監督と編集を担当したフェリックス・レームさんがQ&Aに登壇。客席からの質問に答える形で、制作の舞台裏を語ってくれた。

壇上に姿を現したカヴィッチ監督は、まず本作誕生の経緯を明かしてくれた。元々はドキュメンタリーを製作するつもりではなく、2016年に自身が生まれ育ったホワイト・ビルディングを題材にした劇映画を企画していた。ところがその後、政府が取り壊す計画を発表。そこで「人々が荷造りをして退去していき、建物が取り壊されるまで、すべての瞬間を記録してみようと考えました」。

これと並行して、予定していた劇映画の製作も進めるが、そちらは準備に時間を要した。そのため、フラストレーションがたまったこともあり、プロデューサーに「撮影した映像を何かに活用できないか」と相談。また、東京フィルメックスの関連事業「タレンツ・トーキョー」などのワークショップに参加して、撮影した映像を披露したところ、「ドキュメンタリーにしないのか」と聞かれることもあったという。

こういったことが本作の誕生に結びついたことから、カヴィッチ監督は「劇映画の製作に時間がかかりすぎることが、ドキュメンタリー製作の後押しになったのかも」と振り返った。また、予定していた劇映画の方も無事に撮影が終わり、これからレームさんと一緒に編集作業に入る予定だという。

続いて、話題は撮影した映像を1本の映画にまとめる編集作業に移る。当初は、カヴィッチ監督が自分で撮影した50時間ほどの映像を元に、自ら編集に着手したものの、「全て同じように見え、違いが見えなくなった」。そこでプロデューサーに相談したところ、「カンボジア人以外の人に編集をお願いしてみたら」とアドバイスを受けたことで、レームさんに編集を依頼することになったという。

この言葉を受けてレームさんは、カヴィッチ監督から依頼を受けた時のことをまず振り返ってくれた。

「最初は、いくつかのシーンを編集してみてくれないかと言われましたが、それでは意味がないと思い、一緒に映像を見て、話し合おうと提案しました」。

カヴィッチ監督によれば、撮影時は荷造りをして退去していく人々や、カメラの前で話をする人々の姿を記録することだけを考えていたため、ストーリーは特に決めていなかったとのこと。だが、映像を見ながらレームさんと話し合う中で、「記録の映画にする」という方針が決定したのだという。

映像を見たときの印象を「フレームの取り方や長回しの多用が印象的で、静けさや哀愁のようなものを感じました」と振り返ったレームさん。そこで、最初の編集では、監督のこだわりを尊重し、長回しの映像を多く取り入れてみた。ところが、それを見た人から、「建物(ホワイト・ビルディング)がなくなる理由がわからない」などの指摘を受けたため、監督のこだわりと観客に物語を伝えるバランスを意識して、さらに編集を進めたとのこと。

このほか、自身のこれまでの映画制作のキャリアやカンボジアにおける歴史的建造物保存の現状など、様々な質問に丁寧に応じてくれたカヴィッチ監督。「影響を受けた映画監督は?」との質問には、「気に入れば、なんでも見ます」と答えながらも、アピチャッポン・ウィーラセタクン、ホウ・シャオシェン、小津安二郎、アッバス・キアロスタミといった名前を挙げ、アジアの作家に強く影響を受けている様子が伺えた。

(文・井上健一、写真・白畑留美)

ヤイール・アグモン監督が緊急来日!フィルメックス初のVRプログラム『戦場の讃歌』のヤイール・アグモン監督を迎えてのトークイベントを行うことを急遽決定!

| 16:00 トークイベント「VRプログラム『戦場の讃歌』について監督に聞く。」 |

| 東京フィルメックス初めてのVRプログラム、『戦場の讃歌』のヤイール・アグモン監督を迎えてのトークイベントを行います。 |

| 会場:有楽町マリオン11F 有楽町朝日スクエアB 入場無料・日本語通訳アリ ※No English translation available |

|

| 戦場の讃歌 Battle Hymn |

| イスラエル / 2019 / 11min. Director:ヤイール・アグモン(Yair AGMON) |

| 毎晩多くのイスラエル国防軍(IDF)の兵士たちがヨルダン川西岸地区のパレスチナの村でたくさんの拘束任務を行っている。イスラエル国防軍の根本的なルーティーンが一時的なピークに達するのを、映画「Battle Hymn(讃歌)」は観客にみせる。そこには男らしさと恥、強さと弱さ、卑しさと権力が混在する。こうしてこの映画は、現実と非現実、そして私が家と呼ぶこの狂った悲しいシュールな場所について物語るのだ。2019年ヴェネチア国際映画祭にて上映。

© 2019 Yalla films – Tal Bacher &Yair Agmon, All Rights Reserved |

フィルメックス会期中、有楽町マリオン9Fの「コニカミノルタプラネタリア TOKYO」にあるVirtuaLinkにてVRのプログラムを実施しています。

会場:コニカミノルタプラネタリア TOKYO VirtuaLink

東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン9階

料金:1,000円

※コニカミノルタプラネタリア TOKYOの会場ではチケットは販売いたしません。あらかじめセブンチケットにてご購入ください。(チケットは11/16(金)AM0:00~発売予定です)

VRプログラム上映

11/23(土)~12/1(日)

各日11:30~開場 12:20~開場 20:30~開場

※必ず開場時間までに上映会場にお集まりください

上映作品:「戦場の讃歌」 Battle Hymn

イスラエル / 2019 / 11分

監督:ヤイール・アグモン(Yair Agmon)

※日本語字幕ナシ、英語字幕付き

第20回東京フィルメックスの特別企画とて、トークイベント「昨年度最優秀作品『アイカ』主演女優、サマル・イェスリャーモワに聞く。」が行われた。

サマル・イェスリャーモワさんは、第19回東京フィルメックス最優秀作品『アイカ』の主演女優であり、昨年のカンヌ映画祭で主演女優賞を受賞した。そして、今年第20回フィルメックスには審査員として来日。

『アイカ』は、キルギス人であるアイカが大雪の舞うモスクワで過酷な不法移民としての生活が厳しく描かれた、セルゲイ・ドヴォルツェヴォイ監督作品である。ドヴォルツェヴォイ監督とは、『アイカ』の前作でカンヌ映画祭「ある視点」賞を受賞、東京国際映画祭でもグランプリを受賞した『トルパン』でもタッグを組み、ドヴォルツェヴォイ監督10年ぶりとなった新作『アイカ』でもサマルさんが主演のアイカ役を務めた。

サマルさんは、「こんにちは(日本語)。日本に来れてとても嬉しいです。以前も『トルパン』が東京国際映画祭に出展した際に一度来日させていただきましたが、今回市山さんにお招きいただき、第20回東京フィルメックスの審査員として招待していただいたことをとても光栄に思っています」と挨拶された。

『トルパン』からサマルさんと日本との縁が続いており、2020年に劇場公開が決まった新作『オルジャスの白い馬』は、カザフスタンと日本の合作映画であり、森山未來とのダブル主演が話題となっている。

市山ディレクターは、第19回東京フィルメックスに来日されたドヴォルツェヴォイ監督とお話した時に『アイカ』が数年に渡って撮影されたと聞いて驚いたとし「実際どれくらいの期間にどのように撮影されたのか」を問うと、イェスリャーモワさんは「『アイカ』は6年という歳月がかけられています。しかし、映画の中での時間軸が出産直後の女性のとても短い期間となっているので、撮影の際に毎回その状態に戻らなければならなかった」と答えた。

実際、撮影の際にサマルさんは出産後の女性の身体を演じるために錘をつけて雪の中を走ったり、わざと疲れるように運動してから撮影に挑んだ。「疲れ過ぎても演技に支障が出てしまうので、そのバランスを取るのが難しかった」と語った。

長期間の撮影になった理由としてドヴォルツェヴォイ監督の映画の中での天候に対するこだわりがあったことも語り、毎年冬の大雪の日を狙って撮影されていたことを説明した。

また、もう一つの理由として、『アイカ』の時代設定が1990年代であり、旧ソ連が崩壊したロシアに周辺から逃げてきた不法滞在者を描いた作品であることにもこだわった。ドヴォルツェヴォイ監督は撮影の中で出てくるサマルさん以外の不法滞在者役を本当の不法滞在者に依頼していたという。

「彼らは本当の不法滞在者であったため、撮影中に警察に捕まってしまったり、仕事がなくなり国へ帰ってしまったりすることがありました。そうした理由からカットせざるを得なくなったシーンを役者を変えてもう一度取り直すこともあったのです」とサマルさんは明かした。

こうした過酷な撮影があったからこそ、臨場感溢れる作品が生まれたのだと市山ディレクターは述べた。

観客からは絶賛のコメントと共に、「ラストシーンでアイカが赤ちゃんをどうするかといった究極の選択を迫られるような難しいシーンが沢山ある中で女優として演じたサマルさんはどのような思いで演じられていたか」と問われると、「アイカはたしかに望んで母親となったわけではなかったが、ラストシーンによってアイカと赤ちゃんの絆はまた結ばれることになったというのが監督の考えでした。多くの恵まれない女性たちが不幸の中、子を捨てなければいけないという現実がある中で、それでも人間の心を忘れないということが大切なのだということをアイカを演じながら学びました」と語った。

2020年上映される新作『アルジャスの白い馬』は、『トルパン』でドヴォルツェヴォイ監督の助監督を務めていたエルラン・ヌルムハンベトフが監督を務めている。

市山ディレクターから主演に選ばれた時のことを聞かれるとサマルさんは、「エルランさんからは『アイカ』の撮影中の時から『オルジャスの白い馬』の主演はサマルさん以外いないから出て欲しいと言われていました。そして、去年のカンヌ国際映画祭で実際にお話しし出演を決めました」と当時のことを語った。また、「『アイカ』とは異なり、『オルジャスの白い馬』はプロフェッショナルな俳優たちと共演しました。中でも全編をカザフ語で演じた森山未來さんとの演技には驚き、感動しました」と語った。

限られた時間の中、濃厚なトークイベントとなった等イベントは、会場に訪れた人々に惜しまれながらも大きな拍手で幕を閉じた。

『オルジャスの白い馬』は、韓国の第24回釜山国際映画祭オープニング作品としても上映された。

日本では2020年1月18日(土)より、新宿シネマカリテほか全国ロードショーが決定。

(文・柴垣萌子、写真・明田川志保)