『エルサレムの路面電車』は、様々な民族がモザイク状に混在して居住するエルサレムを東西に走る路面電車を舞台に、緩やかにつながるエピソードをオムニバス風に見せる。「36人の俳優が登場し、7つの言語が話されます。撮影現場は、様々な出自を持つ俳優たちの対話の場ともなりました」とギタイ監督。最新作の短編『ガザの友人への手紙』はイスラエルによるガザ封鎖の過激化を受けて発表したドキュメンタリーだ。イスラエル、パレスチナの俳優たちとギタイ本人が出演している。アルベール・カミュのエッセイ『ドイツ人の友への手紙』へのオマージュが込められているという。

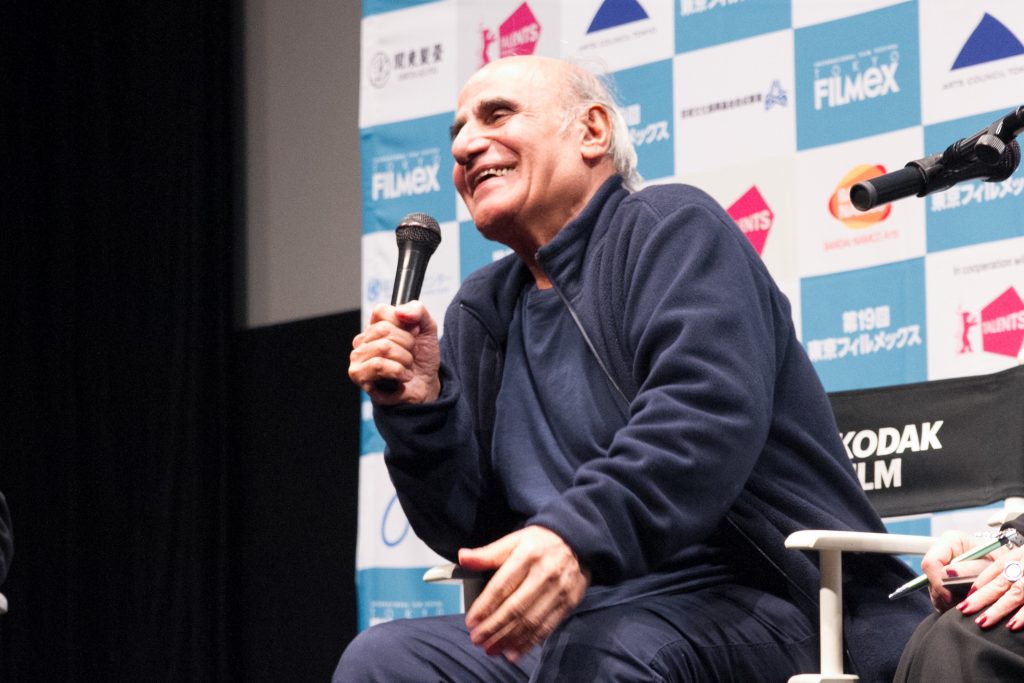

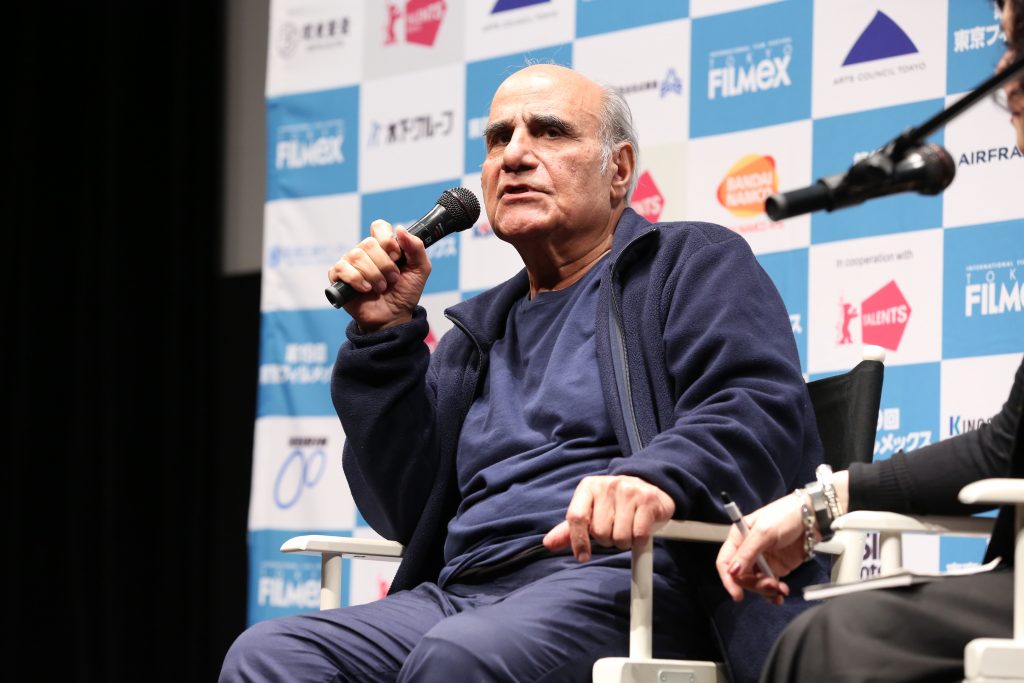

上映後のQ&Aにはギタイ監督が再び登壇し、制作の背景を語った。『エルサレムの路面電車』については、現在のイスラエルはかなり緊張状態にあるが、最初に出演依頼した俳優全員が、イスラエル人、パレスチナ人、マチュー・アマルリックさんのような海外の俳優も含めてすぐに引き受けてくれたことは幸福だ、と述べた。

撮影は実際の車両で行っている。世界中から来た人がたまたま乗り合わせる車両は、エルサレムという街の象徴でもある。

エルサレムは3000年の歴史があり、3つの一神教の聖地が1平方kmほどに集中している。しかも、いずれの宗教も街を支配しているわけではない。その複数の文化や宗教の層を表現した。

「この映画ではある種、楽観的な将来像を描こうとしました。小さな衝突は起こり続けるにしても、何らかの共存は可能ではないか。今のように激しい暴力や憎しみがぶつかり合うのとは違う共存の仕方が、将来には可能かもしれないと思ったのです」

ガザで撮影した映画としては、ドキュメンタリー「Give Peace a Chance」(94)や、「The Arena of Murder」(96)がある。前者は、1995年に暗殺されたイツハク・ラビン首相に取材したもの。イスラエルとガザの理想の関係が丁寧に語られているが、それは現在、私たちが目にしている状況とは全く違うものだという。ギタイ監督は、「Rabin, The Last Day」(15)も含めて、ラビン首相に関連する作品をいずれ日本でも上映したいと抱負を語った。

ガザで撮影した映画としては、ドキュメンタリー「Give Peace a Chance」(94)や、「The Arena of Murder」(96)がある。前者は、1995年に暗殺されたイツハク・ラビン首相に取材したもの。イスラエルとガザの理想の関係が丁寧に語られているが、それは現在、私たちが目にしている状況とは全く違うものだという。ギタイ監督は、「Rabin, The Last Day」(15)も含めて、ラビン首相に関連する作品をいずれ日本でも上映したいと抱負を語った。

会場にはアミール・ナデリ監督の姿もあり、「25年間、あなたの映画を見続けてきましたが、最も新鮮な映画だと思いました」と賛辞を述べた。その発言を受けて、ギタイ監督は「自分自身を再発明し続けることが一番難しい。映画祭のレッドカーペットに惚れ込んでしまわないように、映画をつくるときはタキシードではなく、Tシャツを着直して仕事に行くことが大事」と語った。また、この作品で実現できたこととして、「普段なら一緒にいるはずがない人を隣り合わせにすることができた。例えば、ユダヤ教の正統派は男女は隣に座らず、パレスチナ人とイスラエル人は出会うことが難しいこともある。異なる文化、宗教、背景を持つ人たちが一緒になり、その対話の中から作品が生まれたのは私たちアーティストにとって非常に幸せなこと」と喜びを語った。

ここで予定時間となり、Q&Aは終了。会場に詰めかけた大勢の観客から、ギタイ監督に大きな拍手が送られた。

また、本作には「ウィリー・チャンさんに捧げる」という献辞が添えられているが、ジャッキー・チェンさんの作品のプロデューサーとして知られるウィリー・チャンさんとの縁について話が及んだ。ウィリー・チャンさんは、クワン監督の『ルージュ』(’87)と『ロアンリンユイ 阮玲玉』(’91)のプロデューサーを務めていたそうだ。長年現場でやってこられたウィリー・チャンさんは、ジャッキー・チェンさんとの仕事がなくなってから退屈だったのかもしれないと推察したクワン監督。本作を撮る前に、名前だけでもプロデューサーとしてクレジットして欲しいと依頼されたため、投資者とも相談し、理解を得ていたそうだ。ところが残念なことに、本作のクランクイン前に亡くなられてしまったという。

また、本作には「ウィリー・チャンさんに捧げる」という献辞が添えられているが、ジャッキー・チェンさんの作品のプロデューサーとして知られるウィリー・チャンさんとの縁について話が及んだ。ウィリー・チャンさんは、クワン監督の『ルージュ』(’87)と『ロアンリンユイ 阮玲玉』(’91)のプロデューサーを務めていたそうだ。長年現場でやってこられたウィリー・チャンさんは、ジャッキー・チェンさんとの仕事がなくなってから退屈だったのかもしれないと推察したクワン監督。本作を撮る前に、名前だけでもプロデューサーとしてクレジットして欲しいと依頼されたため、投資者とも相談し、理解を得ていたそうだ。ところが残念なことに、本作のクランクイン前に亡くなられてしまったという。 さらに、本作ではLGBTを扱っているが、今後もLGBTを扱うのかという質問が挙がった。これまでの作品では女性を描くことが多かったクワン監督だが、自身をフェミニストと称しているわけでもなく、「すべては登場人物の人間性からスタートしている」と説明。LGBTのテーマは、『藍宇~情熱の嵐』(’01)のほか、『ホールド・ユー・タイト』(’98)でも扱われているが、クワン監督は「登場人物に合わせて必要に応じて描いています。描きたい題材の中にたまたま同性愛者がいるという流れなのです」と述べた。

さらに、本作ではLGBTを扱っているが、今後もLGBTを扱うのかという質問が挙がった。これまでの作品では女性を描くことが多かったクワン監督だが、自身をフェミニストと称しているわけでもなく、「すべては登場人物の人間性からスタートしている」と説明。LGBTのテーマは、『藍宇~情熱の嵐』(’01)のほか、『ホールド・ユー・タイト』(’98)でも扱われているが、クワン監督は「登場人物に合わせて必要に応じて描いています。描きたい題材の中にたまたま同性愛者がいるという流れなのです」と述べた。 最後に、「もう一度、言わせてください。私は監督をするのが大好きです」と、クワン監督の力強い言葉で質疑応答が終了。久しぶりにメガホンを取ったクワン監督の作品を心待ちにしていた観客からは大きな拍手が贈られた。

最後に、「もう一度、言わせてください。私は監督をするのが大好きです」と、クワン監督の力強い言葉で質疑応答が終了。久しぶりにメガホンを取ったクワン監督の作品を心待ちにしていた観客からは大きな拍手が贈られた。